新入社員のキャリア意識を解説!Z世代の定着と活躍を促すキャリア支援策とは

企業の未来を担う新入社員は、組織の成長に欠かせない存在です。そのため、新入社員のキャリア意識を理解し、彼らが意欲的に活躍できる環境を整備することは、人事戦略において重要な課題の一つと言えるでしょう。

本記事では、調査データに基づき、新入社員のキャリア志向がどのように変化しているのかを解説するとともに、新入社員のエンゲージメントを高め、組織への定着と能力の発揮を促すキャリア支援策を紹介します。

新入社員のキャリア志向

近年の新入社員のキャリアに対する意識は、従来の世代とは異なる様相を見せており、志向も多様化しています。

ここでは、新入社員のキャリア志向について、データを用いて解説します。

キャリア志向の分布

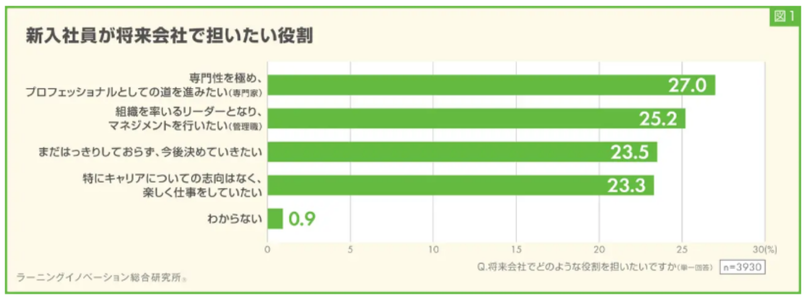

ALL DIFFERENT(オールディファレント)およびラーニングイノベーション総合研究所が2025年度入社の社員を対象に実施した「新入社員意識調査」によると、専門性を高めたいと考える「専門家志向」は約27%、管理職としてキャリアアップしたい意向を持つ「管理職志向」は約25.2%となりました。

一方、「まだ明確なキャリア目標はない」と答える「未定」は約23.5%と、キャリア設計が定まっていない新入社員も一定数いることがわかります。また、「特にキャリア志向はない」と答えた層は約23.3%存在し、過去最高の数値となりました。

引用:ALL DIFFERENTおよびラーニングイノベーション総合研究所「新入社員意識調査」

従来であれば、新入社員は総合職として入社し管理職へのキャリアアップを目指す志向が主流でした。しかし、近年はジョブ型雇用やプロフェッショナル人材への需要が高まる中、専門的なスキルを磨くことに価値を感じる若手が増えており、市場で通用するスキルに関心が移行している様子がうかがえます。また、キャリア目標が定まらない、あるいは関心が薄い社員が半数を占め、キャリア観の二極化が進んでいることがわかります。

本調査結果より、一昔前と比較して新入社員のキャリア志向は多様化していると言えるでしょう。

男女によるキャリア志向の違い

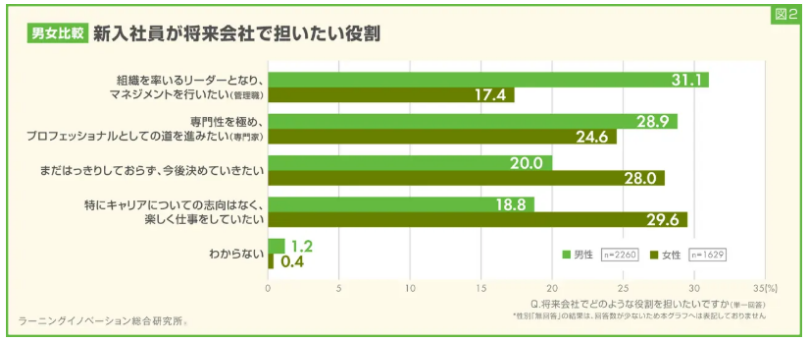

同調査において、将来担いたい役割を問う設問では、男性・女性で回答に違いが見られました。

男性のうち31.1%が「組織を率いるリーダーとなり、マネジメントを行いたい」と回答しており、女性よりも13.7ポイント高い結果となりました。一方、「特にキャリアについての志向はなく、楽しく仕事をしていきたい」と回答した女性は、男性よりも10.8ポイント高い29.6%となりました。

引用:ALL DIFFERENTおよびラーニングイノベーション総合研究所「新入社員意識調査」

男性は地位や昇進を重視する傾向がある一方、女性は仕事内容そのものや職場の雰囲気を重視していると考えられます。また、家庭やライフステージにおける役割分担も男女間の回答の差異に影響していると推察されます。

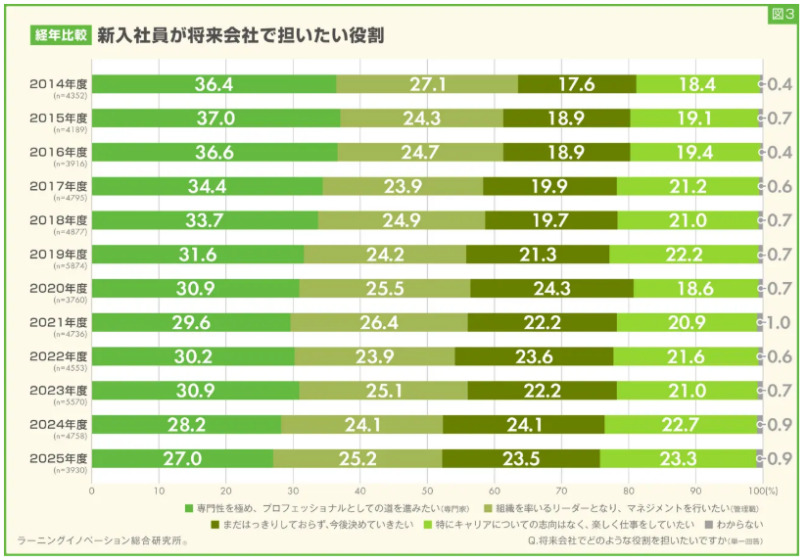

しかし、経年比較を見ると、キャリア志向を持たない新入社員の割合は、微増を続けています。

引用:ALL DIFFERENTおよびラーニングイノベーション総合研究所「新入社員意識調査」

本結果より、企業は、性別間のキャリア志向の違いを踏まえつつも、時代の流れに沿って全ての新入社員が自身の能力を最大限に発揮し、意欲的に働けるよう、キャリアパスの提示、多様なキャリアの選択肢の提供、柔軟な働き方の実現など、環境づくりや組織文化の醸成に取り組む必要があると考えられます。

仕事をする上で重視したいことトップ2は「成長」と「貢献」

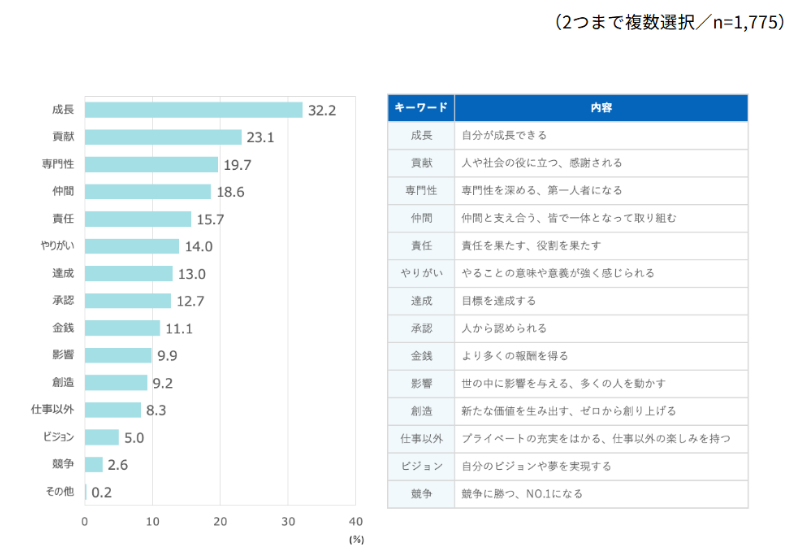

株式会社リクルートマネジメントソリューションズが実施した「新入社員意識調査2024」によると、新入社員が仕事をする上で重視したいこととして「成長(32.2%)」と「貢献(23.1%)」が例年通り、上位に位置しました。

Z世代も自身のスキルアップや能力開発を通じて成長したいという意欲が強く、また自身の仕事が社会や組織の役に立っていることを実感したいと考えていることがわかります。

引用:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「新入社員意識調査2024」

加えて、本年度調査では、例年上位にランクインする「成長」と「貢献」に加えて、「専門性」が3位にランクインしました。昨今の急速な技術革新やメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への移行の流れ、転職市場の活況を受け、「自分自身の市場価値を高めたい」「将来性のある分野で専門的なスキルを身につけたい」という意識が高まっていると考えられます。

企業は、このような新入社員のキャリア志向を汲み取りながら、定期的なフィードバックの実施や成果に応じた適切な評価制度の導入など、新入社員が自身の成長を実感し、仕事への貢献を意識できる人事戦略を策定・実行していく必要があるでしょう。

新入社員のキャリア意識が変化・多様化した3つの背景

新入社員のキャリア意識が変化し、多様化している背景には、複合的な要因が影響していると考えられます。ここでは、その主な3つの要因について解説します。

1.終身雇用制度の崩壊

新入社員のキャリア意識が変化・多様化している要因の一つとして、終身雇用制度の実質的な崩壊が挙げられます。終身雇用制度が確立していた時代には、一つの企業に長く勤め、年次を重ねるごとにキャリアアップできる環境がありました。しかし、近年は、グローバル競争の激化や経済構造の変化により、企業は成果主義へのシフトを余儀なくされ、早期退職や中途採用が常態化している企業も少なくありません。

このような雇用環境の変化は、新入社員のキャリア意識に大きな影響を与え、「一つの企業で長く働く」という従来の価値観から、「自身のスキルや経験を活かしてキャリアアップする」という主体的な考え方に移り変わりつつあります。また、企業も終身雇用を前提とした人材育成ではなく、即戦力となる人材の採用や専門性の高い人材の育成にシフトする傾向が強まっています。

結果的に転職や副業、さらにはフリーランスなど、従来の枠組みにとらわれない多様なキャリアの模索につながっており、新入社員のキャリア志向の多様化をもたらしたと言えるでしょう。

2.SNS・インターネットの普及

SNS・インターネットの普及によって、多様な働き方を知れるようになったことも若年層のキャリア観を大きく変えた要因だと考えられます。

従来は、会社員として組織に属することが「普通の働き方」とされてきましたが、SNSやインターネットからは、フリーランス、パラレルワーカー、起業家、副業会社員など、様々な生き方・働き方に関する情報が日々発信されています。

他者の成功体験やライフスタイルをリアルタイムに参照できる環境があるため、自然と選択肢となり得るキャリアも増えたと考えられます。

3.コロナ禍契機とした仕事への価値観の変化

新型コロナウイルス感染拡大に伴うパンデミックは、若者世代の仕事に対する価値観に影響を与えました。リモートワークの急速な普及により、場所に縛られない働き方が現実的な選択肢として定着し、これまで常識とされていたオフィス勤務や長時間労働の必要性に対する疑問が広がりました。また、多くの企業が業績悪化や採用縮小を経験したことにより、「企業は永続的に社員を守ってくれる存在ではない」といった現実を、新入社員は身をもって感じることとなりました。

さらに、感染症の流行は、人々の健康や生活に対する意識を高め、「やりがい」「ワークライフバランス」「精神的充足」など、定量化しづらい要素を重視する傾向も強まりました。

このような仕事に対する価値観の変化は、働くことの目的を「生活のための手段」から「人生の一部」と捉える価値観の転換を促し、自分にとって意味のある仕事を求める姿勢へとつながっています。結果として、昇進や昇給を重視する従来の志向に加え、『充実感』や『働き方の自由度』を重視するキャリア観が新入社員に根付いたと推察できます。

新入社員のエンゲージメントを高めるキャリア支援策5選

変化し続ける新入社員のキャリア意識に対応し、彼らのエンゲージメントを高め、組織への定着と活躍を促すには、戦略的なキャリア支援策の実施が必須となるでしょう。

ここでは、新入社員のエンゲージメントを高めるキャリア支援策を5つ紹介します。

1.キャリア自律を促す1on1面談

新入社員一人ひとりのキャリア自律を促すには、上司や人事担当者との定期的な1on1面談の導入が有効です。従来の年次評価面談とは異なり、1on1は上司と部下が定期的・継続的に対話することにより、業務の進捗確認に加え、本人の価値観やキャリア観を深掘りしながら方向性をすり合わせる場として機能します。面談を通じて、新入社員は自身の強みや課題をより深く理解し、主体的にキャリアプランを考えることができるようになるでしょう。特に入社直後の新入社員にとっては、職場での戸惑いやモチベーションの低下を早期に発見できる場になることから、離職防止の観点でも効果が期待できます。

加えて、企業は、面談を通じて新入社員のキャリア志向や潜在的なニーズを把握し、早期に適切な育成プランやキャリアパスを提示することが可能になります。

1on1を通じた対話の積み重ねは、「自分のキャリアを自ら考え、選択する」という姿勢を醸成し、結果として新入社員の中長期的なエンゲージメント向上に寄与するでしょう。

2.多様なロールモデルを示すメンター制度

新入社員にとって、身近な先輩社員の存在は、自身のキャリアを考えるきっかけになることがあります。多様な経験や価値観を持つ先輩社員をメンターとして配置するメンター制度を用意し、具体的なアドバイスやサポートを提供することで、新入社員の不安を解消し、成長を後押しします。また、年齢やバックグラウンドの異なる複数のメンターを用意することで、多様な価値観や働き方に触れられる機会が得られ、将来のキャリアの選択幅を広げる契機になることもあるでしょう。

新入社員の中には、管理職を目指す人材だけでなく、専門性を極めたい人やワークライフバランスを重視する人など、多様な志向が混在しており、一人の上司だけでは全てのモデルを示すことが困難です。その点、メンター制度は画一的なキャリア観から脱却し、自律的なキャリア形成を支援する施策として、重要な役割を果たすでしょう。

3.スキルアップを実感させる資格取得支援・研修制度

キャリアの初期段階において「自分が成長している」という実感を得られることは、新入社員のエンゲージメント向上において欠かせない要素の一つです。

業務に必要な資格取得を支援する制度や、階層別研修、専門スキル研修など、体系的な研修制度を整備することで、新入社員は自身のスキル向上を実感し、仕事へのモチベーションを高めることができます。また、個人の志向や将来像に合わせた選択型研修やジョブローテーションを組み合わせることで、自分の強みや興味にマッチするキャリアを形成していくことができるでしょう。

制度設計にあたっては、キャリア形成に対してより能動的な姿勢を引き出せるよう、受講を義務付けるのではなく、自ら受講を選択できるような制度にすることが大切です。

4.挑戦を後押しする社内公募・FA制度

主体的なキャリア形成を志向する新入社員に対しては、自身の意向や能力を活かして新たな職務やプロジェクトに挑戦できる機会を提供することが、エンゲージメント向上につながります。社内公募制度やFA(フリーエージェント)制度は、社員が自ら希望する部署や職種に応募したり、自身のスキルや経験を社内にアピールして異動やプロジェクトへの参加を希望したりできる制度のことを指します。

特に配属先が固定されがちな新入社員にとって、「自分の意思でキャリアを変えられる」という感覚は、主体性や自己肯定感を高める際に有効です。また、社内異動の透明性が確保されることで、「いまの部署で成果を出せば次に進める」という前向きな意欲の醸成にもつながります。

制度導入にあたっては、評価基準や選考過程の公平性を担保するとともに、失敗を許容する企業文化の醸成も重要です。

5.公平な評価とフィードバックの徹底

新入社員が自身の成長を実感し、仕事へのモチベーションを維持するためには、公平な評価と適切なフィードバックが不可欠です。

評価制度は、新入社員の貢献度や成長度合いを客観的に評価し、その結果を給与や昇進などの処遇に反映させるものであり、新入社員は自身の努力が正当に評価されることで、仕事へのやりがいを感じることができます。また、上司や先輩社員からの定期的なフィードバックは、新入社員が自身の強みや改善点を認識し、さらなる成長に向けて努力するための指標となるでしょう。

フィードバックを行う際には、具体的な事例を交えながら、建設的なアドバイスを心がけるとともに、新入社員の意見や疑問にも真摯に耳を傾ける姿勢が不可欠です。公平な評価と質の高いフィードバックは、信頼関係の構築とキャリア形成支援の土台となり、結果として新入社員のエンゲージメント向上につながります。

まとめ

終身雇用制度の崩壊、SNSによる多様な働き方の可視化、そしてコロナ禍における価値観の変化など、様々な要因により新入社員のキャリアに対する考え方は大きく変化しつつあります。企業はこのような新入社員のキャリア志向の変化を汲み取り、戦略的にキャリア支援策を展開する必要があります。

本記事で紹介したキャリア自律を支援する1on1面談やメンター制度、資格取得支援・研修制度など、新入社員一人ひとりの個性や価値観を尊重し、彼らが意欲的に成長できる環境を整備することで、早期離職を防ぎ、多くの社員が自律的に活躍できるようになるでしょう。

コラムを書いたライター紹介

日向妃香

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

コメントはこちら