評価基準はどのように作る?作成手順から運用までのポイントを解説

中小企業の人事担当者の中には、以下のような悩みを抱えている人がいるのではないでしょうか。

「従業員の頑張りを正当に評価したいけれど、明確な基準がなくて困っている」

「評価基準を作りたいけれど、何から始めればいいかわからない」

評価基準が曖昧の場合、従業員のモチベーション低下や不公平感につながりかねません。しかし、大企業のような複雑な制度は、リソースの限られる中小企業で運用するのは困難です。

本記事では、評価基準の概要や中小企業向けの評価基準の作り方とともに、評価制度導入時に陥りがちな失敗と対策について解説します。

評価基準とは

評価基準とは、従業員の業績や行動を客観的に評価するための指標です。人事評価における評価基準は、従業員一人ひとりの目標達成度や、どのように業務に取り組んできたのかを評価するための基準を指します。

これまでの日本企業では「年功評価」での評価基準が多く採用されてきました。年功評価とは、いわゆる年功序列を基準とした評価のことです。終身雇用制度の中では企業が管理しやすい評価基準であり、従業員からしても「将来設計が立てやすい」「安定した収入が得られやすい」といったメリットがありました。

しかし、現代では働き方の多様化が進み、成果・能力主義の企業が増えてきました。そのため、スキルやキャリアに重点をおいた評価に移行しつつあります。

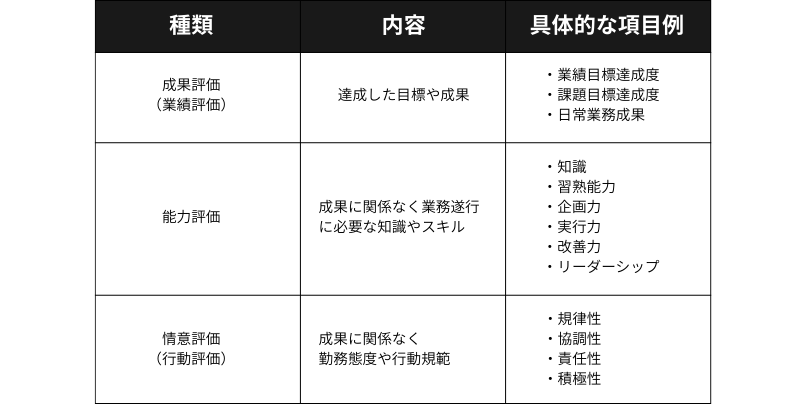

評価基準の主な種類

人事評価は、業績や能力、行動を総合的に評価したうえで判断します。それぞれの評価基準の内容や具体的な項目は以下のとおりです。

情意評価が低い場合、全体の評価も低くなる傾向があります。中小企業では、まず何を重視するかで項目数や評価割合を決めることがポイントです。

評価基準が必要な理由

中小企業では評価者の主観や印象で評価が決まることがあり、公平性や従業員の納得感に課題を抱えています。アデコ株式会社の「『人事評価制度』に関する意識調査」によると、人事評価制度に「不満」「どちらかというと不満」を感じている人は合わせて62.3%にのぼりました。不満の理由で一番多かったのは「評価基準が不明確」で、62.8%です。

厚生労働省の「令和2年転職者実態調査の概況」によると、自己都合による離職理由として、15.3%が「能力・実績が正当に評価されないから」と回答しています。エン転職の「本当の退職理由」実態調査」では、本当の退職理由として伝えないだけで、人事評価に不満があって退職につながっている人も多いことが明らかになりました。

評価基準が曖昧な場合、評価が主観的になりやすく、社員の間に不公平感が生まれるだけでなく、モチベーション低下や離職率の増加につながる可能性があります。小規模組織では「経営者が全従業員の状況を把握している」との理由で評価制度が導入されないこともあります。しかし、組織の成長や人材定着のためには、明確な評価基準が欠かせません。

評価基準が与える従業員への影響

評価基準がない場合、以下のようなリスクを抱えることになります。

- 評価の不公平感と従業員の不満増幅

- 従業員モチベーション低下と離職率の上昇

- 従業員の成長機会損失

- 経営目標と社員の行動のズレ

たとえ離職には至らない場合でも、不満や不信感を抱えたまま業務に取り組むことになるため、組織としての成長は緩やかになるでしょう。一方、評価基準を設けることには、次のようなメリットがあります。

- 評価の公平性・透明性の確保

- 従業員のモチベーション向上

- 人材育成とスキルアップの促進

- 企業理念や経営目標の浸透

- 組織力強化と生産性向上

- 評価の属人性の回避

- 主観的な評価の排除

評価基準の構築は、従業員のモチベーションを高め、組織全体の成長につながります。

【中小企業向け】評価基準の作り方

中小企業における評価基準の作り方は以下のとおりです。

- 評価制度の目的と基本方針を明確にする

- 評価項目とウェイトを設定する

- 評価段階と具体的な基準を設定する

- 評価シートを作成し周知する

- 社内で運用する

ここでは、中小企業向けの評価基準の作り方をステップごとに解説します。

1.評価制度の目的と基本方針を明確にする

まず、評価制度を作る目的とその方針を明確にしましょう。例として挙げられるのは、以下のとおりです。

≪目的≫

- 給与・賞与を設定するため

- 昇進・昇格の判断材料にするため

- 人材育成のため

≪方針≫

- 若手育成を重視し、チャレンジを促す

- 成果主義で貢献度を明確にする

会社として社員に何を求めているのかを明確にし、経営理念やビジョンと結びつけることが大切です。

評価方法として相対評価か絶対評価かを選ぶことも、重要な指針となります。相対評価とは、他人と比較してその人がどの位置にいるかを示す評価です。一方、絶対評価は個人だけの評価を示す指標です。例えば、テストの順位で評価するのは相対評価、点数で評価するのは絶対評価となります。

相対評価を軸にした場合、従業員は周囲に対して自分の位置を意識しすぎるあまり、チームワークが乱れたり、他人と比較して自信を失ったりする可能性があります。特に若い世代では学校教育の影響もあり、他人と比べられることを極端に嫌がる従業員もいるため、相対評価に対する嫌悪感を抱いてしまうかもしれません。

絶対評価であれば、達成すべき目標にのみ集中できるうえ、納得感のある公正な評価として社員が受け入れやすくなります。

2.評価項目とウェイトを設定する

ステップ1で明確にした目的・方針に基づき、成果評価・能力評価・情意評価の具体的な評価項目を洗い出します。職務や等級、役割、経営目標に沿って、業績・スキル・行動・貢献度などを評価項目として設定します。

役割やスキルに応じて、評価の段階をいくつか設けるとよいでしょう。3段階や5段階などの奇数にした結果、真ん中の評価を選びやすくなり、評価の差が出にくいケースが考えられます。そのため、4段階や6段階のような偶数にするのがおすすめです。

また、等級の分類が少ない場合、等級間の差が大きくなるため、昇格の難易度も上がります。逆に分類が多い場合は、昇格や降格の頻度を高められます。項目数は絞り込み、わかりやすさを重視することがポイントです。評価者だけでなく、従業員の意見も参考にするとよいでしょう。

3.評価段階と具体的な基準を設定する

各評価項目に対して、評価段階と基準を設定します。A・B・C・Dといった評価段階を設け、それぞれの段階の定義を明確にします。各項目の具体的な基準例は以下のとおりです。

- 成果:月の売上目標達成率やプロジェクト完了率など

- 行動:報連相の回数や協調性、課題への自発性など

- 能力:スキルレベルや提案力、リーダーシップなど

押さえておきたいのは、評価段階ごとの基準を明確にすることです。例えば「企画力が高い」は、曖昧な表現で何をもって「企画力が高い」と判断すればよいのかわかりません。以下のように、誰が見てもわかるような数値や行動例で記述すれば、評価段階ごとの基準が明確になり、納得感が出ます。

- 新しい視点から複数の企画を立案し、うち1つ以上が実行に移された

- 売上〇万円以上でA評価

- 積極的に改善提案をした場合はB以上

評価をする際の具体的なやり方を記載したガイドラインを作成すると、評価者によるブレを防げます。誰が評価しても同じ評価結果になるような、具体的な基準作りが大切です。

4.評価シートを作成し周知する

評価段階と具体的な基準を設定したら、評価シートを作成します。評価シートには、自己評価欄や上司評価欄、コメント欄などを設けるとよいでしょう。厚生労働省が公開している人事考課表も参考になります。

評価シートを作成したら、説明会や面談を実施して社員に内容を周知します。なぜ評価制度を導入するのか、会社として何を目指しているのかを経営者から直接説明することが望ましいでしょう。

基準がブラックボックス化していると、社員は会社に対して不信感を抱く可能性があります。質疑応答の時間を設け、社員の疑問や不安を解消しておくことが大切です。

5.社内で運用する

評価制度を周知したら、社内で運用します。導入時期は、期初や事業方針の転換時、人事制度の刷新時が適しています。評価者や評価期間、フィードバックの流れなどを決めましょう。評価期間は、長すぎると結果が見えにくくなり、社員のモチベーションが続かないケースがあります。

成果や業績評価であれば1か月前後、職務遂行能力であれば3か月程度が適しています。評価者は、直属の上司が一次評価をおこない、その上位者が二次評価をする方法が一般的です。

評価期間が決まったら、最初に評価基準に基づいた個人目標を設定します。上司と部下で目標設定面談を実施し、目標のすり合わせをしましょう。期間中には定期的に進捗を確認し、必要に応じてサポートするための中間面談を設定することも重要です。

また、評価結果に基づく報酬を決めることも大切です。特別手当や給与、賞与で対応する企業もあります。評価結果が、昇進や昇給の基準となるケースもあります。自社に適した報酬を検討しましょう。

中小企業が評価制度を導入したときに陥りがちな失敗と対策

基準を明確にした評価制度を導入したものの、運用がうまくいかないケースは珍しくありません。ここでは、評価基準を導入する際に、中小企業が陥りやすい失敗とその対策について解説します。

最初から完璧を目指す

最初から完璧な評価基準を作ろうとする必要はありません。中小企業の場合、まず重要な職種や部門から実験的に導入し、PDCAサイクルを回していくことが、現実的で成功率の高い方法です。スモールスタートを意識し、運用しながら改善しましょう。

従業員に定期的にアンケートや面談を実施し、フィードバックを得ることも有効です。導入後、最低でも年に1回は評価基準が現状に合っているかレビューします。従業員からの意見や運用状況を踏まえ、必要に応じて改善することが大切です。事業内容や組織の変化に合わせて柔軟に見直しましょう。

評価基準が抽象的または項目が多すぎる

評価基準が単純すぎたり、複雑すぎたりするのも問題です。評価基準が抽象的な場合、従業員は「どうすればよいのかわからない」状態になります。項目が多すぎると、どの項目が重要なのかわからず、評価結果への納得感が得られなくなります。

企業の理念や戦略に合わせて評価項目数を絞り、数字や具体的な行動を示した基準にすることが大切です。従業員が何をすればよいのかわかるような基準作りを心がけましょう。

評価者の主観が入っている

人事評価では、評価者の主観が入ってしまうことがあります。これは、評価者が評価のためのトレーニングを受けていないことが原因のひとつです。評価者に対するトレーニングを実施することにより、評価基準の正しい理解を促し、以下のような評価エラーを防げます。

- ハロー効果:一部の目立つ特徴に引きずられて、全体的な評価が歪められる現象

- 寛大化傾向:評価者が被評価者を実際の実力よりも甘く評価してしまう傾向

評価者に対するトレーニングでは、目標設定面談や中間面談、評価フィードバック面談の進め方も教育します。部下の育成視点をもった評価の重要性を教育しましょう。

公正で納得感のある評価フィードバックを意識することも重要です。評価フィードバックでは、評価結果だけでなく、その理由や根拠を具体的に伝えます。良かった点や改善点を明確にし、次の成長につなげることが目的です。

また、間接部門など、目標の数値化が難しい部署の場合も評価者の主観が入る傾向があります。その場合、数値化できる基準を見つけ出すことがポイントです。一定の時期と比較して「ミスの発生率がどのくらい下がったか」「経費がどれだけ削減されたか」などを数値化して評価しましょう。

数値以外にも、社員のモチベーションの上がり具合や、エンゲージメントの向上具合なども評価基準になります。評価者トレーニングと具体的な基準で、主観によるブレを防ぎましょう。

評価制度と報酬が連動していない

従業員にとって報酬はモチベーションを向上させる要素のひとつです。しかし、評価制度が報酬と連動していない場合、高い評価をされても得られるものがなく、モチベーション低下につながる恐れがあります。

従業員のモチベーションを上げるためにも、評価結果と報酬を連動させることが大切です。報酬には、昇給や賞与、昇進・昇格が挙げられます。ただし、安易に昇給に反映させすぎた結果、自社の売上とのバランスがとれなくなるケースは珍しくありません。売上とのバランスがとれない場合は、育成目的を強調するのもひとつの方法です。

スキルや生産性が向上し、売上が上がってきた段階で昇給にも反映するとよいでしょう。

経営層のコミットメント不足

経営層のコミットメント不足も、評価制度導入の失敗要因となります。従業員に評価制度導入を宣言したものの、人事担当者だけで人事基準の見直しを進めて経営層に報告した結果、報酬に反映されなかったり評価基準の見直を要求されたりするケースは珍しくありません。その場合、従業員からも不信感を抱かれる可能性があります。

評価制度は、会社が主導となって進めるものです。経営者自らが評価制度の重要性を理解し、積極的に関与したうえでその意義を発信しなければ、従業員からの理解は得られません。経営層を巻き込み、会社として取り組むことが、制度成功のカギとなります。

まとめ

人事評価における評価基準とは、従業員一人ひとりの目標達成度や、どのように業務に取り組んできたのかを評価するための指標です。評価基準を設けることにより、従業員のモチベーション向上や組織力強化、生産性向上などにつながります。

しかし、基準を明確にした評価制度を導入したものの、運用がうまくいかないケースは珍しくありません。中小企業が陥りやすい失敗とその対策を理解したうえで評価制度の導入に取り組むことが大切です。

コラムを書いたライター紹介

田仲ダイ

コメントはこちら