【人事担当者向け】企業の女性管理職登用における現況と課題

内閣府は「第5次男女共同参画基本計画」において、2025年度までに係長相当職の女性管理職比率30%を達成するという目標を掲げました(※1)。この目標達成に向け、多くの企業が女性管理職の登用に向けた取り組みを進めていますが、思うように女性の管理職登用が進まないと悩む人事担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、女性管理職登用の現状をデータを用いて解説するとともに、多くの企業が直面している課題や具体的な施策例を紹介します。

(※1)参考:第5次男女共同参画基本計画(第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和)

女性管理職登用の現状

本章では、女性管理職登用の現状について解説します。

女性管理職の割合

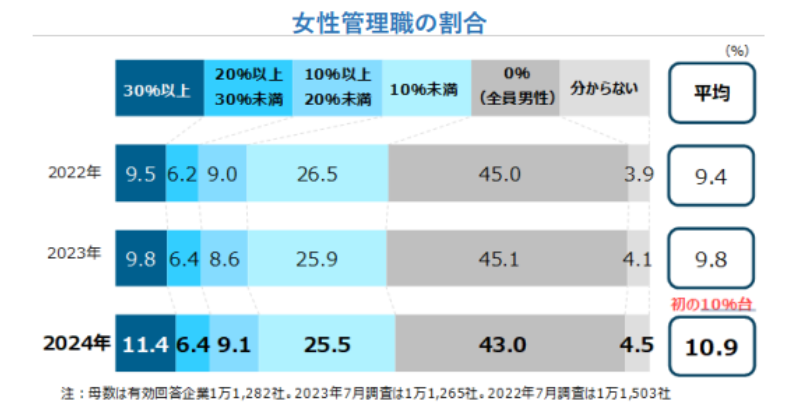

株式会社帝国データバンクが2024年8月に発表した「女性登用に対する企業の意識調査(2024年)」によると、国内企業における管理職(課長相当職以上)に占める女性割合の平均は10.9%に達し、2013年の調査開始以来、初めて10%台に到達しました。前年からの上昇幅も1.1ポイントと、過去最大の伸びを記録しており、女性登用の動きが着実に加速している様子がうかがえます。

引用:株式会社帝国データバンク「女性登用に対する企業の意識調査(2024年)」

また、政府が目標として掲げる「30%」を達成している企業の割合も11.4%となり、こちらも調査開始以来、初めて10%を超えました。前年からの増加幅は1.6ポイントと過去最大であり、女性活躍をけん引する企業群が着実に増えていることを示唆しています。

一方で、依然として女性管理職の割合が「10%未満」(0%を含む)の企業が68.5%を占めているという事実もあります。全体の平均値は上昇しているものの、多くの企業にとって、女性管理職の育成・登用はこれから本格的に取り組み始める経営課題といえます。

【企業規模・業界別】女性管理職の割合

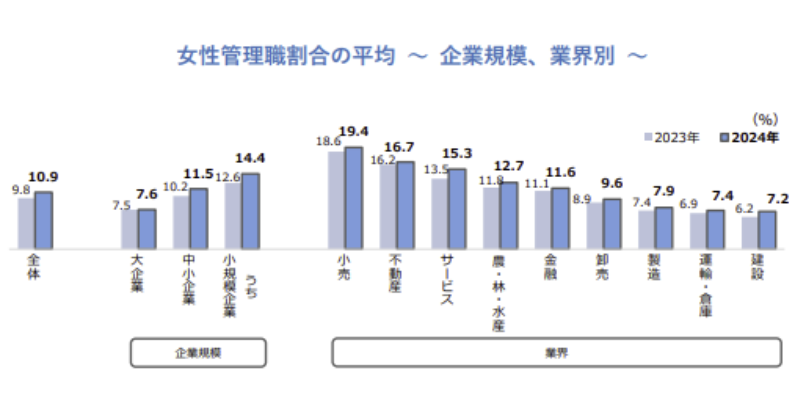

一方で、規模別に見ると、「大企業」の平均が7.6%であるのに対し、「中小企業」は11.5%と大企業よりも高い数値を示しています。さらに、その中でも「小規模企業」は14.4%と、規模が小さい企業ほど女性管理職の割合が高くなることがわかりました。

規模が小さい企業ほど、女性管理職の割合が高い理由としては、中小企業のほうが個々の従業員の能力や意欲が評価されやすい環境があるからと考えられます。また、小売業やサービス業など、女性従業員の割合が高い業界に中小企業が多いことも影響していると推察できます。

業界別に見ると、「小売(19.4%)」が最も高く、次いで「不動産(16.7%)」、「サービス(15.3%)」と続きます。一方で、「製造(7.9%)」や「運輸・倉庫(7.4%)」、「建設(7.2%)」などは、低い水準にとどまっており、業界ごとに女性の活躍推進に大きな差があることがわかります。

引用:株式会社帝国データバンク「女性登用に対する企業の意識調査(2024年)」

女性役員の割合

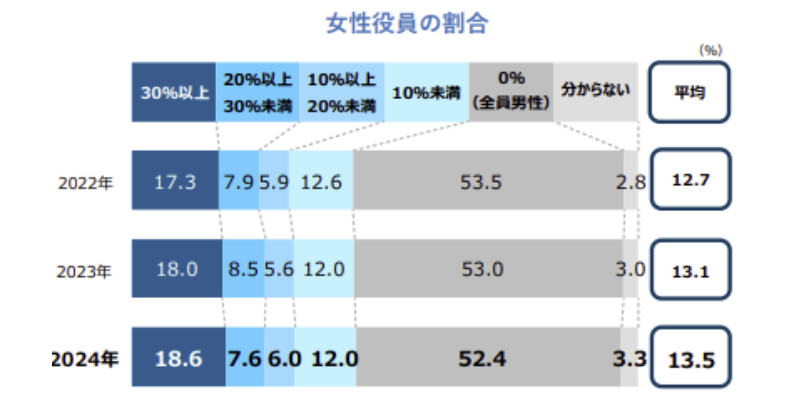

同調査によると、自社の役員(社長を含む)に占める女性の割合の平均は13.5%となり、過去最高を更新しました。

コーポレートガバナンス・コードの改訂や投資家からの要請など、外部からの働きかけが企業の意識改革を促し、取締役会の多様性確保に向けた動きが加速していると考えられます。

引用:株式会社帝国データバンク「女性登用に対する企業の意識調査(2024年)」

しかし、女性役員の割合が「0%(全員男性)」の企業は52.4%と、半数を超えており、企業の最高意思決定層が依然として男性中心で構成されていることがわかります。本数値は、管理職層の割合(43.0%)と比較しても高く、役員候補となる人材プールが男性に偏っていることや育児や家庭と役員業務との両立の難しさなど、多様な要因が潜んでいることが推察されます。

女性の管理職登用における課題

データ上では着実な前進が確認できる一方で、多くの企業が女性管理職の登用においてさまざまな課題に直面しています。

本章では、多くの企業に共通する3つの課題について解説します。

女性管理職のロールモデルが少ない

女性の管理職登用における課題として「ロールモデルの不在」が挙げられます。厚生労働省が作成した「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」でも、女性従業員に対する教育訓練の機会が限定的であったことなどが、ロールモデルとなる女性社員が少ない一因であると指摘されています(※2)。

女性社員が自身のキャリアを考える際、「この人のようになりたい」「この人のような働き方なら自分にもできるかもしれない」と思えるような身近な存在の有無は、昇進意欲に大きな影響を与えるケースがあります。例えば、「産休・育休を2回取得して、現在部長として活躍している先輩がいる」「時短勤務を活用しながら、介護と管理職の仕事を両立させている上司がいる」といった具体的な事例が社内にあると、女性社員は自身のライフイベントとキャリアアップを両立させる未来を具体的にイメージしやすくなります。

しかし、男性中心に管理職組織が形成された企業の場合、上位職に女性が少なく、「自分が第一号になるのは荷が重い」「管理職になったら、プライベートの時間は全て犠牲になるのではないか」といった不安から、昇進の打診を辞退してしまうケースも少なくありません。

(※2)参考:厚生労働省「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル(P.20)」

ワークライフバランスの両立が難しい

女性が管理職への昇進をためらう理由として、「ワークライフバランスの両立の難しさ」も挙げられます。管理職には、大きな責任と権限が伴う一方で、業務時間の増加や突発的な対応が求められる場面も少なくありません。そのため、仕事と家庭生活を両立できる環境が整っていなければ、キャリアアップを断念せざるを得ない状況に追い込まれてしまうこともあるでしょう。

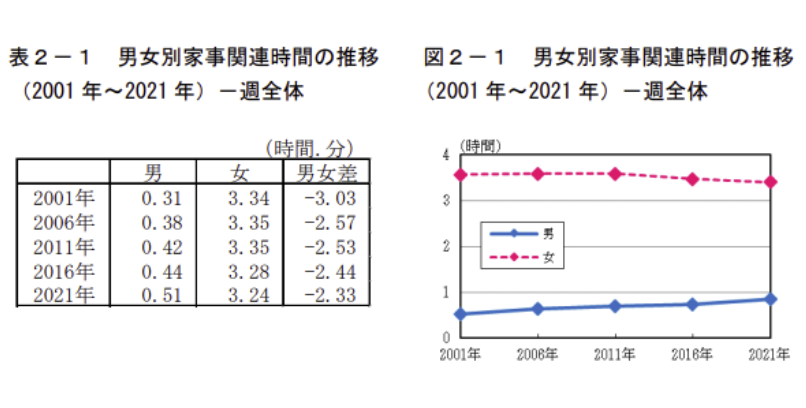

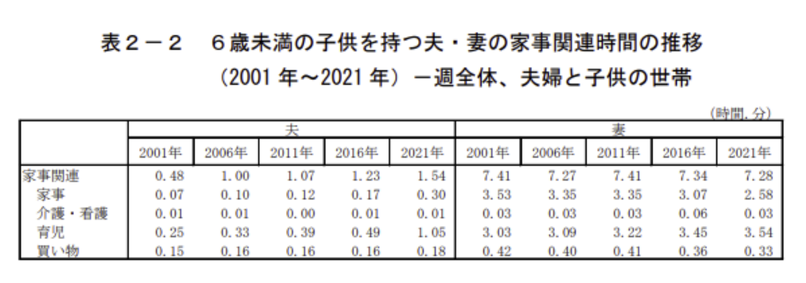

総務省統計局が実施した「令和3年社会生活基本調査」によると、男性の家事関連時間は1日あたり51分であるのに対し、女性は3時間24分と、その差は2時間33分にも及びます。20年前と比較して男女差は30分程度縮小しているものの、女性の家事負担は依然として大きいままです。

引用:総務省統計局「令和3年社会生活基本調査(生活時間及び生活行動に関する結果)」

また、6歳未満の子供がいる世帯では、夫の家事・育児関連時間が1日あたり1時間54分であるのに対し、妻は7時間28分にも達します。2016年と比較すると夫は31分増、妻は6分減と両者の家事・育児の負担差は縮小傾向にあるものの、ライフイベント期の妻の負担は依然として大きいのが現状です。

このような状況下で、女性が男性と同じように長時間労働を前提とした管理職の役割を担うことは、物理的にも精神的にも極めて困難といえます。

企業が積極的に女性登用施策を推進したとしても、長時間労働を是とする文化や、育児・介護への理解が乏しい職場環境が変わらなければ、女性管理職の割合が増えることはないでしょう。

引用:総務省統計局「令和3年社会生活基本調査(生活時間及び生活行動に関する結果)」

アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)の存在

アンコンシャス・バイアスも、女性の管理職登用の障壁となることがあります。アンコンシャス・バイアスとは、性別や年齢、経歴などの情報をもとに、無意識のうちに非合理的な判断をすることを指します。

「リーダーとはこうあるべきだ」という無意識のイメージが従来の男性的なリーダーシップ像に偏っている場合、協調性や共感性を強みとする女性候補者は、過小評価を受ける恐れがあります。また、「育児中の女性に大きな責任を負わせるのは、かわいそうだ」といった善意からくるバイアスも存在します。

このように、アンコンシャス・バイアスは、女性の挑戦機会を奪い、キャリア成長を阻害する要因となり得ます。

さらに、女性自身が「女性はリーダーに向いていない」「自分は管理職の器ではない」と、自身に対して無意識にバイアスを抱いてしまい、自ら昇進の機会を遠ざけてしまうケースも少なくありません。

女性管理職を増やすための施策例

ここでは、女性管理職を増やすための施策例を3つ紹介します。

女性管理職の育成に向けた研修・制度を導入する

女性社員が自身のキャリアアップを、より具体的かつ前向きにイメージできるよう、女性管理職の育成に向けた研修や制度を導入することが有効です。

具体的な取り組みとしては、以下のような例が挙げられます。

- 女性社員を対象としたリーダーシップ研修・制度を導入する

女性社員を対象としたリーダーシップ研修を実施することで、女性社員は出産・育児など女性特有のライフイベントを踏まえたキャリアプランニングを具体的にイメージできるようになるでしょう。また、自分らしいリーダーシップスタイルの確立を手助けする機会にもなります。

さらに、研修を通じて形成された同じ立場や悩みを共有する仲間とのネットワークも、管理職に挑戦する際の後押しや支えになることがあります。 - 女性経営者候補の戦略的育成

将来の役員候補となる優秀な女性社員を早期に経営者に近いポストに配置し、全社的な視点や経営判断に必要な経験・知見を積ませる機会を意図的に設けるのも有効です。 - マネジメント体験制度の導入

管理職経験のない若手・中堅社員を対象に、期間限定でチームリーダーやプロジェクトマネジャーなどの役割を担ってもらう体験制度を導入する例もあります。

20代や30代といった早い段階でマネジメントの面白さや難しさを経験することで、管理職業務に対する理解が深まり、管理職への昇進に対する心理的なハードルを軽減できる場合があります。 - 経営幹部による経営塾の開講

ユニークな施策としては、経営幹部による社内経営塾の開講も挙げられます。会長や社長といったトップマネジメント層が講師を務めることで、「女性の管理職登用は経営戦略の最重要課題である」という重要度と強いコミットメントを参加者にダイレクトに伝えられます。

ワークライフバランスを図れる支援を強化する

女性がライフイベントを乗り越えながらキャリアを継続し、管理職を目指せるようにするためには、柔軟な働き方を許容する制度と、制度を気軽に利用できる文化の醸成が不可欠です。

例えば、フレックスタイムや短時間勤務、週4日勤務、時間単位年休、在宅勤務といった柔軟な働き方を実現できる制度を設け、管理職でも当たり前に利用できることを明文化し、活用事例を社内に公開するなどの施策が挙げられます。

柔軟な働き方が許容される文化が根づき、実際の制度利用者の声を耳にすることにより、ライフイベントを控えた女性でも安心してキャリア形成を目指すことが可能になります。

また、職場に家族を招待する「ファミリーデー」のようなイベントを開催し、社員の家庭状況や人となりへの理解を促す企業もあります。社員同士が互いに家庭環境や状況を理解し合うことで、仕事と家庭の両立に対する職場全体のサポート意識が高まるでしょう。他にも、中小企業であれば、女性の家事・育児の負荷が高まる年度・学期・学齢の節目を見越し、プロジェクトの山谷を事前に平準化する仕組みを構築するのも有効です。

ただし、制度は「作って終わり」ではなく、役職やポジションにかかわらず、気軽に利用できる環境を構築することが大切です。

アンコンシャス・バイアス解消のための研修を実施する

アンコンシャス・バイアスは、個人だけでは解消が困難であり、組織全体で意識改革に取り組む必要があります。

アンコンシャス・バイアス解消に向けては、全社的な研修の実施が有効ですが、効果的な研修を実施するにあたり、次の3つのポイントを意識しましょう。

- 研修の対象者を管理職候補以外にも拡大する

研修の対象を、意思決定権を持つ管理職だけでなく、昇進をためらいがちな女性社員本人にも広げましょう。

研修を受けた女性社員は自らが抱えるバイアスに気づき、自信を持ってキャリアに挑戦できるようになることもあります。 - 経営層も研修に参加する

研修時に女性役員や社長が登壇し、ダイバーシティへの向き合い方や考えを研修参加者に直接語ることで、企業にとっての女性管理職登用の重要性が参加者に伝わりやすくなります。

参加者もより自分ごとと捉え、研修を受講するようになるでしょう。 - 自社に合わせて研修内容をカスタマイズする

一般的な理論を伝えるだけでなく、自社で実際に起こった事例や、起こり得る場面を想定したケーススタディを取り入れることで、研修の効果を高められます。

社内で使用されている評価シートや面談記録などを教材として活用し、「この表現にバイアスが隠れていないか」「別の視点からはどう見えるか」といったディスカッションを行うことで、参加者は日常業務における行動変容につなげやすくなります。

アンコンシャス・バイアス解消のための研修は一度きりで終わらせるのではなく、新任管理職研修に組み込んだり、定期的にフォローアップ研修を実施したりするなど、継続的に実施することが大切です。

まとめ

女性管理職の比率は着実に増加しているものの、ロールモデルの不在やワークライフバランス、アンコンシャス・バイアスなどの課題に直面し、思うように女性の管理職登用が進まない企業も少なくありません。

企業はこれらの課題に真摯に向き合い、育成制度の強化、柔軟な働き方の支援、そして組織的な意識改革といった多角的なアプローチを粘り強く続ける必要があります。

生産年齢人口の減少が加速し、多くの業界で人手不足が深刻化する中、「女性の活躍推進」は、もはや社会貢献活動ではなく、企業の存続と成長に直結する重要な経営戦略です。

ぜひ、本記事を参考に自社の女性管理職登用の実情を振り返り、有効な施策の実施や組織の風土づくりに取り組んでみてください。

コラムを書いたライター紹介

日向妃香

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

コメントはこちら