【採用担当必見】28卒新卒採用スケジュール完全ガイド|早期化する採用市場で中小企業が成功するコツ

近年、新卒採用活動はますます早期化し、採用プロセスの多様化や学生の志向変化が進んでいます。企業は「いつから・何を準備するか」を明確にし、早期から戦略的に動くことが採用成功を大きく左右します。

本記事では、2028年卒業予定の学生を対象にした新卒採用のスケジュールを軸に、学生の最新動向、採用設計のポイントなどを網羅的に解説します。

企業の人事・採用担当者がすぐに実践できるヒントをまとめたロードマップとして活用できます。

新卒採用の早期化が進む理由

政府の方針により広報解禁日は3月1日と定められていますが、法的拘束力はなく、多くの企業がこれを待たずに採用活動を開始しているのが実情です。

新卒採用の早期化が進む最大の理由は、優秀な学生をいち早く確保したいという企業間競争です。早期から接点を持ち、関係を築くことで、自社への関心度を高める狙いがあります。

さらに、インターンシップの定義が見直され、一定の条件を満たせば採用直結型のプログラムを組むことも可能です。長期インターンを通じて学生のスキル・志向・カルチャーフィットを見極めることができ、採用のミスマッチを防ぐ効果も期待されています。

学生の半数近くが大学2年生から就活をスタート

新卒採用の早期化は、企業側だけでなく学生の行動にも大きな変化をもたらしています。近年では、大学3年に就職活動を始めるのではなく、大学2年の段階から情報収集を始める学生が増加しています。

ONE CAREERの2027年卒 就活実態調査によると、2027年卒の学生のうち49.0%が2025年1月以降、1月以前から活動を始めた学生は48.0%と、すでに半数近くが大学2年生から動き出している実態が明らかになりました。SNSや口コミサイト、YouTubeなどを通じて企業文化や働き方を比較する動きが活発化し、就活はもはや情報戦となりつつあります。複数のタッチポイントを通じて、早期から自社の魅力を継続的に伝えていくことが、採用成功のカギとなるでしょう。

このように学生が企業選びを始めるタイミングは年々早まっているため、広報解禁日以降に動き出す企業はすでに後手に回るリスクがあります。

28卒採用のスケジュールと主要イベント

28卒採用を成功させるためには、いつから何をするか、あらかじめ設計しておくことが重要です。本章では、情報解禁日からインターンシップ、早期選考、内定者フォローまでの主要イベントをベースに、各時期で企業が実施すべき施策を時系列で見ていきましょう。

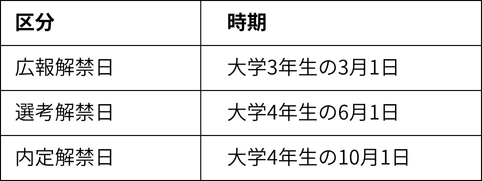

28卒採用の基本スケジュールと就活ルール

一般的に、新卒採用の情報解禁日は大学3年生の3月1日とされています。この日以降、企業は自社の採用情報を公開し、学生への広報活動を本格化させます。

採用活動は主に次の3つのフェーズに分かれて進行します。

また、近年では早期選考やインターン経由で、内定解禁日を待たずに内々定を進める企業が増えています。そのため実質的な採用スケジュールは1年以上前倒しで始まるのが主流となっており、28卒採用では大学2年生からの接点づくりが勝負です。

特に中小企業の場合、知名度の差を埋めるには「早期に学生へ自社の魅力を伝える設計」が欠かせません。

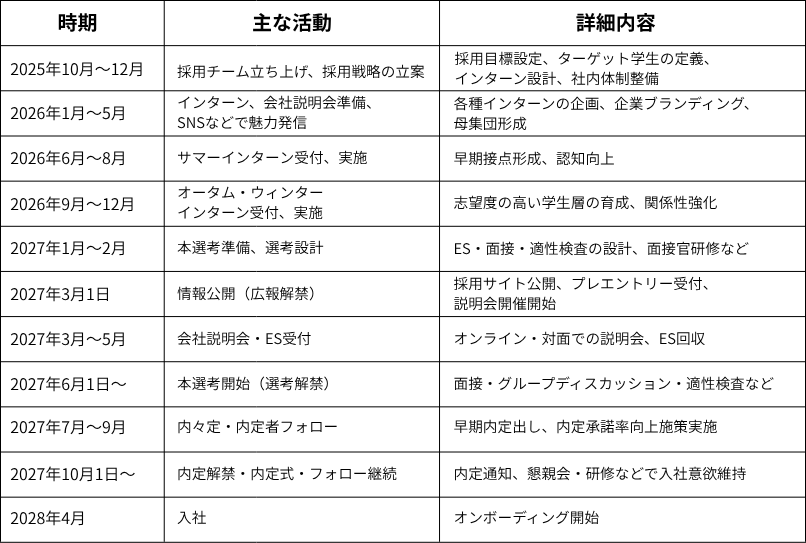

今回は、就職活動開始時期の早期化に対応した場合の一例で解説します。

【28卒向け】採用スケジュール早見表

採用戦略立案・母集団形成

まずやるべきは「採用戦略の立案」と「社内体制の整備」です。採用戦略は、前年の成果データ(エントリー数・内定承諾率・辞退率など)をもとに見直しを行いましょう。就職活動開始時期の早期化に伴い、広報・ブランディング活動も前倒しで実施しましょう。オウンドメディアを通じて社員インタビューや福利厚生制度などの情報を発信し、早い段階から学生への魅力付けを図ることが重要です。

<主な取り組み>

- 社内で採用プロジェクトチームを編成し、スケジュールを共有

- 採用人数・ターゲット属性・採用手法の確定

- 自社採用サイト・SNSアカウントなどの整備

- インターンや会社説明会向けた企画・告知準備

インターンシップ実施

夏季・冬季期間のインターン開催が一般化し、学生が企業カルチャーの理解を深める絶好の機会となっています。ここで出会った学生がそのまま内定候補者となり得ます。近年は「早期選考直結型」インターンも増え、学生の志望度を高めるプログラムを組むことが欠かせません。プロジェクト型ワーク、仕事体験、フィードバック、社員交流などを通じて、学生が入社後の自分をイメージできる機会を設けましょう。併せて、インターン参加者限定の早期選考枠を設けるなど、ターゲット戦略を明示することが差別化ポイントです。

広報解禁

2027年3月1日の広報解禁を皮切りに、本格的なエントリー受付と会社説明会が始まります。同業・同規模・同エリアの企業も一斉に動き出し、学生が複数社を比較検討している状態のため、返信スピードやまめなフォローが命です。

28卒採用のスケジュールで押さえるべきポイント

新卒採用はただ早めに動くだけでは成果は出ません。自社のリソース・ターゲット・競合状況に合った戦略設計が必要です。ここでは、28卒採用のスケジュールを設定する際に押さえるべき3つのポイントを整理します。

採用ニーズ・ターゲットを明確にする

新卒採用のスケジュールを適切に設定するには、まず自社の採用ニーズやターゲットを明確にしておく必要があります。具体的には、どのような人材を、何人採用したいのかを設定しましょう。採用のターゲットをスペック(学歴・スキル)だけで捉えるだけでなく、価値観・志向性といった定性的な観点も含めて定義することが重要です。

ターゲットを明確にすれば、自社説明会やインターンで発信するメッセージ性も一貫します。

社内リソースと体制を整備する

採用計画を立てても、実行できなければ意味がありません。特に中小企業では「人事1名体制」「採用専任不在」といったケースも多く、社内リソースの見直しと巻き込みが不可欠です。現場社員、経営層、広報など多部門を巻き込むことで採用チームを社内に形成し、早期に体制を整えておく必要があります。採用担当者の育成や、円滑な社内協力体制の構築にも時間を確保することがポイントです。

作成した採用スケジュールに合わせて、社内のリソースをできるだけ活かせるような体制を整えていくと良いでしょう。「いつ・誰が・何を担当するか」を明確にすることで、実務負担を最小限に抑えながらスムーズに進行できます。

スケジュール早期化に対応する柔軟性を持つ

採用早期化の流れは今後も続くと予測されます。したがって、「28卒採用はこのスケジュールで固定」と決め打ちするのではなく、変化に対応できる柔軟な設計が求められます。

例えば、インターンの参加者データを活用して採用広報を再設計したり、エントリー数が想定より少ない場合には求人広告やスカウト文面の見直し、オンライン説明会を追加開催するなど、PDCA型のスケジュール運用が鍵になります。スピードと持続力のバランスが成功の秘訣です。

内定者フォローで信頼関係を構築

3月の情報解禁後は、母集団形成から本選考まで一気に進みます。この時期にエントリー数や歩留まりを安定させるためには、事前の接点づくりとフォロー体制の有無が決定的な差になります。そのため内定後のフォローは、採用成功を左右する重要なプロセスです。定期的な連絡や個別面談、懇親会などを通じて、内定辞退の防止と入社後の定着につなげることが重要です。

参考:内定者フォローの目的と重要性|人事必見!内定辞退防止の具体事例

まとめ|28卒採用は「早期設計 × 戦略的フォロー」で成果を最大化

28卒採用は、単に「採用開始時期を前倒しする」だけでは成功しません。

重要なのは、早期から学生との接点を設計し、採用スケジュール全体を戦略的にマネジメントすることです。

採用市場の早期化が進む今、企業が取り組むべきは「広報解禁を待たずに動く」体制づくり。ターゲット学生の明確化、社内リソースの整備、そしてインターンシップを軸とした長期的な関係構築が鍵となります。

また、選考終了後もフォローを怠らず、内定者との信頼関係を維持する仕組みを整えることが、内定辞退防止や入社後の定着につながります。

限られたリソースの中でも、計画的に実施することで「早く・確実に・定着する」採用が実現できるでしょう。

今一度採用スケジュールを見直し、今から一歩先を行く採用設計を始めましょう。

コラムを書いたライター紹介

ウマい人事編集部

コメントはこちら