地方採用は難しいのか?課題や成功するポイントを解説

中小企業の人事担当者の中には、以下のような悩みを抱えている人がいるのではないでしょうか。

「採用活動をしているものの、地方では思ったように人材が集まらい・・・」「地方ならではの採用方法があるのではないか・・・」

地方採用の難易度は高まっており、計画的に策を講じなければ、思うような採用をするのは困難でしょう。地方の中小企業は大企業と比べると知名度が低いため、情報を発信しなければ求職者に存在すら認識してもらえません。自社の課題を理解し、地方で働くメリットや自社の魅力をターゲットに届けることにより、採用成功につながります。

この記事では、地方採用の現状や抱える課題とともに、成功させるポイントやおすすめの採用方法について解説します。

地方採用の現状

地方の採用活動は、労働人口の減少と三大都市圏への人口集中により、厳しい状況が続いています。ここでは、それぞれのデータや採用活動への影響について解説します。

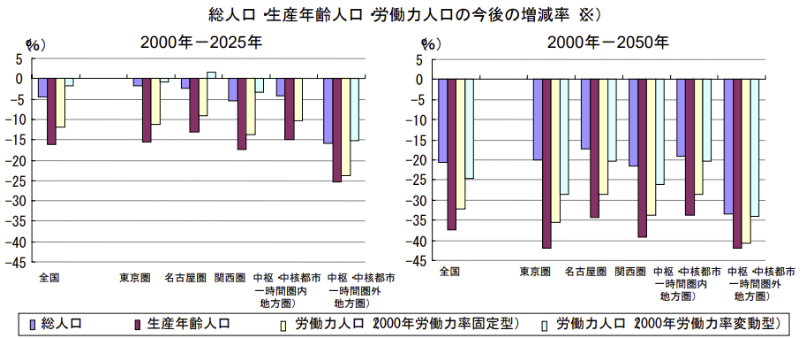

労働人口の減少

国土交通省「地方における人口・労働力の変化」によると、少子高齢化の影響で生産年齢人口が減少し、地方の労働人口は2020年から2050年までに約40%減少すると試算されました。

地方だけでなく、都市部でも労働人口が減ると予想されています。その場合、都市部の企業は地方人材へもターゲットを広げると予想され、地方企業の採用はますます困難になる可能性があります。

参考:https://www.mlit.go.jp/singikai/kokudosin/keikaku/jiritsu/8/03-3.pdf

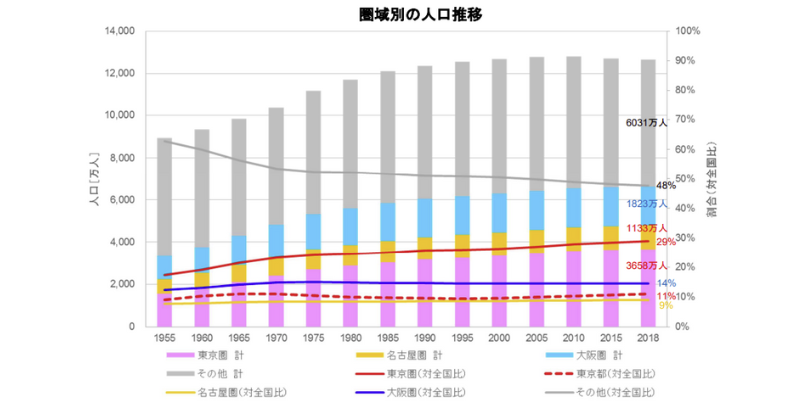

三大都市圏への人口集中

国土交通省「東京一極集中の是正方策について」によると、東京圏・名古屋圏・大阪圏の三大都市圏へ人口が集中していることが明らかになりました。特に顕著なのが、東京圏の増加です。一方、三大都市圏以外の地方圏が占める人口の割合は年々減少しています。

参考:https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001374933.pdf

都市部への人口流出が続いている状況は、十分なスキルをもった人材が都市部に集まりやすいことを表します。三大都市圏への人口集中は今後も継続し、地方採用は今後ますます難しくなっていく事態が予想されます。

地方採用に起こりがちな課題

地方の採用活動では、多くの企業が陥りがちな共通の課題があります。主な課題として挙げられるのは、以下のとおりです。

- 自社の採用課題とターゲットが曖昧

- 母集団の不足

- ターゲットへの訴求不足

- 地方企業に対する情報発信不足

- 特定の部署だけでの採用活動

これらの課題を認識せずに採用活動に取り組んだ場合、求める人材と出会うことすら困難です。ここでは地方採用で起こりがちな課題を解説します。

自社の採用課題とターゲットが曖昧

採用課題を把握しないまま「とにかく人でが足りない」という漠然とした理由で採用活動をしても、求める人材との出会いは難しいでしょう。改善の方向性も定まらないため、複数の採用サイトに求人を掲載したり、さまざまな採用方法を試したりするなど、コストや時間だけがかさんでしまいます。

特に地方企業の場合、採用活動を選任とする人材や部署が存在しないケースは珍しくありません。そのような生成では、採用課題を見つける時間自体が設けられず、結果として、方向性が定まらないまま採用活動を続けることになります。

母集団の不足

地方の中小企業は大企業と比べると知名度が低く、アピールしなければ求職者に存在すら認識してもらえません。地方は都市部と比べて人口が少なく、求める人材に出会う機会そのものが限られます。全国的に採用難が進むなか、大企業も地方人材に注目し始め、競争は激化しました。

そのため、中小企業が人材を採用しようにも母集団が少なく、適した人材自体がみつからないという課題を抱えてしまうのです。

ターゲットへの訴求不足

求める人物像が明確でも、ターゲットに向けた訴求をせず、労働条件だけを提示している場合、ターゲットからの応募は来ません。自社の強みや魅力とともに、ターゲットが自社で当たらくメリットを整理する必要があります。

例えば「子どもがうまれたばかり」の人材には、子育て支援制度が魅力的にうつるでしょう。

「駅から遠い」という一見不利な条件も「社員寮を完備している」「独自の福利厚生がある」といった魅力があれば解決につながります。

ターゲットの視点で働くメリットを洗い出し、それをアピールすることが大切です。

地方企業に対する情報発信不足

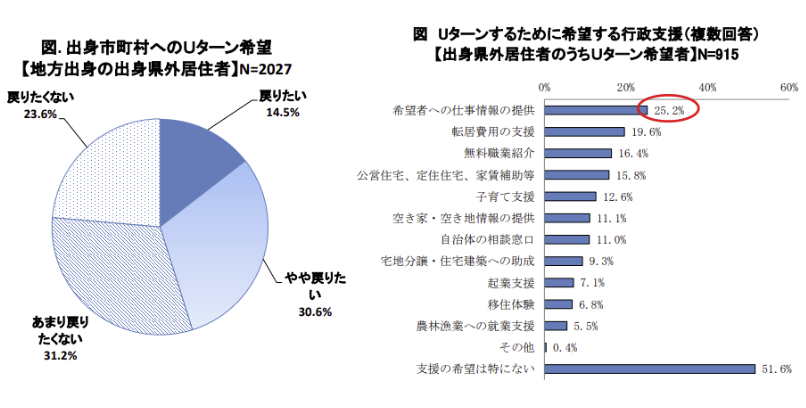

独立行政法人「労働政策研究・研修機構」「地域雇用の現状と課題 ー若者の定着・UIJターン促進のためにー」によると、地方出身者の45.1%が、地元に「戻りたい」または「やや戻りたい」と考えていることが明らかになりました。

この結果からは、地方企業への就職希望者は少なくないことがわかります。しかし、Uターン希望者が行政に求める支援として「仕事情報の提供」が最も多く挙げられており、情報不足が行動の障壁となっていることが明らかになっています。

つまり、仕事情報の不足と移住への経済的な不安から、地方企業で働くイメージがわかず、応募に踏み切れなくなっているのです。

特定の部署だけでの採用活動

採用は、会社全体の未来をつくる重要なプロジェクトです。しかし、従業員数が少ない地方企業の場合、採用活動が人事部まかせで行われており、全社的に取り組んでいない企業は珍しくありません。

現場が実際に求める人材の条件を引き出す時間がとれず、採用後にミスマッチが発生するケースもあります。通常業務と兼任で採用活動をしている地方企業の場合は、なおさらでしょう。

経営陣や現場の社員を巻き込むことで、採用活動はより力強くなります。特に現場のことは、実際に働く社員の言葉でなければ伝わりません。

会社全体で取り組む雰囲気をつくることにより、現場が実際に求める人材の条件が明確になり、採用後のミスマッチを防げます。

地方採用を成功させるポイント

地方採用を成功させるポイントとして、以下の6つが挙げられます。

- 採用課題とターゲットを明確にする

- 自社の魅力を発信する

- U/Iターン人材へアプローチする

- 地方で働くメリットをアピールする

- 副業・業務委託として募集する

- オンライン採用の環境を整える

ここでは、それぞれのポイントについて解説します。

採用課題とターゲットを明確にする

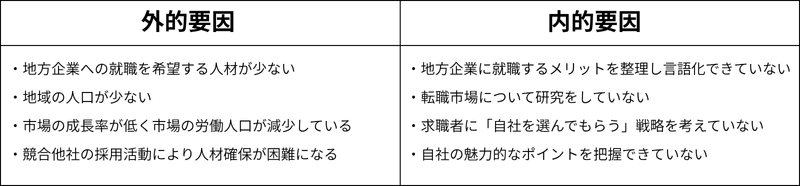

採用課題には外的要因と内的要因があります。外的要因は自分たちでは変えられないものであり、そこに注力しても意味はありません。採用成功につなげるためには、内的要因で考えることが重要です。

外的要因と内的要因の具体例は以下のとおりです。

ターゲットを明確にするには、自社が抱える課題を解決できる人材の条件を洗い出します。スキルや経験だけでなく、性格や考え方などの特性も整理しましょう。「明るい」「素直」などの漠然としたものではなく、具体的に考えることが大切です。

条件を具体的にすることにより、訴求すべきメッセージが絞られ、ピンポイントなアプローチが可能になります。

自社の状況を客観的にみることが難しい場合は、社労士やコンサル会社から客観的に見てもらうのもひとつの方法です。

自社の魅力を発信する

労働人口が減少している現代では、候補者からの応募を待つだけでなく、企業側から積極的に情報を届ける「攻めの採用」が求められます。しかし、自社の魅力を客観的に認識できていないケースは少なくありません。3C分析やSWOT分析などのフレームワークを活用し、自社の魅力を分析しましょう。

事業内容や地方ならではの魅力を洗い出せば、発信できる情報が見つかります。例えば、都市圏に住み慣れた人材にとって、地方企業への就職は不安があるでしょう。U/Iターン者の声や移住支援制度の有無など、不安を和らげる情報を発信するだけでも、求職者へのアピールになります。

また、採用活動は全社的に取り組むことが大切です。例えば、採用活動を行っていることを朝礼で伝えたり自社のSNSでアピールしたりすれば、社内での認知度が上がり、採用担当以外の従業員が情報発信に協力してくれる可能性もあります。それにより、リファラル採用の推進も期待できます。

U・Iターン人材へアプローチする

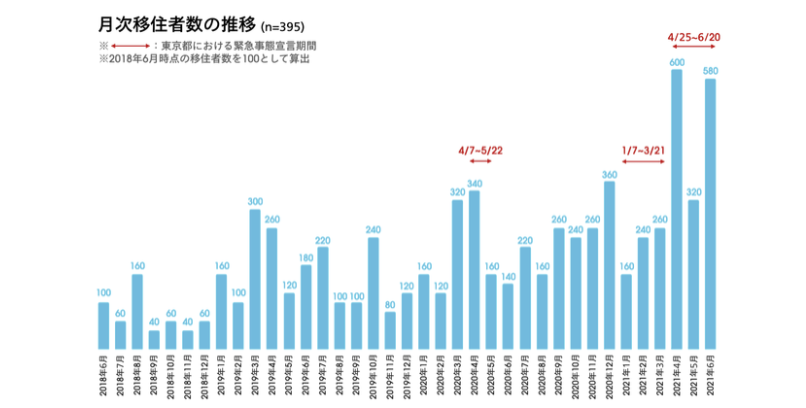

地方への移住に関心をもつ人材へのアプローチは、有効な手段です。ウォンテッドリー「移住転職者は「仕事のやりがい」を最重視。転職なき移住者は41%にのぼる」によると、リモートワークの普及を機に移住する人材が増えていることが明らかになりました。

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000021198.html

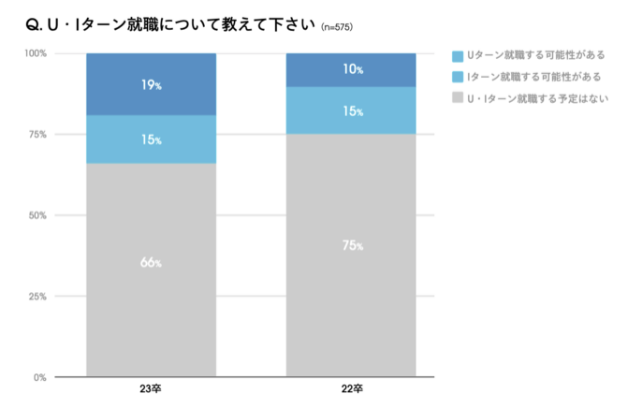

就活生のアンケートでは、23卒の3人に1人以上が「U・Iターンの可能性あり」と回答しています。

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000021198.html

この調査結果から、地元の「居住者」だけでなく、U・Iターンの可能性がある地元「出身者」にも目を向けることで、採用の可能性は高まることがわかります。

求人情報の募集要項にU・Iターン人材を募集している旨を記載したり、実際にU・Iターンをした従業員のインタビューなどを掲載したりすると、求職者の目にとまりやすくなります。

地方で働くメリットをアピールする

前述したように、地方での就職に興味はあるものの、情報不足により応募に踏み切れない人材が存在します。そのため、「良い条件であれば転職を検討したい」と考えている転職潜在層へアプローチするのも有効です。

地方で採用活動を進めると、地元の求職者にばかり目が向いてしまうかもしれません。しかし、全国の人材に目を向ければ、人材の母集団は一気に増加します。

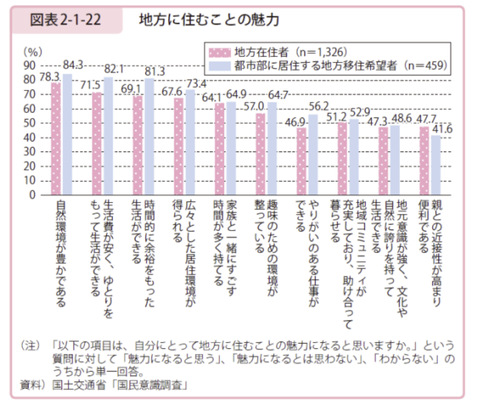

総務省「地域への人の流れに関するデータ」によると、地方移住希望者の多くが「豊かな自然環境」や「生活費の安さ」に魅力を感じていることが明らかになりました。

都市部にはない、その土地ならではの魅力を伝えることが、候補者の心を動かす鍵になります。地方で働くメリットとして挙げられるのは、以下のとおりです。

- 豊かな自然に囲まれた環境で暮らせる

- 満員電車のストレスから解放される

- 生活費が安い

- 子育てしやすい制度や施設がある

- 人材が少ないため、重要なポジションを任せてもらえる場合が多い

都市圏にはない地方ならではのメリットを洗い出し、地方で働く魅力をアピールしましょう。

副業・業務委託として募集する

正社員雇用にこだわる理由がないのであれば、副業や業務委託の人材を募集するのもひとつの方法です。厚生労働省「「副業・兼業を通じたキャリア形成及び企業内での活躍に関する調査研究」報告書」でも副業をする人材が増加しており、需要の高まりがうかがえます。

正社員という雇用形態に固執する必要はありません。近年は、フリーランスや副業といった、柔軟な働き方を選ぶ人が増えてきました。

正社員だけでは、採用要件にマッチする人材を取りこぼしてしまう可能性もあります。雇用形態の選択肢を広げ、新たな人材と出会う機会を増やしましょう。

オンライン採用の環境を整える

遠方に住む候補者にとって、選考のたびに現地へ足を運ぶのは負担がかかります。企業の採用担当が都市圏に足を運んでも、時間と交通費がかかってしまいます。選考に参加するハードルを下げるために、オンラインで面接や試験を受けられる環境を整えましょう。

例えば、一次・二次面接と適性試験はオンラインで実施し、最終面接のみ対面でおこなうといった流れが一般的です。ただし、よくあるトラブルとして、通信不良が挙げられます。Web面接を行う際は、事前に社内での通信テストを実施しておくようにしましょう。

地方採用におすすめの採用手法

地方採用におすすめの採用手法として、以下の5つが挙げられます。

- 自社メディアやSNSの活用

- 地方特化型の求人媒体の活用

- 大学の活用

- リファラル採用の活用

- ダイレクトリクルーティングの活用

ここでは、それぞれの採用手法について解説します。

自社メディアやSNSの活用

自社メディアやFacebook・X(旧Twitter)・YouTubeなどのSNSは、全国の候補者へ直接メッセージを届けるための強力なツールです。仕事内容や条件だけでなく、企業理念や職場の雰囲気などの「生の情報」を発信することにより、自社のファンを増やせます。

例えばSNSによる情報発信であれば、従業員のインタビューや、社内イベントの様子などを発信するとよいでしょう。

転職を考えていない潜在層や、就職活動前の学生にもアプローチできるため、長期的な視点での母集団形成につながります。

地方特化型の求人媒体の活用

地元の人材に確実にアプローチしたい場合、地域に密着した求人誌や求人サイトが有効です。地方新聞の求人欄やフリーペーパーも選択肢にありますが、若手は紙媒体を確認しないケースが多いため、注意が必要です。これらの媒体は掲載費用がかかるため、費用対効果を検証しながら慎重に選びましょう。

大学の活用

地方で新卒採用を考えるのであれば、地域の大学との連携は欠かせません。既に地方大学に通う学生は、同じ地域に住むことへの抵抗は少ないと考えられます。

具体的には、大学の就職担当者に対し、学内の合同説明会への参加や、個別説明会の開催を打診します。大学の就職担当者は学生の就職支援に積極的なため、前向きに対応してもらえるでしょう。

担当者との良好な関係は、学生の動向に関する有益な情報収集や、自社を学生に推薦してもらうきっかけにもなります。大学生にアピールすることで、第二新卒での転職やU/Iターン転職を考える際の選択肢として選んでもらえる可能性があります。

リファラル採用の活用

面接や履歴書だけで候補者のスキルや人柄を見極めるのは、簡単ではありません。できるのであれば、時間をかけて候補者と接し、スキルや人柄を見極めたいと思っている採用担当者は少なくないでしょう。

従業員からの紹介で人材を採用するリファラル採用であれば、ミスマッチの少ない採用が実現できます。会社の文化や働き方をよく理解している従業員が推薦するため、入社後のミスマッチが起こりにくくなります。

採用コストを抑えられる点がメリットではありますが、リファラル採用を成功させるには、従業員の能動的な参加が欠かせません。従業員が「友人や知人に紹介したい」と思えるような、魅力的な職場環境を作りましょう。

ダイレクトリクルーティングの活用

求人サイトで応募を待つ従来の採用方法では、知名度で大企業に劣る地方企業は不利になりがちです。しかし、ダイレクトリクルーティングであれば、知名度が低い企業でも候補者へ直接アプローチできます。

自社が求める人材に直接アプローチできるほか、転職潜在層の掘り起こしにもつながるため、知名度が高くない地方の中小企業にとって、有効な採用方法といえます。ダイレクトリクルーティングでは、求人サイトのダイレクトメール機能やSNS、勉強会、イベントなどで直接アプローチするのが主な手法です。

まとめ

地方の採用活動は、労働人口の減少と三大都市圏への人口集中により厳しい状況が続いており、決して簡単ではありません。地方の採用活動では多くの企業が陥りがちな共通の課題があり、それを放置したままでは、コストや工数がかさむだけで採用活動の成功は難しいでしょう。

しかし、自社の採用課題を正しく認識し、自社の魅力を戦略的に発信すれば、狙った人材へのアプローチが可能です。U・Iターン人材を狙い、地方で働くメリットを発信することも母集団形成につながります。

雇用形態の選択肢を広げたり、オンラインで面接や試験を受けられる環境を整えたりすることもポイントです。本記事を参考に自社の採用活動を見直しましょう。

コラムを書いたライター紹介

田仲ダイ

コメントはこちら