職場カルチャーギャップとは?発生原因や防止策について解説

営業・販売・マーケティング・コンサルティング・企画といった“フロント”に該当する職種は、裁量やクリエイティブ面、成果連動の評価に期待して応募に至るケースが多々あります。

しかし入社後、「任せる」と「放置」が取り違えられたり、業務の背景が共有されず納得感を持てないまま職務に従事することになったりすると、職場カルチャーギャップに直面し、モチベーション低下や早期離職を招くことも少なくありません。

そこで、本記事では職場カルチャーギャップの定義や発生原因についてデータを用いて解説するとともに、年代別に選考段階で伝えるべきことやフェーズ別の防止策ポイントなどをお伝えします。

職場カルチャーギャップとは

「職場カルチャーギャップ」とは、求人票や面接で伝えられた職務・条件と、実際の現場で暗黙的に運用される価値観・判断基準・スピード感・コミュニケーション様式とのズレによって、従業員の納得感や安心感が損なわれる状態を指します。

特に、営業や販売、マーケティングなど、個人に一定の裁量が与えられやすい職種では、裁量の範囲や支援の手厚さ、フィードバックの密度に対する期待値が人によって大きく異なることが多いため、他の職種と比較して職場カルチャーギャップが発生しやすいと考えられます。

職場カルチャーギャップが発生する原因

職場カルチャーギャップが発生する原因は大きく3つに集約されます。

ここでは、職場カルチャーギャップが発生する原因について解説します。

裁量と支援の不均衡

職場カルチャーギャップが発生する原因として、裁量と支援の不均衡が挙げられます。

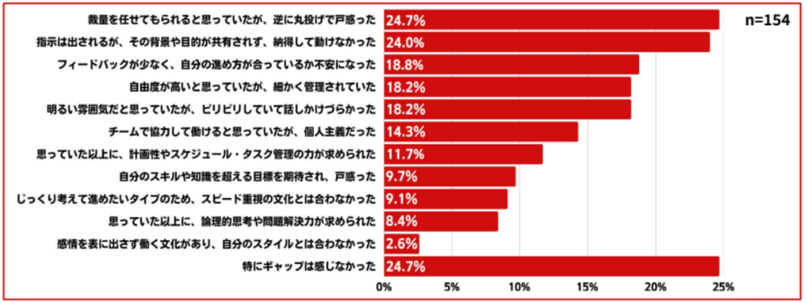

株式会社Dotsが実施した『職場カルチャーギャップ調査』における「想像と違った・合っていないと感じた瞬間」を問う設問では、「裁量を任せてもらえると思っていたが、逆に丸投げで戸惑った(24.7%)」がトップに位置しました。

引用:株式会社Dots「職場カルチャーギャップ調査」

裁量の魅力は、企業側の支援体制が伴って初めて機能しますが、営業や企画などの職種では「自由にやっていい」の一言で、成果責任のみを負い行動の判断は個人任せという状況が生まれがちです。結果、育成・レビュー・意思決定の窓口が曖昧となり、経験が浅い層ほど迷いが増幅します。

ただし、理想としていた職場像を問う設問では、年代によって回答傾向が異なり、20代(新卒〜若⼿層)は「⼀⼈で抱え込まない仕組み」や「頑張りを⾒てくれる関係性」など、⼼理的安全性の確保を求める一方で、20代後半〜30代(中堅・実務主担当層)は、「改善提案の反映(39.6%)」や「評価制度の透明性(26.9%)」が上位に位置し、働く上での納得感・公正性を重視する傾向が見て取れました。

また、40代以降(ベテラン・マネジメント層)は、「⾃分の判断で進められる環境(33.3%)」や「フィードバックがある職場(35.2%)」と回答した人の割合が最も多く、裁量や経験活⽤を重視していることがわかりました。

上記調査結果より、一定の裁量を与えつつも年代や個人の希望も加味しながらフォローや支援を受けられる環境を用意しておくことが重要だと言えます。

業務目的・背景の不明確さ

また、業務目的・背景の不明確さも、職場カルチャーギャップが発生する要因の一つです。

先ほど紹介した調査では、「業務の背景が共有されず納得感が持てなかった(24.0%)」が2位に続き、背景共有の不足がストレス源になっていることが示唆されています。

本調査結果より、業務への納得感を得るには、指示の量ではなく業務目的や背景の共有が必要だと考えられます。目的・期待成果が明確になれば、より納得感を持って業務に取り組めるようになるでしょう。

文化的価値観や業務スピードの強制

「考える間もなく動け」「即答が当たり前」といった無意識の前提は、現場で“価値観のズレ”を生じさせ、不安や働きづらさを生む恐れがあります。

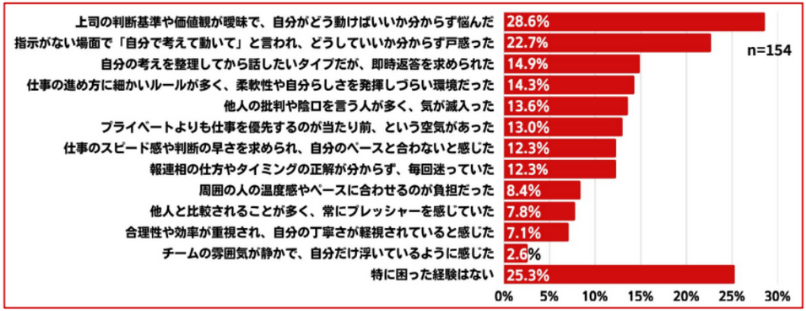

調査では、「上司の判断基準や価値観が曖昧で、⾃分がどう動けばいいか分からず悩んだ(28.6%)」、「指示がない場面で「⾃分で考えて動いて」と⾔われ、どうしていいか分からず⼾惑った(22.7%)」などの声が上位に並び、業務速度や判断基準の不一致がストレスの要因になっていることがわかります。

引用:株式会社Dots「職場カルチャーギャップ調査」

職場カルチャーや求められる業務スピードを理解しないまま入社に至る、応募者の人柄や人間性を見極めないまま採用に至るなど、相互理解が甘い点が職場カルチャーギャップを生む原因になっていると推察されます。

そのため、企業は先輩社員インタビューや職場内の様子を映した動画を採用ページ上に公開したり、カジュアル面談など働き方のリアルを伝えられる場を設けたりして、企業理解を深められる機会の提供に努めることが大切です。

また、採用時には応募者の人柄や業務への適性、組織文化へのフィット感を見極めることが重要です。

【年代別】職場カルチャーギャップを防ぐために応募者に伝えるべきこと

世代ごとに「安心して働ける条件」は異なります。若年層は育成と雰囲気、中堅は裁量と評価の納得感、ベテランは制度の透明性と文化適合が関心の中心となります。

面接では汎用的な魅力訴求に終始せず、各層が後悔しがちなポイントを先回りして開示しましょう。入社に至る前に職場カルチャーギャップを生む要因となる項目についてしっかり擦り合わせることで、ギャップの低減を図ることができます。

本章では、職場カルチャーギャップを防ぐために応募者に伝えるべきことを年代別に解説します。

20代前半(新卒〜若手層)

20代前半は育成への期待が最も強く、背景共有の不足や過剰な管理、職場の張り詰めた雰囲気に敏感です。業務の進め方や裁量の有無、上司・先輩との距離感、教育体制などへの関心が高い一方で、就業経験が浅いため何を聞くべきか分からないケースも散見されます。

そのため採用選考では、目指せるキャリアパスや教育体制などを、企業側から詳細に伝えることが大切です。また、先輩社員や配属予定先の部門の上長との面談機会を設けるのも有効です。理念や成長機会だけでなく、日常の働き方の肌感(リアル)まで見せることが早期離職の抑止につながるでしょう。

20代後半〜30代(中堅・実務主担当層)

20代後半〜30代は、任される範囲が広がるため、裁量と支援のバランス、スピード感、評価と配属の明確さへの関心が高まります。また、結婚や出産などライフステージの変化に伴い、⾃分にフィットする環境で⻑く働きたいという意向が芽生え始める年代でもあります。

職場カルチャーギャップを未然に防ぐには、入社前までに職務範囲の変動幅、裁量の範囲、評価基準、ローテーションや異動の方針を丁寧に説明することが重要です。

また、入社後に求められる成果や期待値を具体例や数値を用いて提示しておくと、着任後の迷いと不信を低減できます。

40代以降(ベテラン・マネジメント層)

40代以降は、キャリア後半を⾒据えた“納得できる条件”への関⼼が高まります。

特に、給与・昇給・評価制度、働き方の実態、上司とのかかわり方への関心が高まります。一方で経験に基づく許容度も一定持ち合わせているため、転職における職場カルチャーギャップに悩むケースは他の年代と比較して少なくなる傾向が見られます。

40代以降の応募者に対しては、成果定義と裁量範囲を丁寧に擦り合わせ、組織運営の信頼感を担保することが定着の鍵となります。

また、一定のキャリアと経験を積み上げてきた40代以降の応募者は、「上司とのかかわり⽅(27.8%)」への関心も顕著です。選考段階で配属予定先部署の上司と面談する機会を設け、マネジメントスタイルとの相性を見極めるのも良いでしょう。

【フェーズ別】職場カルチャーギャップを防ぐために見直したい設計ポイント

本章では、職場カルチャーギャップによるミスマッチを防ぐために見直したい設計ポイントを4つのフェーズ別に解説します。

採用

採用の段階では、応募者に対して、業務範囲、裁量の範囲、意思決定プロセス、上司の関与度、職場文化を多角的な視点から伝えることがポイントです。

人事担当者からだけではなく、配属予定先の上司や先輩など、現場社員に直接質問できる場を設けることで、より多角的な視点から応募者が求める情報を提供できるようになるでしょう。

また、現場社員の1日の流れ、ポジションごとに求められる成果、目指せるキャリアパスなど、入社後の働くイメージを具体的に醸成できる情報を企業側から積極的に提供することで、応募者は企業とのマッチ度を自分でも見定められるようになります。ただし、抽象的なカルチャー語りだけでは不十分であり、現状を正しく伝え、期待値を調整することが職場カルチャーギャップを防ぐことにつながります。

また、これまでの早期離職の原因となった項目を洗い出しておくことも大切です。早期離職の原因となった項目について、自社の現状を偽りなく応募者に伝えることで、職場カルチャーギャップを低減できるでしょう。

配属

配属後は、オンボーディング(※)で「なぜやるのか」を文書と口頭の両輪で伝えることを意識しましょう。また業務の目的を伝える際には、判断軸や優先順位、関係者、裁量の範囲を明確化し、合意形成を図ることが重要です。

このような取り組みにより、背景不在や放任の誤解を減らし、より納得感を持って業務を推進できるようになるでしょう。

(※)新入社員が組織に定着できるようサポートする一連のプロセスや施策

育成

育成のフェーズでは、結果だけを評価するのではなく、結果に至るまでのプロセスも評価や支援の対象に含め、孤立感や放置感の低減に努めましょう。定期的に助言やアドバイスを提供したり、相談しやすい環境を整備したりすることで、孤立を防ぎ離職リスクを低減できます。具体的には、メンター制度やペア作業の導入、OJTの実施などが有効です。

結果を求めるだけでなく、育成期間中も制度や仕組みを活用して支援し、成長をサポートすることで、職場カルチャーギャップを感じる機会を減らし、企業が求める人材へと成長を促すことができるでしょう。

対話・評価

対話や評価の段階では、違和感や価値観のズレを早期に拾える環境を整えることが大切です。

⾯談や1on1などの場では、単に仕事姿勢や結果に対する感想・評価を伝えるだけに終始せず、評価基準や期待値を擦り合わせることを意識しましょう。擦り合わせる項目としては、評価観点と配点、企業側が求める期待や成果、昇給・昇格の意思決定プロセスなどが挙げられます。評価基準や企業側が求める成果を丁寧に伝えることで、評価への不満を低減できるでしょう。

また、面談の実施だけではなく、定期的なアンケートの実施も有効です。定期的にアンケートを実施することで、文化の押しつけや孤立の兆候を早期に把握でき、離職に至る前に現状の改善や不満の払しょくに努められます。

まとめ

本記事では、営業・販売・マーケティング・コンサルティング・企画といった裁量の大きい職種に多く見られる「職場カルチャーギャップ」について、その定義と発生原因、防止策を整理しました。カルチャーギャップとは、採用時に提示される条件や理念と、現場で暗黙に運用される価値観・判断基準・スピード感との不一致により、従業員が納得感や安心感を得られない状態を指します。

原因としては「裁量と支援の不均衡」「業務目的や背景の不明確さ」「文化やスピード感の強制」が挙げられ、いずれも適切な情報共有やマネジメント設計の不足に起因します。さらに、年代ごとに求める安心条件は異なり、若手は育成や雰囲気、中堅は裁量と評価の納得感、ベテランは制度の透明性や文化適合を重視する傾向が確認されました。

職場カルチャーギャップを防ぐには、採用段階での情報開示、配属後のオンボーディング、育成支援、評価基準の透明化といったフェーズごとの取り組みが必要です。

企業が意識的に期待値を調整し、対話や制度を通じて信頼を醸成することが、早期離職防止と定着率向上の鍵になるでしょう。

コラムを書いたライター紹介

日向妃香

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

コメントはこちら