【中小企業でもできる】ひとり人事のための、早期離職を防ぐ対策と成功事例

「せっかく採用した若手社員が、数ヶ月で辞めてしまった…」そうした悩みを抱える中小企業の人事担当者は少なくありません。

早期離職が発生すると、採用コストや教育コストの損失だけでなく、部署全体の業務負荷や社員の士気低下を招きます。特に中小企業においては、1人の離職が全体に与えるインパクトは甚大。加えて、他業務と兼務しながら採用・育成を一人で担う“ひとり人事”の場合、離職による心理的・実務的負担は深刻です。

本記事ではそうした中小企業の現場に向けて、ひとり人事でも実践できる早期離職対策や、実際の成功事例も紹介します「日々の業務が忙しく対策まで手が回らない」という方こそ、ぜひご覧ください。

なぜ若手がすぐに辞めてしまうのか?数字で見る早期離職のリアルな原因

厚生労働省の調査によると、3年以内の離職率は高卒で38.4%、大卒で34.9%。つまり、3人に1人が3年以内に離職しているという現実があります。この数字は直近20年間ほぼ横ばいで推移しており、早期離職は構造的な課題となっていることがうかがえます。さらに中小企業においては、1000人以上規模の大企業と比較すると、離職率が2倍以上になるケースも珍しくありません。

早期離職は多くの企業にとって避けられないこのように課題であるからこそ、まずは若手社員がなぜ早期に辞めてしまうのか、その原因を正しく把握することが重要です。

出典:厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html

出典:厚生労働省|新規学卒者の事業所規模別離職状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html

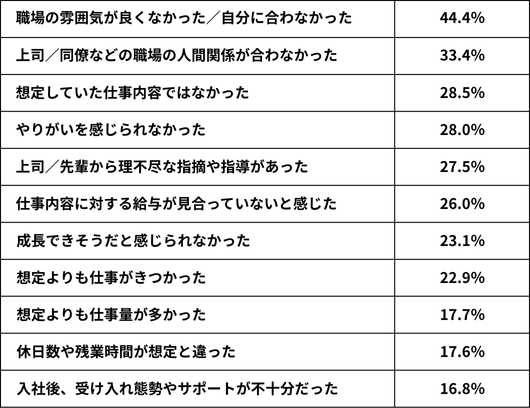

以下は早期離職の原因をランキング形式にしたデータです。

出典:マイナビキャリアリサーチLab|正社員のワークライフ・インテグレーション調査

最も割合が高かったのは「職場の雰囲気が良くなかった」で、44.4%となっています。次いで「人間関係の不一致」が33.4%、「想定していた仕事内容ではなかった」が28.5%、「やりがいが感じられなかった」が28%と続きます。

この結果から分かる通り、早期離職の主な原因はリアリティショック(入社後のギャップ)、人間関係の不一致です。さらに、労働条件や育成体制の未整備といった、安心して働ける環境が整っていないことも大きな要因となっています。特に中小企業では業務を回すことが優先され、評価制度や教育体制が未整備なケースもしばしば。そうした状況下で「誰にも相談できない」「不安を放置される」という、新入社員が孤立しやすい環境に陥り、モチベーションやエンゲージメント低下が低下し、離職に繋がってしまうのです。

明日から実践!ひとり人事でもできる早期離職を防ぐ対策

では、実際にどのような対策が有効なのでしょうか。早期離職を防ぐには、大規模な制度改革や福利厚生の充実といった、コストや人員が豊富な大企業ならではの施策を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、中小企業でも実行可能な低コスト・高効果の対策は数多く存在します。

ここでは、ひとり人事でも実践しやすい具体策をご紹介します。

【1】採用のミスマッチを減らす

早期離職を防ぐ第一歩は、そもそもミスマッチを起こさない採用設計にあります。

採用要件を明確にする

自社の文化や業務に合わない人材を採用してしまうと、入社後すぐに違和感や不満が生じ、離職リスクが高まります。例えば「コミュニケーション力が高い人」といっても相手の話を丁寧に聴ける人なのか、プレゼンテーションが得意な人なのかで人物像はまったく異なります。ポジションごとに必要なスキル・マインドを正確に言語化しましょう。

やりがいも大変さも正直に伝える

求人票や採用サイトでは、つい魅力的な部分ばかりを打ち出してしまいがちです。しかし、それだけではリアリティショックを引き起こすリスクが高まります。

そこで有効なのが、「RJP(Realistic Job Preview:現実的職務情報の事前提供)」という手法です。良い点だけでなく、大変な部分・泥臭い業務も包み隠さず伝えることで、「思っていたのと違った…」という入社後の幻滅を減らすことができます。

<具体例>

- 繁忙期は月20時間程度の残業あります

- 月末には土曜出勤が発生する可能性があります

- 部門立ち上げ中のため、専門業務以外の仕事も柔軟にお願いしています

具体的な数字も用いつつ、働き方の実態を伝えることが効果的です。このような情報は、応募者にとって誠実な企業という印象を与えることにも繋がります。また、先輩社員とのカジュアル面談や、職場紹介動画を通じて、リアルな働く環境を伝えるのも良いでしょう。

【2】オンボーディングの導入

オンボーディングとは、新入社員が職場にスムーズに馴染み、早期に戦力として活躍できるよう支援する一連のプロセスを指します。単なる初期研修ではなく、組織文化の理解や人間関係の構築を通じて、定着を促すのが目的です。

十分なフォローを受けられないまま入社直後から現場に配属されると、不安や孤独を感じてしまうケースも少なくありません。特に入社初期の体験は、その後のモチベーションやエンゲージメントに大きく影響するため、入社式や初日の研修だけで終わらせず、段階的な受け入れ体制を設計することが大切です。

オンボーディングは、「入社前」「入社後」「継続的なフォロー」の3ステップに分けて設計すると効果的です。ポイントを絞って構造化するだけでも、「ちゃんと気にかけてくれている」と新入社員が安心できる環境をつくることができます。

入社前:不安を払拭し、期待感を高める

入社前のオンボーディングは、入社への不安を和らげることや入社後の期待値を整えることが目的です。特に新卒採用では、内定から入社までに半年以上空くことも多く、他社への乗り換えリスクも少なくありません。

この期間中、企業から積極的に働きかけることで、自分は歓迎されているという安心感が生まれ、内定辞退の防止にも繋がります。

<具体的な施策例>

- 先輩社員との懇親会(社風の理解や人間関係の形成)

- 会社見学・仕事体験型インターン(働くイメージの具体化)

- 定期的な連絡や社内報の共有(繋がりの維持)

中途入社の場合も、前職の引き継ぎや有給消化などで入社までの期間が空くことがあるため、メールや資料共有、入社前オリエンテーションなどで丁寧にフォローしましょう。

また、配属部署やメンターの選定、パソコンやデスクなどの環境整備も入社初日までに完了させておくと、スムーズなスタートが切れます。

入社後:安心して馴染める土台をつくる

入社後のオンボーディングは、人間関係の構築と業務・ルールの理解を支援することが目的です。特に最初の1〜3ヶ月は、新入社員が孤立しないための受け入れ体制の構築が重要です。

<実施しやすい施策例>

- 企業理念やルールを学ぶ研修

- 部署内ランチ・交流会の開催

- 各部署・施設の見学会

- 個別OJTと短期目標の設定

- 期間限定の相談窓口設置

継続:定着と活躍を見据えたサポート

オンボーディングの効果を持続させるには、一定期間の継続フォローが欠かせません。特に中小企業では、初期フォローが終わったあとに手が回らず、そのまま放置されてしまうケースが見られます。

<実施しやすい施策例>

- 1on1ミーティングの実施(週1回〜月1回)

- メンター制度による伴走支援

- 配属後1〜3ヶ月後のフィードバック面談

- 部署を越えた同期交流会・ランチ会

また、業務に慣れてきた頃合いを見て、社内の別部署との交流を促すことで、視野の広がりや他部門との連携意識も芽生えやすくなります。

【3】定期的なコミュニケーションで関係構築

中小企業における早期離職の大きな原因には、人間関係の不安や相談できる人がいないことによる孤立感も挙げられます。特に入社1年未満の若手社員は、仕事に慣れていないだけでなく、職場内の信頼関係も構築途上なため、精神的な不安を抱えやすい傾向があります。

このような孤立を防ぐには、偶発的なフォローやたまたま声をかけるのではなく、あらかじめ定期的なコミュニケーションの仕組みを整えておくことが重要です。

継続的な対話の機会があることで、モチベーションの低下や悩みをいち早くキャッチでき、離職の芽を早期に摘むことができます。

① 1on1ミーティングの導入

定期的な1on1ミーティングの実施は効果的です。週1回〜月1回の頻度で、上司や人事が対面・オンラインを問わず短時間の面談を設けることで、「きちんと見てもらえている」という安心感が生まれます。時間は15〜30分程度でも十分。以下のように、業務と感情の両面をフォローすることがポイントです。

- 最近うまくいっていること、悩んでいること

- チーム内の関係性

- 今後の目標や希望するキャリアの方向性

特に、入社3ヶ月以内は週1回など高頻度で実施することで、小さな違和感や不安を拾い上げやすくなります。心理的安全性が担保される場を設けることで、この会社では自分の声が届くと実感し、定着に繋がります。面談前に簡単な質問項目を提示して話しやすい雰囲気を作ったり、前回からの変化など成長実感を記録するのも良いでしょう。

② 社内アンケートの実施

1on1だけでは拾いきれない本音や離職の予兆を把握するためには、定期的な社内アンケート(従業員サーベイ)の活用も有効です。紙、Googleフォーム、社内チャットボットなど形式にこだわる必要はありません。月1回などのペースで、1〜2分で回答し終えるような簡易アンケートを継続的に行いましょう。

<質問例>

- 会社のカルチャーに馴染めていると感じますか?

- 社内の人間関係に不安はありますか?

- 改善してほしい点があれば、小さなことでも教えてください。

ポイントは結果を放置しないこと。特に中小企業では、日々の忙しさから声を聞くだけで終わることも起こりがちです。「アンケートで挙がった声をもとに●●を改善します」と小さな声にもフィードバックし、改善のサイクルを回す姿勢が、エンゲージメント向上や信頼に繋がります。

部署を超えたカジュアルな繋がりづくり

縦の関係性が強くなりがちな中小企業において、同期や他部署メンバーとの横の繋がりは、心理的な支えとなる貴重な存在です。小さな承認や共感の積み重ねが、安心感の醸成に繋がります。気軽に交流できる場を設計することで、孤立感を防ぎ、風通しの良い組織文化の形成にも寄与します。

<実践しやすい施策例>

- 他部署を交えたシャッフルランチ

- 雑談中心の社内フリートークタイム

- 社内SNSやSlackなど、コミュニケーションツールの導入

- フリーアドレス制度

【4】透明性のある評価制度で納得感とやりがいを生む

中小企業で早期離職が起こる背景には、評価への不信感が潜んでいることが少なくありません。評価基準や昇給・昇格の仕組みが明文化されておらず、何をどう頑張れば報われるのかが分からないと、社員のモチベーションや成長意欲は下がってしまいます。

そこで重要なのが、「評価制度の透明性」と「フィードバックの仕組み」です。シンプルでも納得感のある評価を実現することで、人材の定着に繋がります。

評価基準の見える化

期待される行動や成果といった評価基準や評価プロセスを、社員が見える形で共有しましょう。上司の気分次第で評価が変わるのでは?という不安を与えないためには、曖昧さを排除し「何をすれば評価されるのか」を明確に伝えることが重要です。

とはいえ、複雑な評価項目にしすぎると運用が回らなくなるので、次の3軸に絞って設計するのが現実的です。

①業績評価(成果評価)

個人または部署単位で設定した目標(KPI)に対する達成度をベースに評価します。営業職であれば売上や契約件数、事務職であれば処理精度や納期順守率など、職種ごとに測定可能な成果指標を設計することがポイントです。

また、最終の達成率だけでなくプロセスも評価に含めることで、数字に表れにくい努力も評価対象にできます。数値の結果だけで評価してしまうと、頑張っても結果に繋がらない従業員の評価が低くなり、全体の業績アップは難しくなります。

②能力評価(スキル・ポテンシャル)

担当業務に必要なスキルの習得や、資格取得、改善提案などの能力や行動面、成長プロセスを評価します。成果に結びつくまで時間がかかる職種や、間接部門において有効です。この評価基準は、業務や役職によって変える必要があるため、他にもスケジュール管理力や実行力、企画力、リーダーシップなども対象となります。

ただし、仕事に活かせてこその評価になるので、実際の業務に反映できているかも総合的に評価しましょう。

③情意評価(姿勢・行動)

日々の業務に対する姿勢、チームへの貢献度、責任感、協調性など、日常的な働く姿勢を評価します。自社が重視する価値観やカルチャーに即して評価基準を明文化すると、納得感が増し、主観評価のブレも防げます。成長速度が遅くとも、会社のために頑張る人間を評価することは、未来の人材を育てることに繋がります。

【成功事例紹介】離職ゼロを実現した企業の、辞めない組織のつくり方

人間関係や育成スタンス、価値観の共有といった目に見えにくいものが、実は定着率に大きく影響しています。ここでは、業界や規模を問わず、早期離職を防いだ実例をご紹介します。

株式会社河合電器製作所(製造業)

熱技術のコンサルティングや電気ヒーターの開発を手掛ける同社では、価格競争や短納期対応に追われ、社員が疲弊してしまう状況が慢性化していました。量産型からオーダーメイド型へのビジネスモデル転換を試みたものの、従業員が前向きに働ける職場環境づくりが追いつかず「社員のアイデアが活かされない」「成長実感を持てない」といった課題を抱えていました。

そこで同社は「たくさん作らない」「海外で作らない」「人を増やさない」という3つの経営ポリシーを再構築。少数精鋭で豊かな働き方を実現するため、以下の施策を展開しました。

<実施施策>

- 社員主体のメンター制度

新入社員(メンティー)がメンターを自ら指名し、週単位での面談を実施。定期面談の内容は社長にもフィードバックされ、組織全体で新入社員の状態を把握する体制を構築しました。

- 成果よりチャレンジを評価する制度設計

成果より挑戦したことを評価する仕組みに切り替え、社員の挑戦意欲と心理的安全性を確保。立候補者は上長へ自分の取り組みを10分間プレゼンできます。 - 入社5年間のひとり暮らし支援

自立支援の一環として、若手社員が安心して生活できるよう、住宅手当などを含めた制度を整備。 - 社内改善活動のプロジェクト化

業務改善に関するテーマを社員自身が提案し、チームを組んで実行。ボトムアップ型の改善文化を醸成。

- 非日常体験を取り入れた社内イベント

社員旅行や酪農研修など、業務とは異なる場での経験を通じて、相互理解やエンゲージメントを深めました。

改革を10年スパンで見据えていた同社ですが、わずか3年で若手社員の3年以内の離職率0%を達成。この取り組みが高く評価され、2015年の厚生労働省主催「働きやすく生産性の高い企業表彰」で中小企業で唯一の最優秀賞を受賞しています。

単なる制度整備ではなく、社員一人ひとりの関係性と主体性に着目した働き方改革を実践している点が秀逸です。トップダウンではなく、社員からの提案や対話に軸を置いた仕組みは、社員のエンゲージメント向上に直結しています。また、失敗を恐れず挑戦できる評価制度や非日常の共有体験による関係性強化など、感情面・心理面に配慮した設計は、若手定着を支えるうえで非常に有効なモデルといえるでしょう。

参考:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/405996.pdf

ユーザックシステム株式会社(IT・開発)

企業の業務改善を支えるITソリューションの提供を行う同社。配属後のフォロー体制や、若手の声を経営にどう反映させるかは各社の共通課題ですが、ユーザックシステムではこれらに正面から取り組み、4年連続新卒定着率100%を達成しています。

<実施施策>

- 若手社員の意見を吸い上げる「ヤングボード制度」

若手社員による提案制度「ヤングボード制度」を導入し、業務運営や制度設計に反映する仕組みを構築。これにより、テレワーク制度やコワーキングスペース制度などが実際に制度化されています。

- メンター制度による新入社員のサポート

新卒社員には先輩社員がメンターとして伴走し、日々の不安や困りごとを気軽に相談できる環境を整備し、安心感を高めています。また、メンターは上司とも情報を共有することで、早期に問題の芽を察知し、組織として迅速に対応できる体制が構築されています。

若手社員自身が会社づくりに関与できる環境は、帰属意識とモチベーションを高め、離職防止に大きく貢献しています。また、メンター制度を取り入れることで組織的な早期対応フローに組み込んでいる点も、中小企業が取り入れやすい好事例といえるでしょう。

まとめ

人事担当者にとって、早期離職は避けて通れない課題です。しかし、その背景には、採用時のミスマッチ、配属後の孤立、評価への不満といった、構造的かつ対策可能な要因が潜んでいます。

今回ご紹介した4つの対策や、成功企業の事例に共通するのは、いずれも特別な予算や人数がなくても実施できる仕組みであるという点です。特にひとり人事体制の中小企業においては、仕組みで支えることが離職防止の鍵となります。

離職は人が辞めることではなく、辞めたくなる環境があることが根本原因。だからこそ目の前の社員に向き合い、小さな変化に気づく仕組みを積み重ねることで、職場への信頼と定着は確実に育っていくでしょう。

この記事が、明日からの組織づくりのヒントになれば幸いです。

コラムを書いたライター紹介

ウマい人事編集部

コメントはこちら