メンタルヘルス不調の実態|人事が知るべき早期発見と対策の方法

従業員のメンタルヘルス問題は、体調不良や休職だけでなく、職場の生産性低下や優秀な人材の離職につながります。

厚生労働省の調査によると、80%以上の労働者が強いストレスを抱えていることが分かっています。そのため、企業として、メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対策が求められているのです。

本記事では、人事担当者が押さえておくべきメンタルヘルス不調の概要や実態、早期発見の方法、効果的な対策を解説しています。従業員が安心して働ける環境を整えるため、ぜひ最後までご覧ください。

メンタルヘルスとは?概要を紹介

メンタルヘルスは「心の健康を保ち、健やかに過ごすための状態や考え方」を指しています。心の健康状態が良いと気持ちが安定して前向きに行動できるため、パフォーマンスが向上するメリットがあります。

一方で、ストレスが続くと自律神経のバランスが崩れ、心身にさまざまな不調が現れる場合があります。一般的な症状は次のとおりです。

- 不眠

- 頭痛

- 胃腸の不調

- 肩こりや疲労感

心の不調は目に見えづらく、自分自身でも気づかない場合があります。そのため、気づいたときには悪化しているケースも多いのです。

メンタルヘルスの不調は誰でも起こり得るものです。つらいと感じたら1人で抱え込まず、家族や友人など身近な人に相談することが大切です。また、専門機関のカウンセリングを活用するなど、早期ににケアすることで心の健康を保ちやすくなります。

メンタルヘルス不調者の実態

厚生労働省が発表した「令和5年 労働安全衛生調査」によると、過去1年間に「メンタルヘルス不調により、連続して1ヶ月以上休んだ労働者がいた事業所」の割合は10.4%でした。

一方で「メンタルヘルスによる退職者がいる事業所」の割合は6.4%でした。事業所規模が大きいほど、これらの割合が高くなる傾向があります。

参考:厚生労働省 令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の結果の概要(事業所調査)

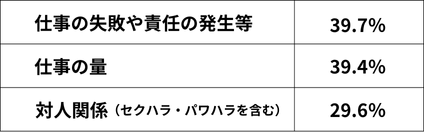

個人調査では、労働者の82.7%が「仕事や職業生活で強い不安や悩み、ストレスを感じている」と回答しました。このデータより、ほとんどの労働者が心身の負担を感じながら働き続けている事実が分かります。

主な原因は「仕事の失敗や責任の発生等」「仕事の量」「対人関係」などが挙げられます。

参考:厚生労働省 令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の結果の概要(個人調査)

メンタルヘルス不調者の早期発見方法

メンタルヘルス不調者を早期に発見することは、従業員の健康維持や職場環境の改善において非常に重要です。具体的な方法を以下で詳しく解説します。

- 労働時間をチェックする

- 行動の変化を観察する

- ストレスチェックの結果を確認する

労働時間をチェックする

長時間労働は、メンタルヘルス不調の主な原因の1つです。長時間労働や残業が常態化すると、睡眠不足や疲労によって、集中力の低下やストレスの増加を引き起こします。その結果、うつ病やバーンアウト(燃え尽き症候群)につながる可能性があります。

そのため、労働時間を定期的にチェックし、過剰な残業時間が発生している場合は早急に対応することが重要です。

具体的な施策は次のとおりです。

- 企業や従業員の意識改革

- 業務プロセスの見直しと効率化

- ITツールの活用

- 柔軟な働き方の推進

- 業務のアウトソーシング

これらの施策を組み合わせると、従業員の健康を守るだけでなく、生産性の向上や離職の防止にもつながります。

行動の変化を観察する

メンタルヘルス不調の際は、行動に変化が現れる場合があります。以下の変化に気づいたら注意しましょう。

- 感情面の変化(無気力になる、イライラしやすくなる)

- 社会的な変化(人間関係を避ける、孤立する、趣味を楽しめなくなる)

- 身体的な変化(睡眠不足、食欲不振・過食、頭痛、胃痛など)

- 仕事への影響(遅刻や欠勤の増加、ミスの頻発、集中力の低下)

これらの変化が見られた場合、相手の状況を尊重しつつ話を聞き、無理のない範囲でサポートを提案しましょう。「最近どう?」と声をかけるだけでも、悩みを打ち明けやすくなる可能性があります。

必要に応じて産業医面談やカウンセリング、相談窓口を紹介するとメンタルヘルス不調が早期に発見できるでしょう。

ストレスチェックの結果を確認する

ストレスチェックは、従業員のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調の予防や職場環境の改善につなげるためのツールです。50人未満の事業所には実施義務はありませんが、職場環境の改善に役立つため、積極的に導入するとよいでしょう。

ストレスチェックの結果から高ストレス者を特定し、本人にフィードバックします。本人が希望した場合は、産業医やカウンセラーとの面談を実施しましょう。必要に応じて業務負担の軽減や異動を検討し、メンタルヘルス不調の早期解決に取り組みます。

個人だけでなく集団分析も行い、職場全体のストレス要因を把握するのも大切です。特定の部署で長時間労働が常態化していないか、上司のマネジメントに問題がないかなどを確認しましょう。分析結果を活用すると、メンタルヘルス不調者の早期発見や、働きやすい環境づくりにつながります。

職場のメンタルヘルス対策

職場におけるメンタルヘルス対策は、従業員の健康を守るだけでなく、離職率の低下や業務効率の向上にもつながるため、企業にとって不可欠な取り組みです。本章では、以下の3つの取り組みを紹介します。

- 社内研修を実施する

- プライバシーに配慮した場所で面談を行う

- 産業医や専門家と連携する

社内研修を実施する

近年、メンタルヘルス不調による休職や離職が増加しており、職場の生産性にも大きな影響を与えています。そのため、従業員一人ひとりがメンタルヘルスの知識を身につけ、職場全体で支え合う環境を整えることが大切です。そのために、社内研修を積極的に実施しましょう。

研修内容や形式の一例は次のとおりです。

【内容】

- ストレスの兆候を早期に見極める方法

- セルフケア

- カウンセリングサービスの活用方法

- 管理職向け研修(部下のマネジメントやストレスチェック結果の分析報告会など)

【形式】

- 対面(グループワークやディスカッション)

- オンライン

- e-ラーニング

社内研修を定期的に実施すると「メンタルヘルス不調は特別なことではない」という意識が職場全体に広がり、相談しやすい環境が生まれるでしょう。

プライバシーに配慮した場所で面談を行う

メンタルヘルスの悩みはデリケートなため、相談すること自体に不安を感じる従業員は多くいます。そのため、他者に聞かれる心配のない静かな環境で面談を行いましょう。

面談の際は相手の話を否定せず、共感しながら聞くように心がけます。これはカウンセリングでも重視されるスキルであり、信頼関係を築くための大切なポイントです。

産業医や専門家と連携する

メンタルヘルスの不調は、早期発見と早期対応が重要です。しかし、企業だけで適切な対応を行うのは難しいのではないでしょうか。

産業医や専門家と連携すると、より効果的にサポートできるため、従業員の健康を守りつつ、企業の安定経営にもつながります。外部の専門家を積極的に活用し、社内のメンタルヘルス対策を強化しましょう。

人事担当者が行う休職者や復職者へのフォロー

人事担当者が休職者や復職者を適切にフォローすると、スムーズに職場復帰できる環境が整います。人事担当者が行うべき具体的な方法を以下で解説します。

- 定期的な状況確認や産業医面談を行う

- 各種手続きをサポートする

- 復職プランを作成する

- 復職先の部署と人事担当とで受入前に調整する

- 復職後に定期的な面談や業務調整を行う

- 復職先部署の上司と定期的に情報共有する

定期的な状況確認や産業医面談を行う

休職中は会社とのつながりが薄れて復職への不安を感じやすくなるため、定期的に状況確認を行います。これによって従業員が孤立感を抱かず、安心して治療に専念できます。

産業医面談のタイミングは月に1回程度が一般的ですが、休職者の負担にならないよう柔軟に対応しましょう。

各種手続きをサポートする

休職中は給与が支給されないケースが多いため、傷病手当金や休職手当、社会保険の支払について丁寧にサポートします。

【傷病手当金】

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険から支給される手当です。最大1年6ヶ月間、給与の約2/3が支給されます。

参考:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

【休職手当(企業の規程による)】

休職手当は企業が独自に定める制度のため、法律で義務付けられているものではありません。そのため、支給の有無や条件は就業規則等を確認しましょう。

【社会保険の支払】

休職中も社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の支払が必要です。ただし、休職中は社会保険の費用が給与天引きできない場合が多いため、会社のルールに従って手続きしましょう。会社が立て替えて納付し、従業員へ後日請求するのが一般的です。

参考:企業法務弁護士ナビ 休職している従業員の社会保険料の支払義務はある?立替えた場合の請求方法

復職準備を進める

復職直後は、業務負担や職場の環境変化が大きなストレスとなる場合があります。そのため、適切な準備を行い、復職者が無理なく業務や職場に適応できるようサポートすることが大切です。主に以下のステップで進めましょう。

- 復職希望の意思を休職者に確認する

- 診断書の提出を依頼する(復職可能か判断する)

- 産業医面談で最終的な復職の可否を判断する

- 復職先部署や業務内容を復職者と相談する

- 復職日と勤務形態を決定する

フルタイムでの復職が難しい場合は、短時間勤務からスタートし、段階的に慣れる方法を検討するのもよいでしょう。

復職先の部署と人事担当とで受入前に調整する

復職後の業務内容や責任範囲を復職先部署の上司と相談し、無理なく業務を再開できるよう調整します。

また、同じ部署のメンバーにも協力してもらえるように依頼すると、復職者が不安を感じることなくスムーズに職場へ適応できるでしょう。

復職後に定期的な面談や業務調整を行う

復職後は定期的に面談を実施して、健康状態を確認します。また、復職前に決定した業務内容や勤務形態に認識のズレがないか、無理なく職務を遂行できているかもチェックしましょう。

復職者が安心して働ける環境を維持しつつ、適切にサポートすると再休職のリスクを防げます。その結果、個々のパフォーマンスが安定し、長期的な定着が期待できるでしょう。一人ひとりの状況に寄り添いながら柔軟に対応すると、組織全体の成長にもつながります。

復職先部署の上司と定期的に情報共有する

復職後は「業務についていけるか」「職場で受け入れてもらえるだろうか」と復職者が不安を抱くケースが多くあります。そのため、上司の適切なフォローも大切です。定期的に情報共有を行い、復職者の状況を把握しましょう。

まとめ

人事担当者が押さえておくべきメンタルヘルス不調の概要や実態、早期発見の方法、効果的な対策について解説しました。

メンタルヘルスの問題は、従業員だけでなく企業にとっても深刻な課題です。適切に対応しなければ、従業員の体調不良にとどまらず、生産性の低下や離職率の増加を招くリスクがあります。

労働時間の管理やストレスチェック、専門家との連携などの取り組みを継続すると、従業員の健康を守るだけでなく、生産性の向上や人材の定着につながります。健康的な職場づくりを目指しつつ、従業員のメンタルヘルスを守る取り組みを積極的に実践していきましょう。

コラムを書いたライター紹介

藤代真悠子

コメントはこちら