【人事担当者向け】2025年下半期業界別転職市場・中途採用動向解説

2025年下半期の転職市場は、単なる欠員補充ではなく、中長期的な組織戦略に基づいた採用活動が一層活発化すると見込まれます。企業は事業ポートフォリオの多様化や将来のマネジメント層の確保を視野に入れ、異業界出身者の積極的な受け入れや高度な専門性を持つ即戦力の獲得に注力しています。

同時に、エンゲージメント向上施策や柔軟な働き方の整備など、採用後の定着率を高める取り組みも強化されつつあります。

本記事では、2025年下半期の中途採用動向を解説するほか、主要業界別の傾向についても整理し、人事担当者が押さえておくべきポイントをお伝えします。

2025年下半期中途採用動向

本章では、2025年下半期の中途採用動向について、下記4つの観点から解説します。

- 異業界からの応募者を積極的に採用する動きが顕著に

- 数年先の事業展開を見据えた戦略的な採用活動が主流に

- 社員のエンゲージメント向上に注力する企業が増加

- SDGs・SRI・サステナビリティ・CSRをキーワードとする求人が増加

異業界からの応募者を積極的に採用する動きが顕著に

モノやサービスのコモディティ化、金利・為替・地政学の変動、生成AIの普及などを背景に、既存事業だけに依存する経営では、企業の持続的な成長を実現することは困難になりつつあります。

そのような社会的背景もあり、2025年下半期における企業の採用活動は、単なる欠員補充ではなく、3~5年先の収益源の再構築を前提とした採用が主流になると考えられます。

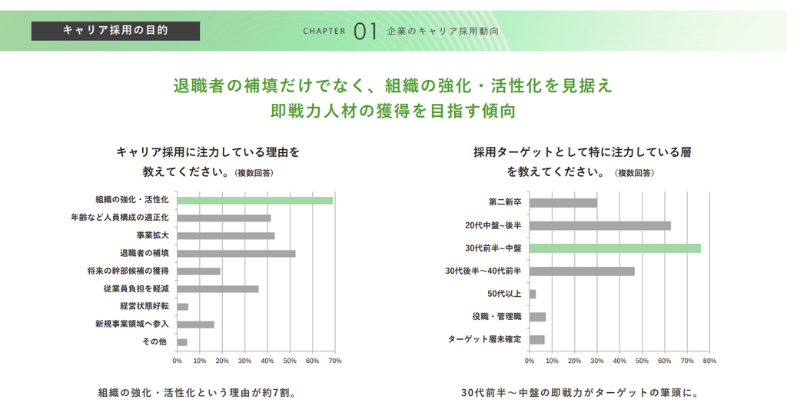

ワークス・ジャパンが実施した「キャリア採用活動の動向調査」では、キャリア採用実施の目的を問う設問において、「組織の強化・活性化」を挙げる企業が7割近くを占めました。本結果から、多くの企業が戦略的な採用活動に取り組んでいる様子がうかがえ、その一環として異業界からの応募者を積極的に受け入れていることがわかります。

特に、「金融×不動産」「製造×デジタル」「流通×サステナビリティ」のように、既存の事業領域を越境できる即戦力人材への需要が顕著です。

ただし、異業界から新しい人材を迎えるには、選考段階で業界独自の文化や働き方についての理解を促しておく必要があります。また、入社後のオンボーディングでも、業界特有の規制や商習慣を短期でキャッチアップできたり、社内のメンバーや働き方に馴染めたりするよう、現場だけではなく人事部門から働きかけることも大切です。

数年先の事業展開を見据えた戦略的な採用活動が主流に

多くの企業では、採用目的が欠員補充から組織の強化・活性化へとシフトしています。特に、2025年下半期は事業強化を図る企業が増えるため、採用活動でも採用KPIの再設計が必要になるでしょう。

なお、団塊ジュニアの大量退職に伴う管理職・専門職の空洞化が続く企業もあるかと 予想されますが、年齢や社歴の置き換えを目的化すると、ミスマッチの増加が懸念されます。むしろ中長期の事業計画に紐づく採用ターゲットを設定し、数年先の事業展開を見据えた人材の獲得に取り組む姿勢を意識しましょう。

このように、今後はより一層、人的資本経営を前提とした採用活動が主流になると考えられます。企業は、経営戦略と人材戦略の両輪で採用活動を推進できる採用計画の立案・実行に努めましょう。

社員のエンゲージメント向上に注力する企業が増加

採用競争が激しさを増す昨今において強固な組織を作るには、離職抑制に対する取り組みも不可欠です。

特に近年は、情緒的な満足度に寄与する施策だけではなく、成果創出を継続的に可能にする新たな働き方の制度や仕組みを導入する企業が増えつつあります。

たとえば、フルフレックスや時短勤務の導入に加え、転勤・単身赴任の有無を事前選択できるキャリアコースの設置などは、社員の中長期的なキャリア形成を支援します。

一時金やベースアップなどの金銭的施策は即効性がある一方、中長期的なキャリア形成には不向きです。社員が長く定着し活躍するには、評価基準の透明性、積極的な育成機会の提供、社内公募や社内副業などの選択肢の拡充が有効です。

自社が定める中長期的な事業戦略を実現するためにも、採用だけではなく既存社員の離職防止にも注力しましょう。

SDGs・SRI・サステナビリティ・CSRをキーワードとする求人が増加

2025年下半期は、SDGs・SRI・サステナビリティ・CSRをテーマにした求人が増加すると予測されます。

その背景には、世界的に非財務情報開示の義務化が進み、企業は環境負荷削減や社会的責任の実践を具体的な施策に落とし込む必要性が高まっている点が挙げられます。これに伴い、サステナビリティ経営を推進できる人材を採用し、自社の中長期的な成長やブランド価値向上に直結させたいという動きが加速しています。

また、投資家の関心がESG投資やインパクト投資へとシフトしていることも一因だと考えられます。特にSRIの分野では、資本市場での資金調達力を強化するため、ESG対応を担える専門職の確保が不可欠となりつつあります。さらに、消費者や取引先からの持続可能性への要求が強まる中で、サプライチェーン全体を管理できる人材や、脱炭素・再生可能エネルギー分野に精通した人材へのニーズが急増しています。

人事担当者は、従来の職務経験に加えて、ESG開示、GHG排出量算定、カーボンプライシングやサステナブル調達の実務経験などを要件として明確化することが求められます。今後は、CSRを単なる社会貢献活動として捉えるのではなく、収益モデルや投資評価に直結する経営テーマと位置付け、採用計画を設計していくことが競争力強化につながるでしょう。

業界別転職市場動向

続いて、9つの業界別に2025年下半期における転職市場動向を解説します。

金融業界

金融業界の採用意欲は底堅く、特に投資銀行、ストラクチャードファイナンス、不動産ファイナンス、M&A関連は2025年下半期も人材獲得競争が続く見込みです。金利環境の変化で収益機会が広がる一方、市況変動の影響を受けやすい領域もあるため、採用は計画通り進めつつも、適宜要件を軌道修正するなど柔軟な対応を意識しましょう。人事制度面では、評価基準の整備や地域限定勤務の昇進制限の緩和など、定着に直結する制度を整備する企業が目立ちます。

なお、採用活動では新規事業開発やCVCの意思決定の速さ、AI・データ活用の投資規模を明確に打ち出すと、即戦力層の反応率向上が期待できます。外部環境の不確実性に備え、内定から入社までの期間短縮や入社後のアサイン透明性の高さが、下半期の成否を分けるでしょう。

自動車業界

自動車業界では、CASEの進展とGX投資の本格化により、事業企画・新規事業、組み込み、ソフトウェア、通信、クラウドなどの領域で採用が活発化しています。

特にEVやソフトウェア定義自動車の開発では、機能安全、サイバーセキュリティ、量産移行の知見を評価軸に組み込み、技術深度だけでなくサプライヤー・OEM・海外拠点といった多社連携の履歴を定量情報で確認するとミスマッチを低減できるでしょう。

異業界からの越境採用は各社ともに引き続き旺盛であり、IT、通信、半導体、プラットフォーマー出身の候補者に対しては、ジョブディスクリプションを提示し、期待成果と役割範囲を具体化することで、選考の歩留まりを高められることもあります。

また、海外案件が多い企業では、就労条件の柔軟化や家族帯同支援の制度設計も訴求材料になり、採用と定着の双方に効果が期待できます。

製造業界

製造業界では、内製化の加速に伴い、IT系エンジニアの採用需要が高水準で推移しています。加えて機械・電気系のコア技術者の需給のひっ迫も続きます。

下半期は、即戦力採用から、第二新卒やポテンシャル層へと採用対象を広げる動きが加速すると予想されます。

要件定義を提示する際は「特定装置の経験〇年以上」ではなく「生産能力のボトルネックを特定し、歩留まりや稼働率の改善をやり切った」など、成果起点の記述へ切り替えると対象が拡張するでしょう。

また、社員流出による組織の弱体化を防ぐには、属人化しやすいノウハウを全社で共有・標準化できるよう、業務プロセスの見直しや研修の体系化を図ることが有効です。

IT・Web業界

IT・Web業界では、生成AIやデータ分析、セキュリティ領域における需要の高まりが顕著です。また、開発エンジニアに加え、プロダクトマネージャーやデジタルマーケティング職といった企画・運営系のポジションの採用を強化する企業も見られます。

ただし、採用基準はこれまで以上に厳しくなり、単に技術スキルがあるだけでなく、プロジェクトでどのような成果を出したか、チームやサービスにどのような価値をもたらしたかを具体的に示せる人材が評価されやすくなります。そのため、人事担当者は求人票の記載も「経験年数」だけでなく「改善した指標」「導入した技術」といった実績ベースへと改めるとよいでしょう。

また、働き方改革の流れを受け、残業削減やリモートワークの柔軟性を整えた企業は採用競争で有利になると考えられます。加えて、短期間で戦力化できるよう、オンボーディング研修やキャリア支援制度を用意する企業が選ばれやすくなるでしょう。

コンサルティング業界

コンサルティング業界の各企業の採用意欲は、引き続き高い水準を維持する見込みです。特に戦略コンサルティングやIT、業務改革の分野は活況ですが、以前に比べて各社のマネージャー以上やシニアクラスへの要求水準がより高くなると推察されます。

背景として、企業側が「自社でできること」を増やしているため、単なる構想づくりだけでは価値を示しにくくなっているからです。

そのため、データやAI、ERPなどのシステム導入を業務や人事制度と結びつけ、実際に現場で根付かせた経験を持つ人材が、多くの企業で強く求められるようになると考えられます。

企業としては、候補者が入社後どのプロジェクトに関わるのか、キャリアアップの道筋を明確に示すことが有効です。また、プロジェクト待機中にも学習や社内業務が評価される仕組みを整えることで、離職防止につながります。つまり、下半期は「やり切る力を持つシニアクラスの確保」と「安心して働き続けられる環境整備」が採用の成否を分けるでしょう。

エネルギー業界

エネルギー業界は、再生可能エネルギーや電力トレーディング、蓄電、水素・アンモニア発電、CCUS(二酸化炭素の回収・貯留)など、多様な新規領域での事業拡大が続きます。採用でも、こうした成長分野を担える人材の確保を急務とする企業が目立ち、採用競争が激化しています。特に、土木・電気の知識とプロジェクトマネジメント経験を併せ持つ人材は希少です。このような人材を惹きつけるには、採用段階で「入社後の育成計画」や「評価・昇進のスピード」を具体的に提示し、キャリアパスの見通しを明確に伝えることが効果的です。

また、商社・金融・データ分析企業など異業界からの転職者もターゲットになり得ます。越境採用を行う場合には、既存スキルをどのようにエネルギー事業に活かせるかを分かりやすく示すことが選考の歩留まり改善につながります。

さらに、現場滞在や転居を伴う案件が多い業界のため、勤務地や生活環境に関する負担を軽減する制度整備も欠かせません。具体的には、赴任手当や安全対策、家族へのサポートなどを明示することで、入社後の定着率を高められるでしょう。

医療・医薬・バイオ業界

医療・医薬・バイオ業界は、引き続き採用ニーズが高い状況が続く見込みです。製薬会社や医療機器メーカーに加え、CSO(医薬品販売支援)やヘルスケアプラットフォームでも求人が増えており、職種の幅は広がっています。

また、DXの進展も採用動向に影響しています。営業職では、従来の訪問営業に加えてデータに基づく活動設計が標準化しつつあり、電子カルテの導入支援やデジタル活用に対応できる人材が求められます。そのため、人材要件の定義は「業界経験の有無」に限定せず、規制への理解、データ活用力、臨床・市販後データの運用スキルなどを重視すると、より適した候補者を見極めやすくなるでしょう。

さらに、研究開発分野では、外資・内資ともに投資が回復傾向にあり、特にベンチャー企業の事業開発ポジションは資金調達の拡大と連動して求人の増加が見込まれます。

以上を踏まえ、柔軟な働き方の整備と未経験者育成まで含めた採用設計が、下半期の人材確保に直結するといえるでしょう。

建設・不動産業界

建設・不動産業界は、資材・人件費の上昇により、採用コストが厳しくなることが予想されます。そのため、採用は「数」よりも「質」を重視することを意識しましょう。

募集の際は、施工管理・設備・設計・開発・アセット運用に加え、BIM/CIM、施工ロボット、ドローン活用など現場DXを実装まで導いた経歴を明確化できる要件の設定がポイントです。また、選考では資格の有無だけでなく、工程遅延率の改善、安全指標の向上、歩留まりや品質不良率の低減、原価の圧縮など、KPIをどのように改善したかを定量面から確認することが有効です。

建設・不動産業界は、働き方改革により残業抑制が進んでいます。収入面の不安に配慮した手当設計や評価基準の見直し、転勤・長期出張への個別配慮を制度として提示できるかが、内定承諾と定着を左右することもあります。そのため、必要に応じて内部制度の見直し・改善にも取り組みましょう。

流通・外食・サービス業界

流通・外食・サービス業界は、インバウンド回復とEC拡大、リユース市場の好調を背景に、店舗運営からSCM、デジタル、マーケティング、設備保全まで幅広い領域で採用が活発化しています。募集要件は「経験年数」ではなく、来店数・購買率・客単価・在庫回転・欠品率・配送コストなど現場KPIに対する改善実績を中心に問うことにより、異業界からの転職者でも即戦力になり得る人材を見極めやすくなるでしょう。

制度面では、ベースアップや賞与の増額、男性育休の推進、全国転勤型と地域限定型の選択制など、働き方の選択肢の豊富さやワークライフバランスの充実を図れる制度を具体的に提示することが承諾率に直結します。

欠員補充に依存せず、採用と教育、配置転換、外部パートナー活用を一体で運用するとともに、離職防止策を同時に推進することが下半期の採用活動の成果に直結するでしょう。

まとめ

2025年下半期は、欠員補充からの脱却、越境採用の拡大、エンゲージメントの向上施策の実施、そしてサステナビリティを収益化に結びつける人材戦略への転換が共通テーマになります。業界別には、金融・IT・コンサル・エネルギー・医薬・建設・流通など多くの領域で堅調な需要推移が見込まれ、企業の採用競争は一層激化すると考えられます。

そのため、単に目の前の採用成功に注力するのではなく、入社後の活躍や定着までを視野に入れた戦略的かつ一貫した取り組みが必須になるでしょう。

以上を踏まえ、2025年下半期における採用活動では、次の5つのポイントを意識することが大切です。

- 事業計画に直結する採用KPIの再設計

- 募集要件の成果ベース化と評価軸の可視化

- オンボーディングの整備

- 柔軟で透明性の高い就業条件の提示

- サステナブル経営を推進するための、非財務と財務を統合した人事運用

上記の施策に取り組むことで、採用・育成・定着の循環を強化でき、自社の組織力・採用力を高められる体制が整うでしょう。

コラムを書いたライター紹介

日向妃香

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

コメントはこちら