【中小企業必見】新卒採用と第二新卒採用の違いを比較!メリット・デメリット、成功のコツを解説【実務に活かせる採用戦略】

新卒採用と第二新卒採用は、求める人材や採用戦略によって適した方法が異なります。特にリソースが限られる中小企業やひとり人事にとっては、どちらに注力すべきかを見極めることが採用成功の分かれ目になります。

本記事では、新卒採用と第二新卒採用の違いやそれぞれのメリット・デメリット、採用成功の実践的なポイントまで、詳しく紹介します。

新卒採用と第二新卒採用の違いとは?【基本整理】

新卒採用と第二新卒採用はいずれも若手人材がターゲットですが、対象、採用時期、教育コストなどに大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解することで、自社の採用戦略にどちらが有効かを判断しやすくなります。

対象・社会人経験の違い

新卒採用

その年に大学・短大・専門学校を卒業見込みで、社会人経験が一度もない学生が対象です。社会人としての業務経験やスキルがまだ身についていない状態であるため、学習意欲、基礎力、カルチャーフィットなど、ポテンシャルや人柄重視で採用が行われる傾向があります。

第二新卒採用

卒業後、1〜3年程度の社会人経験を持つ若手が対象です。キャリアは浅めですが、基本的なビジネスマナーは習得済みであり、早期戦力化が見込まれます。教育コストが比較的低く、柔軟性のある若手を採用したい中小企業に適しています。

また、既卒とは卒業後に社会人経験が一度もない人を指します。明確に定義されてはいませんが、一般的に卒業後3年以内とされています。近年では既卒でも就業経験がなければ新卒枠を認める企業も増えています。

採用時期・選考フローの違い

新卒採用

同時期の一括採用が主流で、エントリー解禁が3月、面接解禁は6月など、全国的にスケジュールが統一されています。就職活動が集中的に行われるため、母集団は比較的大きい一方、他社との競争が激しくなります。優秀な学生を確保するためには、迅速かつ効果的な選考を設計することが不可欠です。

第二新卒採用

通年採用が可能で、中途採用と同様のフローで運用できます。転職活動が活発になるのは、概ね1~3月、7~9月とされています。欠員補充や新規事業の立ち上げによる増員など、タイミングを問わず採用できるため、中小企業にとって柔軟性が高い手段といえるでしょう。

求人媒体、ダイレクトリクルーティング、紹介会社、リファラル採用など多様なチャネルを組み合わせ、機動的な採用が可能です。

採用コストの違い

新卒採用と第二新卒採用の採用コストには、単に選考にかかる費用だけでなく、企業の長期的なリソースや育成コストにも大きく影響を与えます。

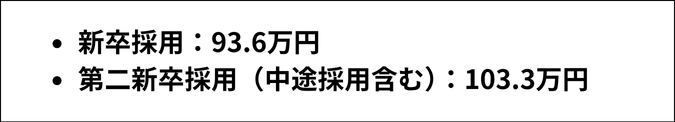

一人当たりの平均採用コストは以下の通りです。

出典:株式会社リクルート|就職みらい研究所「就職白書2020」

一人当たりの採用コストは、第二新卒採用の方が新卒採用よりもやや高い傾向です。2018年度の調査と比較して一人当たりの採用コストは上昇しており、少子高齢化による労働力人口の減少や企業間の人材獲得競争の激化が主な理由です。

なお、採用コストは求人広告掲載費、人材紹介利用費、制作費、イベント費などの外部コストと、人事担当者の人件費、応募者対応費(内定者交流会など)である内部コストの2種類に分けられます。一人当たりの採用コストは「外部コスト+内部コスト÷採用人数」で算出されます。

具体的にどのようなコストがかかるのかを見ていきましょう。

新卒採用

採用に関わる人員投資、広告費用

学生の就職活動のスケジュールに合わせるため、選考が長期間にわたります。インターンシップや合同企業説明会といった採用広報に必要な費用も多いため、全体的に高コストになる傾向があります。選考プロセスが多くなり、採用までに時間がかかるため、人事・採用担当者の業務負担も増えがちです。

長期育成型によるコスト増

社会人経験がない学生を対象とするため、ビジネスマナーから業務基礎までの初期研修、配属後のOJT、1on1面談・メンター制度など、入社後の研修や教育プログラムが必要です。

第二新卒採用

利用する採用サービスによって変動

中途採用と同様に通年採用が可能なため、入社までの時間や採用工数が新卒よりも比較的少なく済む場合があります。また、求人広告、ダイレクトリクルーティング、人材紹介サービスなどさまざまな採用手法が活用でき、サービスごとに費用相場が異なります。自社に適したサービスを見極めることで、コストを抑えることが可能です。

入社後の基礎知識は不要なケースも

短期間ではあるものの社会人経験を有しており、基本的なビジネスマナーや業務スキルを学んでいるため、新卒のような教育負担は比較的少なくすみます。

新卒採用よりもコストが高い理由としては、求人広告費や人材紹介会社への手数料が高くなることが挙げられます。

給与の違い

新卒の給与

企業の規模や勤務する地域、学歴などによって多少異なりますが、職種を問わず一律で設定されることが一般的です。これは新卒が社会人としての業務経験やスキルがまだ身についていない状態であるため、ポテンシャルを重視して採用されることに起因します。

第二新卒の給与

第二新卒の給与の決定においては、主に以下の2つのケースが考えられます。

新卒扱いで採用される場合

近年、第二新卒者を新卒として採用する企業も増えてきています。企業は第二新卒を新卒と同じく将来の成長を期待して採用する側面が強いため、給与額も新卒と同様に一律の初任給を設定する場合があります。

中途採用基準で給与が決定される場合

第二新卒は一定の社会人経験があるため、給与決定において中途採用と同様の基準が適用されることもあります。給与額は市場や転職市場の動向、保有スキルや経験に基づいて決まります。また、前職での業務内容やスキルが採用企業にとって有益と評価される場合、給与額が新卒より高くなるケースもあります。業種や職種によっては、第二新卒の給与が新卒を上回ることもあります。

このように、新卒の給与は未経験者として画一的な初任給であるのに対し、第二新卒の給与は、企業が新卒として扱うか、あるいは経験やスキルを評価して中途採用の基準で給与を決定するかどうかで異なります。

新卒を採用するメリット・デメリット

新卒採用は、企業が将来を担う若手人材を長期的に育成できる点が最大の特徴です。一方で、教育コストや即戦力不足、採用にかかる工数の多さなど、中小企業では負担が大きくなるケースもあります。ここでは、新卒採用のメリットとデメリットを整理し、実務での活用ポイントも解説します。

新卒採用のメリット

長期的な人材育成と企業文化の浸透

自社の中核を担う将来の幹部候補を育成できます。社会人経験がなく柔軟性に富むため、会社独自の価値観やカルチャーに染まりやすいことも特徴です。風土に合った人材を育てることは、組織文化の維持・発展に寄与し、持続的な経営基盤の構築に繋がります。

組織の若返りと活性化

若い社員が加わることで、社内の活性化が期待できます。他企業の慣習や固定概念に縛られないフレッシュな視点は、組織改革や革新を後押しします。既存社員にも良い刺激となり、職場全体の士気向上に繋がるでしょう。また、組織内での新陳代謝が促進されるため、労働力不足の解消にも寄与します。

既存社員のマネジメント力の向上

中堅・若手社員に育成機会が生まれ、組織全体のマネジメント力が底上げされるという副次的なメリットがあります。OJTやメンター制度を通じて、指導スキル、コミュニケーション力の向上が期待でき、将来のリーダー候補の育成にも繋がります。

採用活動を通じた企業ブランディングの向上

採用広報やインターンシップ、学校訪問などを通じて学生との接点が増えることで、企業の認知や好感度が高まります。SNSやオウンドメディアを活用すると、採用活動自体がブランディング施策として機能します。

新卒採用のデメリット

育成コストと業務負担

社会人経験がないため、教育やサポートに多くの時間とコストを要します。特に中小企業においては社員一人ひとりが担う役割が大きく、習熟するまで周囲の社員への負担に繋がります。日常業務と両立できるよう、事前に育成計画をしっかりたてておく必要があります。

採用活動にかかる工数や費用も増えるため、全体的に高コストとなる傾向があります。

採用競争が激しい

26卒・27卒の就活生は大手志向が強く、企業選びのポイントで「安定している」ことを重視する傾向にあります。特に知名度の低い中小企業はエントリー数の確保自体が難しいため、早期からの母集団形成が必要です。

採用ミスマッチのリスク

新卒採用はスキルセットより人柄やポテンシャルを重視して採用されるため、人材を見極める難易度が高くなります。結果的に、入社後のリアリティショックの原因に繋がる可能性があります。ミスマッチを減らすためには、あらかじめ自社の採用基準を明確にしておくことが必要です。

関連記事:【中小企業でもできる】ひとり人事のための、早期離職を防ぐ対策と成功事例

第二新卒を採用するメリット・デメリット

第二新卒採用は社会人経験を持ちながら、若く柔軟性の高い人材を採用できるため、中小企業にとっては大きなチャンスとなり得ます。しかし一方で、入社理由やキャリア観によってはリスクも存在します。ここでは、第二新卒採用の特徴をメリットとデメリットの両面から整理していきます。

第二新卒採用のメリット

教育コストの削減

第二新卒はすでに社会人経験を経ているため、ビジネスマナーや基本的な業務スキルが備わっており、入社後の教育コストを抑えられるのが大きなメリットです。中小企業やひとり人事にとって、教育リソースの不足を補える点は特に魅力的といえます。

企業カルチャーへの順応性が高い

前職での業務スタイルや企業文化に染まりきっていないため、中途採用者と比較して自社の文化にスムーズに適応しやすく、成長スピードが速い人材層です。新卒採用と同様に、将来的なコア人材としての活躍も期待できるでしょう。

明確な仕事への意欲

前職の経験を通じて仕事に対する意識や熱意が明確であり、やりたい仕事を積極的に探すという姿勢が強い傾向にあります。モチベーションが高く、成長志向の強い人材を確保できる可能性を秘めています。

採用のタイミングが柔軟

新卒採用は基本的に一括採用であり、就活市場のスケジュールに依存します。第二新卒採用は通年で募集できるため、「必要なタイミングで採用したい」という中小企業の即応ニーズに適しています。採用計画が流動的な企業ほど、第二新卒を活用するメリットが大きいといえるでしょう。

第二新卒採用のデメリット

即戦力の期待には限界がある

第二新卒は社会人経験があるとはいえ、在籍期間が1~3年程度と短いケースがほとんどです。前職の教育体制や勤務期間によって習熟度合いが異なるため、初期教育がまったく不要というわけではありません。自社が期待するような即戦力になるまでには、一定の時間と教育が必要ということを、念頭においておきましょう。

早期離職の再発リスク

第二新卒は短期間で転職した経験を持つ人材です。その背景には、「キャリア形成」「環境の不一致」「人間関係」などさまざま。ここを深掘りせず採用すると、同じ理由で再び早期離職に繋がるリスクがあります。面接や適性検査では、転職理由と次の職場に求める条件などを丁寧に確認し、採用のミスマッチを減らす工夫が重要です。

母集団形成が難しい

新卒採用のように大量の応募者を集めることは難しく、そもそも母集団が小さいという特徴があります。人気のある企業に人材が集中する傾向があるため、中小企業は応募を集めるために採用広報や求人票の工夫が欠かせません。

要チェック!中小企業ならではの新卒採用・第二新卒採用の落とし穴

新卒採用は長期的な戦力育成、第二新卒採用は即戦力性と柔軟性を兼ね備えた若手人材を確保できる手法ですが、中小企業ではこれらの特性を活かすための体制や仕組みが十分に整わない場合も少なくありません。準備不足のまま募集を進めると、コストや工数が膨らむだけでなく、採用失敗や早期離職のリスクも高まります。募集を開始する前に、以下の落とし穴と改善ポイントを押さえておきましょう。

採用ターゲットが曖昧

「若手を採用すればなんとかなる」と採用要件を具体化せずに募集を開始すると、入社後のミスマッチが起きやすくなります。特に小規模組織では、一人の役割が広いため、必要なスキルや経験、志向性など、ターゲットを明確に定義することが不可欠です。

受け入れ体制が不十分

新卒・第二新卒ともに育成前提で採用されますが、中小企業では研修制度が整っていないことも少なくありません。基礎教育が不十分なまま現場に配属すると、若手社員は孤立感や不安を抱きやすく、リアリティショックを受けて早期離職につながる可能性があります。

オンボーディングの導入や現場の理解、教育担当との連携など、受け入れ体制をあらかじめ整えておくことが重要です。

待遇、キャリアパスが不透明

給与、昇給、評価の仕組みを明示できないまま採用すると、求職者は「この会社では将来が描けない」と不安を抱きます。特に新卒層は大手企業と比較されやすく、処遇の曖昧さが定着率低下の要因になります。また、新卒と中途の間に位置する第二新卒は、給与や等級の設計で迷いやすい層です。新卒と同じ待遇では不満を持たれ、中途と同等ではコスト過多になる場合があります。総じて待遇やキャリア設計の曖昧さは離職リスクを高めるため、採用戦略に沿った明確なポジショニングが必要です。

新卒採用と第二新卒採用、どっちを選ぶべき?

新卒採用と第二新卒採用は、それぞれに異なる特性、メリット・デメリットがあるため、中小企業が採用戦略を立てる際には、どちらに比重を置くかを明確にすることが重要です。

特に中小企業では採用コストや教育リソースが限られるため、採用対象の選び方が企業成長に直結します。ここでは、新卒採用と第二新卒採用をどう使い分けるべきかのポイントを解説します。

【新卒採用を選ぶべきケース】比較的教育体制が整っており、将来のコア人材の育成を重視する場合

OJTやメンター制度など教育基盤が整っており、数年単位で育成できる余力がある場合は、新卒採用が有効です。会社の価値観や文化にフィットする人材を長期的に育てられるため、将来の幹部候補や専門職など、自社独自のノウハウを時間をかけて習得してほしい職種では特に効果を発揮します。長期的な視点で組織の文化や業務プロセスを浸透させられる点もメリットです。

【第二新卒採用を選ぶべきケース】教育リソースが限られている場合

逆に教育リソースや採用コストに制約がある場合は、第二新卒採用が合理的です。新卒採用では合同説明会や媒体掲載などで初期投資が大きくなりやすく、育成コストも発生します。一方、第二新卒は募集チャネルを絞ることで比較的低コストで採用可能です。短期間での戦力化を重視し、教育負荷を抑えたい場合には、第二新卒採用が投資対効果の高い選択肢といえるでしょう。

まとめ|新卒採用と第二新卒採用を正しく使い分け、定着率を高める採用へ

本記事では、新卒採用と第二新卒採用の違いを中心に、それぞれのメリット・デメリットや中小企業ならではの課題、実務での使い分け戦略を解説しました。

- 新卒採用:長期的な育成・幹部候補育成に強み

- 第二新卒採用:教育リソース削減・即戦力性に強み

- 中小企業では、採用リソースや教育体制に応じて柔軟に使い分けることが重要

- 早期離職防止の観点から、採用前後の情報提供・オンボーディング支援が不可欠

どちらの採用を優先すべきか迷う場合は、まずは自社の教育体制・採用予算・直近の人材課題を整理してみましょう。その上で、新卒採用と第二新卒採用を組み合わせ、短期的な即戦力確保と長期的な人材育成を両立する戦略を描くことが、採用成功への近道です。

コラムを書いたライター紹介

ウマい人事編集部

コメントはこちら