【採用担当必見】12月ボーナスの最新動向と採用戦略への活用法

12月の冬ボーナスは給与制度の一環としてだけでなく、採用戦略上でも見逃せない施策です。特に年末に転職を検討する求職者が増えるこの時期、企業は「人材確保」「定着」「モチベーション維持」という観点から、ボーナス制度を戦略的に見直すことが必要です。

本記事では、最新のボーナス支給動向や業種・企業規模ごとの支給実態を整理したうえで、ボーナス支給日や査定期間、金額設定、そして採用戦略としてのボーナス活用法まで解説します。採用競争で優位に立つためのガイドとして、ぜひご活用ください。

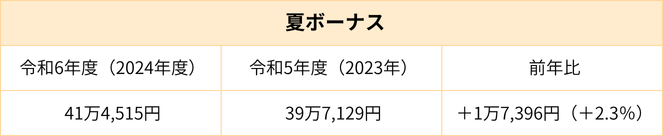

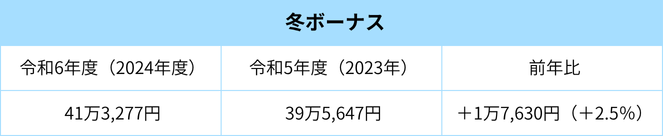

民間企業における夏・冬ボーナスの最新支給動向

厚生労働省の調査によると、全産業の令和6年度の夏ボーナスの平均支給額は約41万4,515円、冬ボーナスの平均支給額は41万3,277円となっています。前年度と比較すると、増加傾向であることが分かります。

この平均値をひとつの基準に、自社のボーナス設計が競合水準と比べて適切か把握しておきましょう。

出典:厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等/毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等

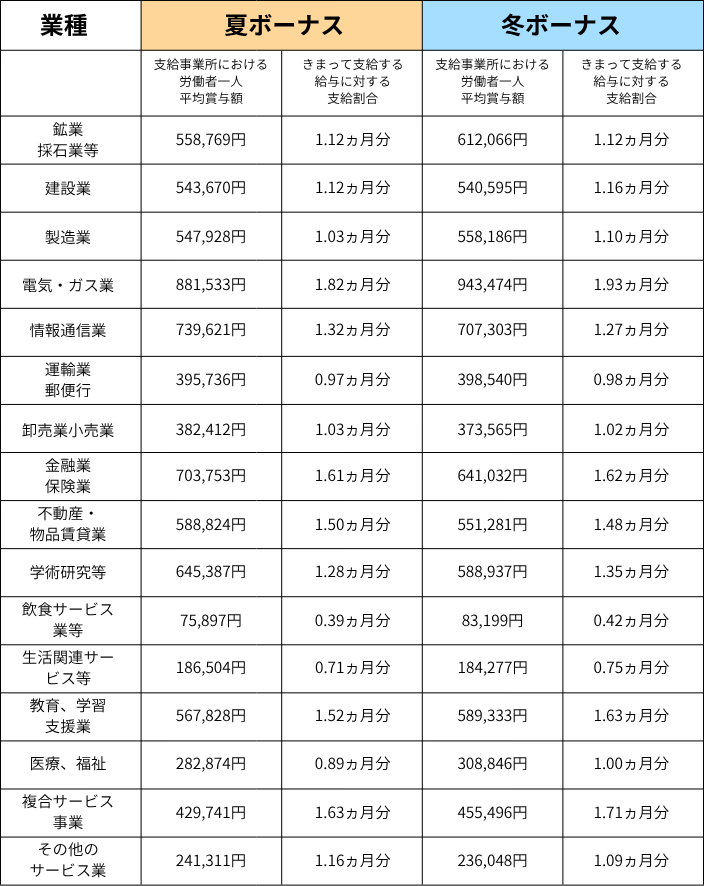

業種別のボーナス平均支給額

ここでは業種ごとに、ボーナス平均支給額の差を見てみましょう。ボーナスの支給額は、業種・企業規模・企業業績によって大きく異なります。金融・保険業界や電気・ガス業界で高水準となる一方、サービス業界では低めに推移しています。

出典:厚生労働省|毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等/毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等

ボーナス支給額の目安は、基本給のおよそ1~2ヶ月分

上記の表から読み取れるように、民間企業におけるボーナス支給額の目安は基本給の1〜2ヶ月分が一般的です。ただし企業規模により異なり、大企業であれば基本給の2〜3ヶ月分、中小企業では1ヶ月分前後が相場とされています。

採用担当者にとって重要なのは、自社が属する業界や規模の平均支給額を正確に把握しておくことです。競合より極端に低ければ採用力の低下につながり、反対に水準を維持・改善できていれば、人材確保、エンゲージメント向上、離職防止といったさらなる効果を期待できます。

ボーナスの支給時期・査定期間・金額の決め方

ボーナスの有無や支給日は法的に定められていないため、企業ごとに設定することが可能です。一般的に夏ボーナスは6月下旬〜7月上旬、冬ボーナスは12月上旬〜中旬の支給が多い傾向にあります。

支給日や支給額の目安を就業規則や雇用契約書に明記しておくことは、従業員の安心感につながります。求人広告や採用広報において、賞与制度を打ち出す際も同様です。

ボーナスの金額設定における査定期間・評価基準

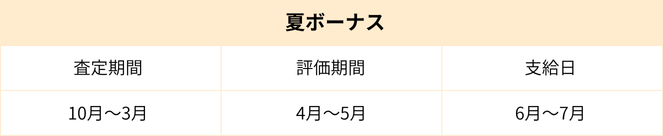

ボーナスの金額を決める際は、まず査定期間と評価基準を明確に定めることが欠かせません。各期間は企業によって異なりますが、一般的には以下の期間が設定される傾向にあります。

査定にあたっては、評価の透明性と公平性が重要です。自分のどんな成果が、どのように賞与額に反映されるのかが公表されることで、納得感とモチベーション向上につながります。

また、「賞与年2回支給」などと求人票で訴求する場合は、過去実績との整合性を担保しましょう。根拠のない訴求は、入社後の不信感や離職リスクを高める要因となります。

ボーナスの“採用戦略”としての活用法

近年では、求職者が待遇の安定性や評価の納得感を重視する傾向が強まり、ボーナス制度そのものが企業ブランドや採用イメージを左右する要素となっています。

ここでは採用担当者が押さえておくべきボーナス制度の設計方針と判断材料、そして採用広報への活かし方を具体的に紹介します。

ボーナスは労働基準法上、賃金の一形態とされていますが、支給が義務付けられているわけではありません。そのため、企業によってはボーナス制度を設けていないケースもあります。

ボーナスを支給する最大のメリットは、従業員のモチベーション向上とエンゲージメント強化です。人事評価と連動させることで、成果に応じた報酬が明確になり、社員の成長意欲を高める効果が期待できます。また、業績連動型の設計にすれば、業績に合わせて人件費を柔軟にコントロールできる点も経営上の利点です。

一方で、ボーナスを設けず年俸制を採用する企業にも合理的な理由があります。基本給を高めに設定し、年間を通じて安定的な収入を保証することで、社員の安心感を高める効果が見込めます。企業側にとってもボーナスの支給準備や査定手続きの負担を軽減しつつ、年間の人件費を明確化できるというメリットがあります。

つまり、ボーナスを支給する・しないは一律に正解があるものではなく、自社の経営方針や財務状況、採用ターゲット層の価値観に応じて最適解を見極めましょう。

ボーナスが求職者や従業員に与える影響

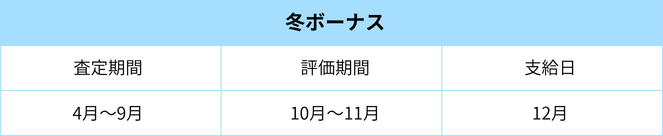

ボーナス支給の有無や金額水準は、求職者の応募行動や従業員の定着率に直結します。株式会社マイナビの調査では、「転職先を選ぶ際に賞与金額を重視する」人は68.6%にのぼり、特に20代でその傾向が顕著でした。一方で、「選考時に賞与について質問しづらい」と感じている人は73.0%で、求職者が関心を持ちながらも確認できていない実態が浮き彫りになっています。

このギャップを埋めるには、求人票や会社説明会、選考時などでボーナス制度を明確に伝えることが重要です。

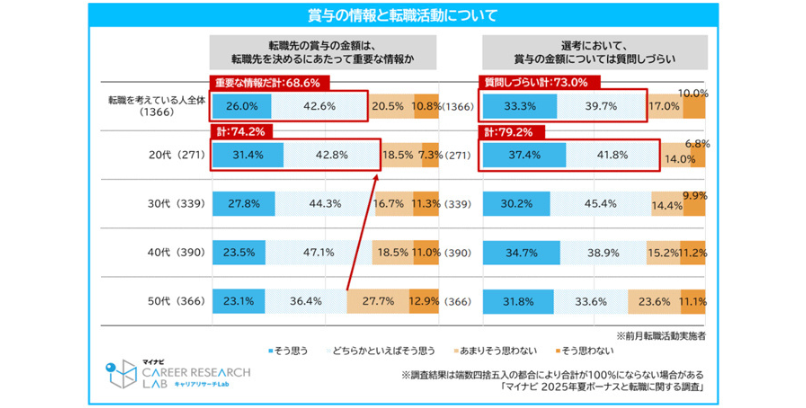

また、ボーナス額の少なさが転職理由になるケースも少なくありません。調査によれば「賞与が少ないことが転職理由だった」と回答した人は全体の69.1%に達し、そのうち20代では46.0%が「最も大きな理由」と答えています。若手層ほど報酬の納得感を重視する傾向が強く、ボーナス制度の有無や水準が企業選びの決め手となることが分かります。

出典:マイナビ|2025年夏ボーナスと転職に関する調査

ボーナス給与化のメリット・デメリット

近年、大手企業を中心にボーナスの給与化が広がりつつあります。これは、従来の「月給+ボーナス」という形から、ボーナスの一部または全部を月給へ組み込み、年間を通じて安定した収入を保証する仕組みに変える動きです。背景には、採用競争の激化と求職者の安定志向の高まりがあります。

ボーナス給与化の主なメリットは、次の通りです。

- 従業員の収入が安定することで、定着率向上が期待できる

- ボーナス原資の再配分により、コストを抑えながら初任給・基本給テーブルを引き上げられる

- 採用競争力が高まる

一方で、デメリットも存在します。

- 成果に応じたボーナスがなくなることで、従業員のモチベーション低下を招く可能性がある

- 基本給が上がる分、残業代や社会保険料が増え、コストアップしやすくなる

- 「実質的な賃上げではない」と誤解されるリスクもあるため、社内外への丁寧な説明が必須

ボーナス給与化が向いているのは、売上や利益が安定している企業やボーナスが実質的に固定支給になっている企業です。また、「給与水準が採用競争上のネックになっている」「残業時間を抑制している」企業にも効果的とされています。

求人票や会社説明会では、ボーナス給与化の目的を「生活の安定」「長期的なキャリア支援」「成果に応じた昇給制度の明確化」といった言葉で説明すると、誤解を防ぎつつ魅力を訴求できるでしょう。

まとめ|ボーナスを“採用戦略”として機能させるために

ボーナスは採用市場において競争力を左右する経営リソースであり、従業員の定着・育成にも直結します。制度を整えた上で、どのように伝え・活かすかにより、求職者や従業員の印象も大きく変わります。支給額だけに注目するのではなく、評価軸と還元を仕組み化することが、モチベーションと信頼を育てる基盤となります。

自社のビジョンと人材像に沿った形でボーナス設計を行うことが、長期的な人材確保と組織の安定につながります。

コラムを書いたライター紹介

ウマい人事編集部

コメントはこちら