内定者フォローの目的と重要性|人事必見!内定辞退防止の具体事例

採用活動が一段落し内定を出した後、人事担当者は「これで安心」と思ってしまいがちです。しかし実際は内定はゴールではなく、入社こそが本当のスタート。特に売り手市場の現在、優秀な学生の内定辞退を防ぐためには、内定から入社まで内定者を適切にサポートする「内定者フォロー」が欠かせません。

内定者フォローは、単なる挨拶や情報提供に留まらず、内定者の不安や疑問を解消し、企業理解と信頼を深める活動です。

本記事では、内定者フォローの目的や重要性、具体的な施策から失敗しやすいポイントまで、わかりやすく解説します。

内定者フォローの目的

内定者フォローとは、内定通知から入社までの期間に、内定者と企業が適切にコミュニケーションを取り、内定者の安心感や企業理解を深める活動のことです。単なる情報提供にとどまらず、内定者の不安や疑問を解消し、信頼関係を築くことが重視されます。

内定者フォローの主な目的は以下の通りです。

内定辞退の防止

内定者フォローの最大の目的は、内定辞退の防止です。多くの学生は内定を得た後も複数の企業を比較検討しており、内定後も企業の魅力を伝え続ける必要があります。定期的な連絡や双方向のコミュニケーション、会社理解を深める機会を設けることで、内定承諾後の心変わりを防ぐことができます。

入社後の早期離職防止

内定者フォローは、入社後の早期離職の防止にも効果があります。入社前に企業文化や働き方への理解が深まっていれば、入社後の「思っていた職場と違った」というギャップが減り、定着率向上に繋がります。

厚生労働省の調査によると、新卒のうち3人に1人が3年以内に離職しているというデータもあり、その主な理由はリアリティショック、入社前に持っていたイメージと現実との乖離とされています。新入社員と企業側双方の認識相違がないか、確認する方法として内定者フォローは有効です。

関連記事:【中小企業でもできる】ひとり人事のための、早期離職を防ぐ対策と成功事例

企業理解・エンゲージメントの向上

内定期間中に企業との繋がりを強めることで、「自分はこの会社の一員である」という意識が芽生えます。企業のビジョンや文化を深く理解してもらうことで、入社意欲やエンゲージメントが高まり、入社直後の戦力化も促進されます。

人材配置や育成計画への活用

内定者の価値観や志向性を把握することで、入社後の配属先や教育計画に活かすことも可能です。配属後の適応力が高まり、スムーズな立ち上がりを見込めます。フォロー施策の中に現場社員との交流やインターンシップなど、チームの雰囲気を体感できるような施策が有効でしょう。

なぜ内定者フォローが重要なのか?

新卒人材の獲得競争が激化する昨今、学生は複数の内定を持つことが一般的です。その中で選ばれるためには、内定者との信頼関係を築き続けなければなりません。特に近年は新卒採用の通年化、幅広い学年を対象としたオープンカンパニーやインターンシップなど、採用活動が長期化しています。早期選考も盛んで、内定の早期化も目立ちます。さらに新卒採用では内定から入社までの期間が中途採用に比べて長く、学生の意思が変わるリスクが高いため、計画的な内定者フォローが重要なのです。

入社までの主導権は学生にある

内定者は、内定承諾後も他社との比較や追加選考を行うことがあります。「まずは内定を確実に押さえ、その後人気の高い企業に挑戦する」という計画を立てる学生も少なくありません。企業規模や知名度に関わらず、過去に低い内定辞退率だった企業でも予期せぬ辞退が発生する可能性があります。

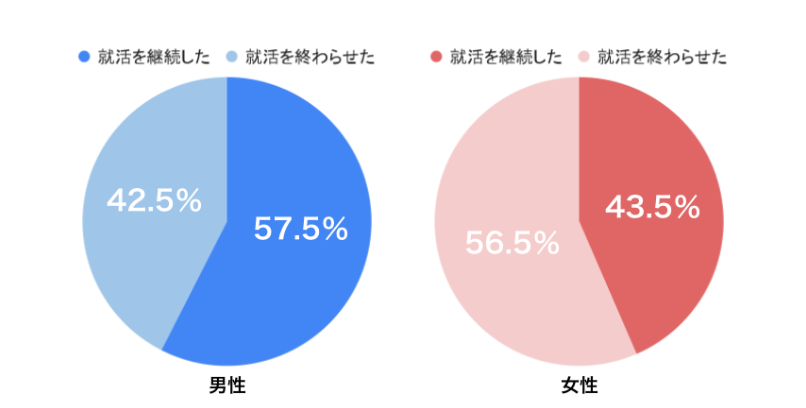

マンパワーグループの調査では、内定承諾を済ませた学生のうち、全体の49.5%は「就活を終えた」と回答した一方で、50.5%は「就活を継続した」という結果が出ています。このデータからわかるように、内定者が入社意思を決めた後も、まだ心理的には選択肢を残しています。

このため、内定者フォローでは単に内定承諾書を提出させるだけでは不十分です。学生が入社を決断する過程において、企業がどのように安心感や信頼を提供するかが鍵となります。

出典:マンパワーグループ|就活生の約半数が内定承諾後の就職活動を継続。内定承諾後も就活を継続したリアルな理由とは?

内定者のリアルな悩み・不安とは?【調査データあり】

内定者フォローを効果的に行うには、まずは内定者が抱える悩みや不安を正しく理解することが重要です。

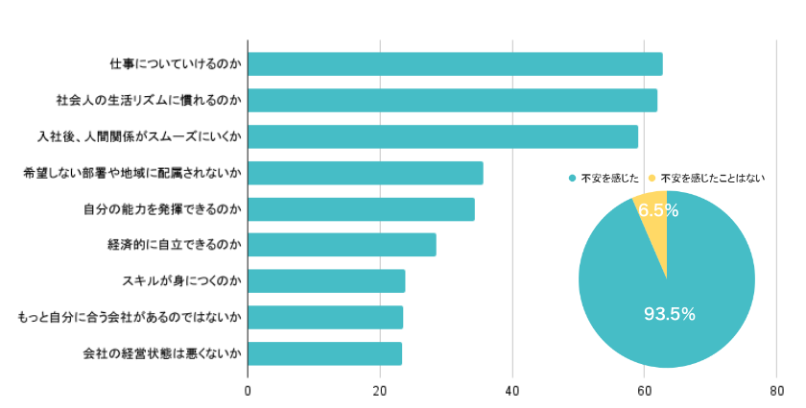

以下はキャリタス就活の調査による、学生が内定承諾後に感じるリアルな不安や悩みを表したデータです。内定後から入社までに何らかの不安を感じた学生は93.5%となり、自分が社会人としてやっていけるのか、活躍できるのかといった想いを抱える学生が多いことが伺えます。こういった悩みに対し、企業側がどのように対応すべきか見ていきましょう。

社会人になることに対するプレッシャー

多くの内定者は、学生生活から一転して社会人になることに大きなプレッシャーを感じています。新しい環境、上司や先輩社員との関係、初めての業務への適応など、未知の要素が漠然とした不安を増幅させます。

具体的な業務内容やサポート体制を事前に説明したり、メンター制度やカジュアルな個別面談の場を設けて悩みがないかヒアリングすることが効果的です。

会社の人間関係になじめるか

学生に限らず、職場の人間関係や雰囲気は多くの働き手にとって大きな関心事です。まして人生で最初の職場に就職しようとする学生であれば当然です。

このようなケースでは、社内見学や座談会、社員交流イベントの実施など、内定者が実際に社風を体感できる機会を提供することが有効でしょう。

仕事内容・キャリアパスへの不安

入社後にどのような業務を担当するか、どのようなキャリアパスが描けるかが不透明だと、内定者の不安は高まります。自分が働くイメージがつかめなければ、自分の活躍の可能性や、事前の準備も見通せないものです。特に、専門的スキルやデジタルスキルの習得に関心が高い学生ほど、入社前に具体的な情報を知りたいと考えます。

配属先の業務内容やキャリアパスの例を共有したり、事前研修やeラーニングで必要スキルを習得できる機会を提供することが有効です。

出典:キャリタス就活|「入社に向けた内定者フォロー」-2024年卒調査-

内定者フォローで研修を行う場合のスケジュール

内定者フォローの一環として研修を組み込む場合、時期や目的に応じた計画を立てることが重要です。「学習」と「交流」の両面を意識して計画するのがポイントになります。無理のない期間・内容で実施することが重要で、学生の負担にならないよう、任意参加やオンライン対応を取り入れると良いでしょう。

また、研修の目的を明確にし、入社前に得られる知識やスキルを具体的に示すことで、内定者のモチベーションも高まります。

内定者フォローの期間を「内定承諾直後」「年度末」「入社直前」の3段階に分けて計画すると管理しやすく、効果も高まります。

内定承諾直後(10月〜12月)

- 内容例:会社紹介、ビジョン共有、社風説明、マナー研修

- 目的:社風や業界の理解を深め、安心感を与える

年度末(1月〜2月)

- 内容:部署別スキル研修、eラーニング、模擬業務体験

- 目的:配属前の業務理解を促し、入社後の活躍をイメージさせる

入社直前(3月)

- 内容例:入社前ガイダンス、交流会

- 目的:最終確認と不安解消、モチベーション向上

効果的な内定者フォローの事例

ここでは、内定承諾後から入社直前までの期間に実施できる具体的な施策を紹介します。

内定者懇親会

内定者同士のコミュニケーションが取れる内定者懇談会は、同期を知り仲間意識の醸成するために最も効果的なイベントです。長期間にわたり就職活動を続けてきた学生にとって、同期は特別な存在です。共通の経験や価値観を共有できる場を設けることで、初対面でも自然に仲間意識が芽生えます。「一緒に頑張ろう」という気持ちは、内定辞退の抑制にもつながるので、こうしたイベントは積極的に開催しましょう。

ただし、内定者によっては積極的な交流を望まない場合もあります。リーダーシップを発揮する学生もいれば、人見知りで打ち解けるまでに時間がかかる学生もいるため、個々の性格を尊重し、内定者間の温度差が大きくなりすぎないよう配慮が必要です。

社員を交えた座談会

先輩社員との交流は、内定者が会社の雰囲気や業務内容を実際に知ることができる絶好の機会です。会社で活躍する先輩たちの姿を見ることで、「自分もこうなりたい」という理想像が形成されます。また、多くの社員と交流することで会社に親しみを持つ内定者も増えます。座談会を運営する際は、内定者と自然に話せる社員を選び、年齢や性格を考慮した進行を行うことがポイントです。

人事からの定期連絡(電話、メールなど)

定期的な連絡は内定者の安心感を高め、入社意欲を維持する基本的な内定者フォロー施策です。内定者が質問や不安を気軽に相談できる窓口を設けることで、信頼関係が構築されます。連絡の頻度や内容は調整し、過度な負担にならない配慮が必要です。

また、内定者が不安や疑問を抱えた時すぐに相談できるよう、連絡窓口を分かりやすく提示しておきましょう。

個人面談

個人面談は、内定者一人ひとりの不安や要望など、本音を直接把握するための重要なフォロー施策です。中には、人見知りで周囲となじめないことに不安を抱く内定者もいます。

オンライン面談も活用しつつ、内定者1名につき最低1回は面談の機会を設けるとよいでしょう。

内定者研修

内定者研修は、入社前に業務知識や社会人スキルを身につけさせることで、入社後の即戦力化を促す施策です。

<おすすめの研修例>

- 社会人としての心得

- ビジネスマナー

- OA基礎スキル(Word、Excel、PowerPoint等)

- チームワーク研修

研修はあくまで内定者をフォローするための施策であり、不安になるような厳しい評価は避けましょう。学びや体験の提供を通じて、安心して入社できる環境を作ることが最優先です。

社内イベント

社内イベントに内定者を招待することで、会社の雰囲気や社員の素の姿を知る機会を提供できます。業務以外の和やかな状態を見てもらうためにも、新たな企画より通年開催しているイベントに招待するのが良いでしょう。

<社内イベントの具体例>

- 新年会・忘年会

- 花見

- バーベキュー

- スポーツイベント

- 周年などの記念イベント

- 展示会

- 決起会

イベントは強制ではなく自由参加とし、参加できなかった内定者へのフォローも考慮します。

eラーニング

eラーニングは、入社までの期間に自宅などからオンラインで学べる環境を提供する施策です。入社後に必要となる前提知識を習得できる内容が一般的です。「入社までの期間に何をしておけばよいのか分からない」という内定者の不安を解消し、企業への信頼感や入社意欲を高める効果が期待できます。

参加をあくまで任意やサポートとして位置づけることで、内定者にプレッシャーを与えない工夫が大切です。

<eラーニングの具体例>

- ビジネスマナー

- 業界の基礎知識

- 会社のルール、社内用語など

内定者フォローが逆効果になる?!NG例と注意点

内定者フォローは入社意欲を維持する重要な施策ですが、実施方法を誤ると逆効果となり、内定辞退を招いたり、無駄な工数やコストを生む原因になりかねません。本章では、内定者フォローで陥りやすいNG例と、回避のポイントを具体的に解説します。

過度な干渉や強制的なアプローチ

内定者の自主性や学生生活を尊重せず、過剰に介入するフォローは逆効果です。良かれと思ったサポートも、頻度や量が適切でなければ、内定者にとっては負担でしかありません。過度な干渉は、学生に「監視されている」「自由がない」と感じさせる可能性があります。内定者によって過度と感じる連絡の頻度は異なりますが、返信が必要な連絡は日時に十分な余裕を持たせることを意識しましょう。

<NG例>

- 学業や卒業論文に支障をきたす過大な課題

- アルバイト勤務の強制

- 長期宿泊行事や連日の飲み会など、イベントの強制参加

- 頻度の高い電話やメール

内定後の放置

逆に、内定を出した後に連絡を途絶えさせ、内定者を放置することは典型的な失敗例です。企業側が「学業の邪魔をしないように」と配慮して連絡を控える場合でも、内定者は「本当に歓迎されているのか」と不安を抱きます。特に複数の内定を持つ学生は、連絡の手厚い企業に魅力を感じやすいため、放置は入社意欲低下の大きな要因です。

内定はゴールではなくスタートラインであることを意識し、定期的にコミュニケーションを取ることが重要です。

一方的で形式的なイベント

目的が曖昧なまま「とりあえずやっておこう」と実施するイベントは、内定者にとって無意味な時間であり、逆に企業イメージを損なうことがあります。例えば、内定式で何度も聞いた説明を繰り返したり、人事担当者だけが一方的に話し続ける懇親会が該当します。

内定者が本当に求めているのは、企業の宣伝文句ではなく、現場で働く社員のリアルな声や、同期となる同期との双方向のコミュニケーションです。

イベントを企画する際は、必ず「内定者に何を感じてもらいたいか」という目的を明確に設定しましょう。

ネガティブな情報を隠す

内定者に会社の悪いイメージを与えたくないという思いから、離職率や残業時間、過去の失敗談などのネガティブな情報を意図的に隠す行為も、典型的なNG例です。現代では口コミやSNSで簡単に情報取得が可能です。事実を隠すと「不誠実な会社」と見なされ、築き上げた信頼関係は一瞬で崩れます。課題や弱点を正直に伝え、「現在はこう改善している」というプロセスを示す透明性は、内定者が安心して入社を決意できる重要な判断材料です。

内定者フォローに使える便利なツール紹介

内定者フォローを効果的に行うには、日々の連絡や進捗管理、研修運営など、さまざまな業務を効率化できるツールの活用が有効です。本章では、忙しい人事担当者でも手軽に使える便利な内定者フォロー向けツールを紹介します。

MOCHICA

MOCHICAは、応募者や内定者との連絡絡を効率化できる管理型プラットフォームです。スケジュールの調整や1対1のトーク機能、情報の一括送信機能、内定者向けのコンテンツや動画の共有機能などがあります。

LINEと連携が可能で、連絡やスケジュール管理が簡単です。内定者への定期連絡や研修案内などを手間なく行えるため、ひとり人事でもスムーズなフォローを実現できます。

内定辞退防止くん

チームビルディングサービスの内定辞退防止くんの最大の特徴は、ゲームやワークショップなど200種類以上の豊富なプログラム。遊びを通じて内定者同士や社員との交流を自然に促進できるのが魅力です。オンライン・オフライン両対応のプロのファシリテーターがイベントを進行するため、企業側は企画や運営の負担がなく、質の高い交流の場を提供できます。自社のイベント企画がマンネリ化していたり、企画のノウハウがないといった課題を抱える企業にぴったりです。

内定者パック

内定者パックはオンラインで内定者向けの各種研修や、内定者同士のSNS交流、オンライン内定式を行うことができるサービスです。eラーニングはタイピング練習、ExcelやPower Point講座、社会人になるための心構えを学べる講座などが受け放題。情報共有SNSではお互いのコメントにいいねやコメントを付けられ、内定者同士の交流も深められます。

入社前に必要なスキルや会社理解を効率的に提供したり、コミュニケーションを重視したい場合に有効でしょう。

まとめ

内定者フォローは、入社までの単なる「つなぎ」ではなく、内定辞退の防止や入社後の定着に直結する戦略的な取り組みです。定期的な連絡や研修、面談、社内イベントを通して内定者との信頼関係を築くことで、入社後のミスマッチや早期離職を防げます。限られたリソースの中でも便利なツールを活用しながら計画的に設計・実施することが重要です。優秀な人材の確保と組織の成長につながる重要な施策だと意識して取り組みましょう。

コラムを書いたライター紹介

ウマい人事編集部

コメントはこちら