知っておくべき職場のハラスメントとは?企業側のリスクと対策を解説

職場のハラスメントは、個人の尊厳を傷つける人権問題であると同時に、企業の生産性を低下させ、ブランドイメージを毀損する経営リスクでもあります。特に、2022年4月からは中小企業を含む全ての事業主に防止措置が義務化され、企業に課される責任は、より一層重くなりました。

しかし、「どこからがハラスメントなのか判断が難しい」「具体的にどのような対策を講じれば良いのかわからない」と悩む人事担当者も少なくないでしょう。そこで本記事では、ハラスメントの定義から企業が被る損失、防止策などを解説します。

ハラスメントとは?

ハラスメントとは、業務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、他者に対して不快な言動や精神的・身体的苦痛を与える行為のことを指します。厚生労働省の定義によれば、ハラスメント行為には「優越的な関係に基づく言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「就業環境が害されるもの」の3要件があり、これらを満たす場合、不当な行為と認定されます。

ハラスメントの種類は多岐にわたりますが、いずれも従業員の精神的・身体的健康を損なうものであり、単なる個人的な「いじめ」や「嫌がらせ」として片付けられるものではありません。放置すれば職場の秩序を乱し、組織全体の生産性を著しく阻害する経営上のリスクにもなり得ます。

ハラスメントの問題は、組織的な課題として向き合うことがコンプライアンス遵守の観点からも極めて重要であり、企業は自社の評判や法的リスクにも関わる重要な経営課題と捉えることが大切です。

参考:職場におけるハラスメント対策パンフレット(厚生労働省)

企業におけるハラスメントの発生状況

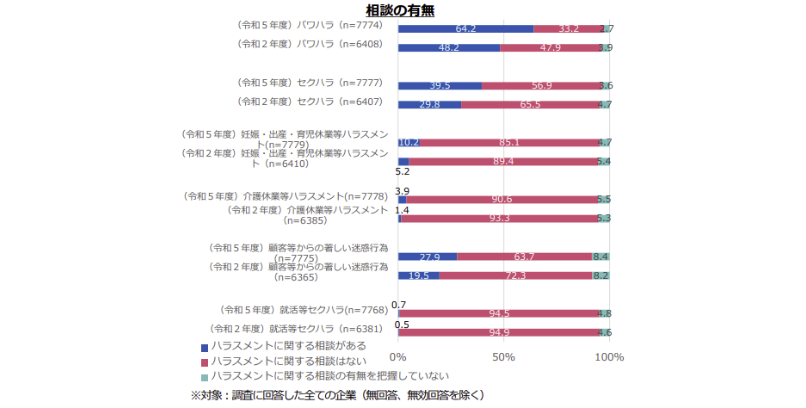

厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」によると、過去3年間に相談があった企業の割合は、パワハラが64.2%に達し、ハラスメントの中でも深刻な課題であることがわかります。次いでセクハラが39.5%、顧客や取引先からの著しい迷惑行為が27.9%と続いており、多様なハラスメントが企業内で発生している様子がうかがえます。

引用:職場のハラスメントに関する実態調査 結果概要(厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課)

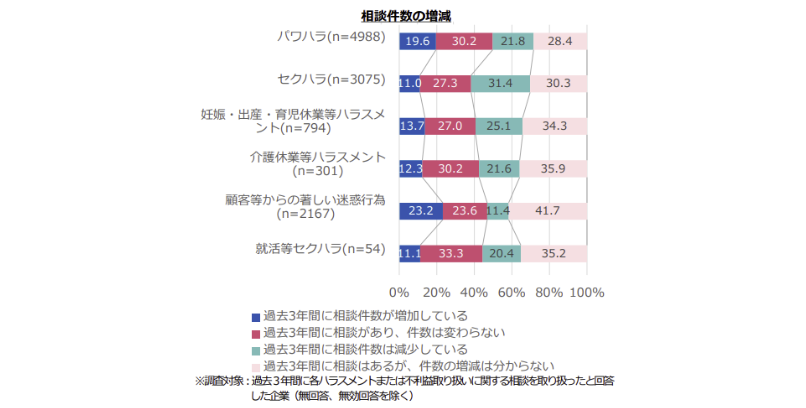

相談件数の推移を見ると、セクハラ以外は、「件数は変わらない」が最多となっており、問題が根強く残っている実態が明らかになりました。

引用:職場のハラスメントに関する実態調査 結果概要(厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課)

人事担当者は、このような企業のハラスメント実態を理解し、まずは自社における相談件数・傾向の把握に努めましょう。その上で、相談対応のルール整備や職務特性に応じた研修と教育を組み合わせるなどして、ハラスメント対策を講じることが大切です。

知っておくべき職場のハラスメント10選|定義と具体例を解説

本章では、職場で知っておくべき10種類のハラスメントについて、定義と具体例を紹介します。

1.パワハラ(パワーハラスメント)

パワハラは、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、相手に精神的または身体的な苦痛を与える行為を指します。「職場内の優位性」とは、役職の上下関係のみならず、専門知識や経験の差、同僚間や部下から上司への集団的ないじめなども含まれます。

【パワハラの具体例】

- 人格を否定するような暴言を吐く、長時間にわたり執拗に叱責する

- 殴る、蹴る、物を投げつける

- 一人だけ別室に席を移す、全員が参加する会議に意図的に呼ばない

- 到底処理できない量の業務を押し付ける

- 本人の能力や経験とかけ離れた、誰でもできるような業務しか与えない

2.セクハラ(セクシュアルハラスメント)

セクハラは、職場において、相手の意に反する性的な言動によって、労働条件に不利益を与えたり、就業環境を害したりする行為を指します。セクハラは、性的な言動への対応によって解雇や降格といった不利益を被る「対価型」と、性的な言動によって職場の環境が不快なものとなり、業務に支障をきたす「環境型」の二つに大別されます。

セクハラに該当するか否かは、被害者側がどう感じたかが判断基準となり、異性に対するものだけではなく、同性に対する行為もセクハラに該当する場合があります。

【セクハラの具体例】

- 必要なく身体に触る、食事やデートにしつこく誘う

- 容姿や身体的特徴について、業務に関係のない発言をする

- 性的な経験やプライベートについて、執拗に質問する

- 職場でわいせつな画像を見せたり、性的な噂を流したりする

3.モラハラ(モラルハラスメント)

モラハラは、言葉や態度、身振りなどによって、相手の人格や尊厳を傷つける精神的な暴力行為を指します。身体的な暴力とは異なり、目に見える形で証拠が残りにくく、周囲からも気づかれにくい点が特徴です。パワハラが職務上の優位性を背景とすることが多いのに対し、モラハラは同僚間や部下から上司へ、さらには社外の取引先からなど、あらゆる関係で起こり得ます。

【モラハラの具体例】

- 挨拶や会話を意図的に無視する

- 本人の前でわざとため息をついたり、見下した態度を取ったりする

- 根拠のない悪口や悪い噂を流し、孤立させようとする

- 業務上必要な情報を与えない、仕事の成果を横取りする

4.パタハラ(パタニティハラスメント)

パタハラは、男性従業員が育児休業の取得や時短勤務など、育児参加のための制度を利用することに対して行われる、嫌がらせや不利益な取り扱いを指します。

パタハラに該当する行為は、男性の育児参加を阻害するだけではなく、家庭内における家事・育児の役割分担に影響を及ぼす懸念もあります。さらに、企業のダイバーシティ推進や性別に関わらず誰もが活躍できる組織文化の形成を妨げる要因になることもあります。

【パタハラの具体例】

- 育休の取得を相談した際に「男のくせに」「キャリアに傷が付く」などと発言し、取得を諦めさせようとする

- 育休から復帰した際、本人の意に反する部署へ異動させたり、役職を解いたりする

- 時短勤務を理由に、不当に低い評価をつけたり、昇進の対象から外したりする

5.ケアハラ(ケアハラスメント)

ケアハラは、従業員が家族の介護のために介護休業や時短勤務、休暇制度などを利用することに対して行われる嫌がらせや不利益な取り扱いを指します。高齢化社会の進展に伴い、仕事と介護の両立は多くのビジネスパーソンにとって直面する可能性の高い課題であり、ケアハラは深刻な社会問題として認識されつつあります。

ケアハラは、従業員に介護と仕事のいずれかを断念させることにもつながりかねず、貴重な従業員の離職を招くこともあります。

【ケアハラの具体例】

- 介護休暇の取得を申請した際に「周りに迷惑がかかる」などと嫌味を言う

- 制度の利用を理由に、重要な役職・業務から外す

- 時短勤務者に対し、時間内に終わらない量の業務を押し付ける

6.ジェンハラ(ジェンダーハラスメント)

ジェンハラは、「男だから」「女だから」など、性別による固定観念や役割分担意識に基づいた嫌がらせを指します。セクハラが性的な言動を対象とするのに対し、ジェンハラは性別役割に関する価値観の押し付けが中心となる点で区別されます。

ジェンハラは、個人の能力や意欲を性別というフィルターを通して判断している場合が多く、多様性を尊重する組織文化の醸成を阻害する一因にもなります。

【ジェンハラの具体例】

- 「お茶くみや掃除は女性の仕事」と決めつける

- 「男なら根性を見せろ」「だから女は感情的だ」などと、性別を理由に人格を決めつける

- 本人の許可なく、性的指向や性自認を第三者に暴露する

- LGBTQ+に関する知識不足や偏見から、個人の性自認や性的指向を嘲笑する

7.ロジハラ(ロジカルハラスメント)

ロジハラは、正論や論理を過度に振りかざし、相手を精神的に追い詰める行為を指します。一見すると、論理的で正しい指摘のように見えるため、加害者側もハラスメントであるという自覚が薄く、周囲も問題視しにくいという特徴があります。しかし、その実態は、相手の感情や状況への配慮を欠いたコミュニケーションであり、受け手にとっては精神的な苦痛を伴うハラスメントとなり得ます。

【ロジハラの具体例】

- ミスをした相手に対し、改善策を示さずに逃げ場がなくなるまで問い詰める

- 相手の意見を切り捨て、言い負かす

- 相手が反論できないことをわかった上で、正論を盾に人格を否定するような指摘をする

8.ジタハラ(時短ハラスメント)

ジタハラは、具体的な業務改善策を講じることなく、従業員に対して単に「早く帰れ」と命令する行為を指し、相手に精神的なプレッシャーを与えます。

企業が真に労働時間短縮を目指すのであれば、業務プロセスの見直しやITツールの導入、人員配置の最適化など、具体的な方策も同時に推進することが必須となります。

【ジタハラの具体例】

- 「残業するのは能力が低いからだ」と精神論で片付ける

- 定時で帰るように促す一方で、明らかに時間内に終わらない量の仕事を押し付ける

- 持ち帰り残業やサービス残業を見て見ぬふりをする

9.アルハラ(アルコールハラスメント)

アルハラは、飲酒の場で行われる嫌がらせや人権侵害行為を指し、職場の懇親会などでも深刻な問題となり得ます。単なる「飲酒の無茶振り」ではなく、相手の意思や体質を無視した危険な行為であり、時には命に関わる事態を引き起こす懸念もあります。

酔った勢いで暴言を吐く、不必要に身体に触れるなど、セクハラやパワハラに直結するケースも少なくありません。

【アルハラの具体例】

- 無理な飲酒をさせる

- 酒が飲めない相手への配慮を欠いた言動をする

- 酔って周囲の人間に絡む

10.テクハラ(テクノロジーハラスメント)

テクハラは、ITスキルやデジタルツールに関する知識の差を利用して行われる嫌がらせを指します。DX化が加速する昨今においては、世代や職種によるITリテラシーの格差から生じやすい、新たなハラスメントとして認知が広がりつつあります。

企業としては、従業員のITスキル向上を支援する研修機会を提供すると同時に、スキル差が優劣や差別の根拠とならないよう、互いを尊重し、助け合う文化を醸成していくことが求められます。

【テクハラの具体例】

- パソコン操作に不慣れな従業員に対し、見下した態度を取る

- 特定の従業員に、本来の業務範囲を逸脱したシステム関連の雑務を過度に押し付ける

- 専門用語を多用して相手を困惑させる

- 業務時間外に執拗に連絡を入れる

ハラスメントによって企業が被る損失例

ハラスメントが横行すると企業は多大な損失を被ることになります。

ここでは、ハラスメントによる企業の損失例を紹介します。

損害賠償や訴訟費用がかかる

ハラスメントが明るみに出た場合、企業は被害者や加害者となった従業員から損害賠償を請求される場合があります。

近年、ハラスメントに対する社会的な問題意識の高まりとともに、裁判所が認定する賠償額も高額化しています。さらに、訴訟に至れば、賠償金だけでなく、弁護士費用などのコストも発生するでしょう。加えて、訴訟対応には多大な時間と人的リソースが割かれることになり、本来注力するべき業務が滞る原因にもなります。

このように、ハラスメントが1件でも発生すると、企業は多大な費用・労力を投下せざるを得ない状態となり、組織全体の疲弊・生産力低下にもつながります。

社会的信用が失墜する

ハラスメントが社会問題化すると行政による報道や指導が入り、企業名が明示されることもあります。ネガティブな評判は、インターネットやSNSを通じて瞬く間に拡散され、長年かけて築き上げてきたブランドイメージを著しく毀損することもあります。

信用の失墜は、消費者による商品やサービスの不買運動、あるいは主要な取引先からの取引停止など、直接的な売上減少につながることもあるでしょう。さらに、資金調達の条件が悪化し、銀行などから融資を受けにくくなることもあります。

一度損なわれた信頼を回復するには、多大な時間とコストを要します。ハラスメントは、単なる社内の問題ではなく、企業の存続そのものを脅かすレピュテーションリスクであることを深く認識しておかなくてはなりません。

労働基準監督署から是正勧告を受ける

職場におけるハラスメントが従業員の安全や健康を脅かす労働問題であると判断された場合、労働基準監督署による行政指導の対象となります。被害を受けた従業員やその関係者が労働基準監督署に申告すると、監督署は事実関係の調査に乗り出し、問題が確認されれば企業に対して是正勧告や指導を行います。

企業は指摘された問題点を改善し、報告する義務を負います。勧告無視や不誠実な対応を取り続けた場合は、より強制力のある措置が取られたり、企業名が公表されたりする場合もあります。

生産性が低下する

ハラスメントが職場で発生すると、被害者は、精神的・身体的な苦痛により、業務への集中力や注意力が散漫になり、本来のパフォーマンスを発揮することが困難になるでしょう。また、欠勤や休職が増加し、業務の停滞を招く恐れもあります。

さらに、ハラスメント行為を目の当たりにした周囲の従業員も強いストレスを感じ、同様に業務パフォーマンスが低下することもあります。さらに上司や同僚への不信感が募り、チーム内の円滑なコミュニケーションや情報共有も阻害されてしまうでしょう。

優秀な従業員と経営資源が流出する

ハラスメントの横行は、優秀な従業員と経営資源が流出するきっかけにもなります。

被害者本人が、心身の健康を守るために退職を決意するケースのほかにも、問題が解決されない状況を目の当たりにした周囲の従業員も、「この会社は従業員を大切にしない」「公正な評価が期待できない」と感じ、転職に踏み切ることがあります。特に、高い倫理観を持ち、自身のキャリアを長期的な視点で考えられる能力の高い従業員ほど、不健全な組織文化に強い嫌悪感を抱き、より良い環境を求めてほかの企業に流出する傾向がみられます。

優秀な従業員の離職は、単なる労働力の損失にとどまらず、知識やノウハウ、顧客との関係性など、企業にとって貴重な経営資源の流出を招くことにもなります。

職場内のハラスメントを効果的に防止する対策

2022年4月から中小企業を含む全ての事業主に対して、パワーハラスメント防止措置が法的に義務化されました。職場におけるハラスメント対策は、社会的にその重要性が一層高まりつつあり、企業としても早急に効果的な対策を講じることが求められています。

しかし、ハラスメント防止の効果を高めるには、自社に合った対策の導入が不可欠です。

そこで本章では、ハラスメント防止に効果的な対策を5つ紹介します。

参考:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(厚生労働省)

経営陣が主導して組織全体にハラスメントの脅威や認識を浸透させる

ハラスメント防止対策では、単に「人権侵害だから許されない」といった倫理観に訴えかけるだけでは、組織の行動変容を促すには不十分です。経営陣が自らハラスメントが企業の生産性、収益性、そして競争力を直接的に損なう経営リスクであると認識し、全社員に対してメッセージとして繰り返し発信することが必須となります。

具体的には、経営会議や全部門長が集まる会議の場で、ハラスメントに起因する離職コストや訴訟費用を具体的な試算データとして定期的に共有するなどの方法があります。

経営陣からのアプローチは、各部門の管理職にとってもハラスメント対策が単なる人事部門の仕事ではなく、自部門の業績に直結する経営課題として捉えるきっかけとなるでしょう。

ハラスメントリスク・アセスメントの導入

ハラスメントを防止するには、指導や研修後の定着と実践化を支援する仕組みも必要です。例えば、チーム内の1on1ミーティングの実施率や、部下からのフィードバックの内容、心理的安全性を測る自己評価スコアなどの具体的な指標を項目化し、ハラスメントの発生リスクを「見える化」する取り組みが挙げられます。評価結果が芳しくない管理職に対しては、人事部門や外部の専門家が個別に面談を行い、課題の分析と改善策の策定をサポートするのも良いでしょう。

このような仕組みは、研修によって得た知識を「行動変容」に転化させる有効な手立てとなり、継続的なリスク低減と防止体制構築にも寄与します。

パルスサーベイを定期的に実施する

パルスサーベイとは、従業員のエンゲージメントや満足度、組織の状態などを把握するために、短い質問を定期的に繰り返して行う調査のことを指します。

ハラスメント防止を目的にパルスサーベイを実施する際は、「上司や同僚に気軽に意見を言えるか」「職場内で孤立していると感じる人はいないか」「不快な冗談やからかいを見聞きすることがあるか」など、職場の心理的安全性や人間関係に特化した質問を設定することが有効です。さらに回答を匿名にすることで、従業員は率直な意見を表明しやすくなります。

現状が数値によって見える化されるため、アンケート結果が芳しくない部門やチームがあった場合は、問題が深刻化する前に人事部門が介入し、ヒアリングや管理職への助言など予防策を講じることが可能になります。

心理的安全性が保障された相談窓口を設置する

社内外に相談窓口を設置し、従業員が自分に合った相談先を選べる環境を整えることもハラスメント対策に有効な施策の一つです。

単に社内の担当者の連絡先を掲示するだけでなく、可能であれば企業法務に詳しい外部の弁護士や専門のカウンセリング機関と契約し、従業員が自身の状況に応じて相談先を自由に選択できる体制を整えることが推奨されます。また、相談者や情報提供者のプライバシーが厳守されること、いかなる不利益も被ることがない旨を、社内規程に定め、繰り返し周知徹底することも大切です。

安心・信頼される相談窓口を整備することは、ハラスメントの抑止にもなり、また被害拡大の防止にも寄与するでしょう。

懲戒処分を含む「発生後のプロセス」の公開

問題発生時の企業対応が曖昧なままでは、ハラスメントを抑止する力が働きにくくなります。

ハラスメント行為を抑止するには、ハラスメントが発生した際の企業の対応について詳細に策定し、その内容を社内イントラネットなどで誰もがいつでも閲覧できる状態に開示しておくことが有効です。

開示する情報としては、以下のような項目が挙げられます。

- 事実確認方法

- 加害者に対して科される懲戒処分の種類と基準

- 被害を受けた従業員へのケアやフォローアップ体制

毅然と対応する企業姿勢を示すことは、ハラスメント行為に対する抑止力になります。また、被害の小さなうちから相談できる土壌を育むことにも寄与し、万が一ハラスメントが発生した際も被害を最小限に留めることにつながります。

まとめ

ハラスメントは、個人の尊厳を踏みにじる許されざる行為であると同時に、損害賠償、生産性の低下、優秀な人材の流出、社会的信用の失墜など、深刻な経営リスクを招く懸念もあります。

法改正により防止措置が義務化された今、企業には、パワハラやセクハラをはじめとする多様なハラスメントの実態を正しく理解し、防止措置義務を誠実に履行することが求められています。ハラスメントを防止するには、管理職の意識改革やパルスサーベイの実施、相談窓口の設置などが有効であり、企業の実態に合わせた施策の導入が不可欠です。

ぜひ本記事で紹介した防止策を参考に、全従業員が心理的安全性を感じ、互いを尊重し合える健全な組織文化の醸成に取り組んでみてください。

コラムを書いたライター紹介

日向妃香

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

コメントはこちら