【人事担当者向け】採用活動におけるSNSの利用実態と効果について解説

近年、採用活動にSNSを用いる企業が急増しており、就活生や転職者もまた、SNSを主要な情報源として活用しています。一方で、「どのSNSをどう使えばいいのかわからない」「炎上リスクが怖い」などの悩みを持つ人事担当者は少なくないでしょう。

そこで本記事では、採用市場におけるSNS活用の実態から、企業がSNSを用いるメリット、運用のコツまでを解説します。

企業の採用活動におけるSNS活用実態

企業の採用活動において、SNSの活用はもはや一過性のトレンドではなく、主要な採用手法の一つとして定着しつつあります。

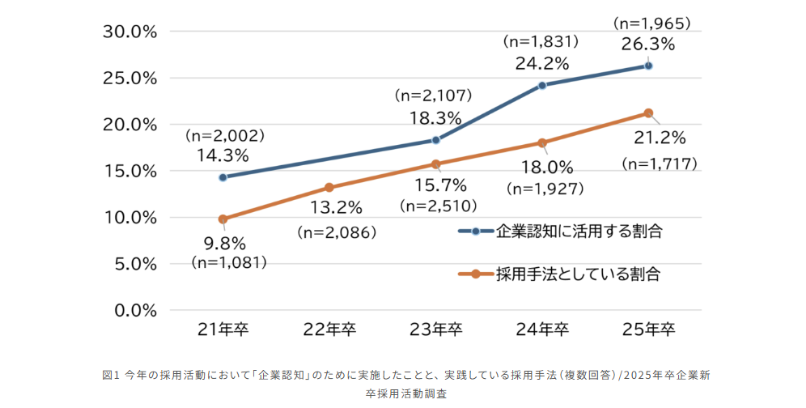

株式会社マイナビが実施した調査では、企業認知を目的としたSNS活用率が2021年卒で14.3%だったのに対し、2025年卒では26.3%と、12ポイントの大幅上昇が見られました。同様に、主要な採用手法として導入している企業の割合も、2021年卒の9.8%から2025年卒は21.2%へと約11ポイント上昇しており、多くの企業がSNSを主要な採用チャネルとして利用している様子がうかがえます。

引用:株式会社マイナビ「SNS就活最前線!SNSを活用する企業について」

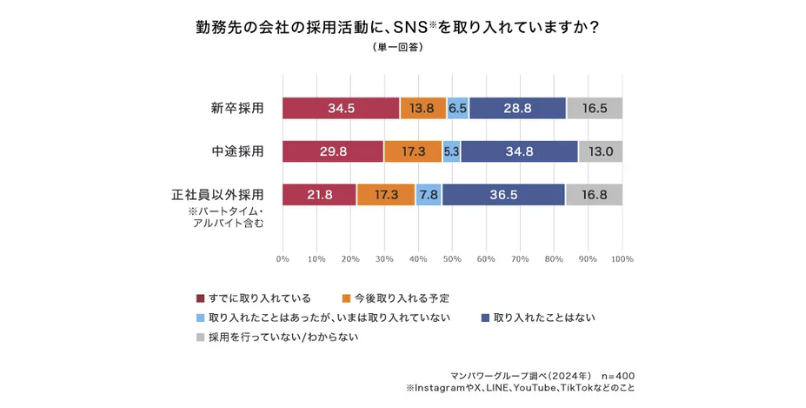

さらに、マンパワーグループ株式会社が400名の人事担当者に実施した調査によると、すでに新卒採用にSNSを取り入れている企業は34.5%、中途では29.8%、正社員以外の採用でも21.8%に達しています。今後の導入予定を含めると、新卒では48.3%、中途では47.1%、正社員以外では39.1%に上り、採用領域全体においてSNSが主流化しつつある動向が見て取れます。

引用:マンパワーグループ株式会社「SNSを取り入れた採用活動の実施状況」

このように、企業の採用活動におけるSNS利用は、従来の求人媒体や説明会と併用できる新たな採用手法やツールとして定着しつつあります。

SNSを採用活動に用いる企業が増加するとともに、データに基づいた緻密な活用が求められるようになることも予想されます。企業の採用活動におけるSNSの活用効果を高めるには、今まで以上にSNS運用体制を整備し、アクセス解析と応募数や内定・入社率との連携を意識することが重要になるでしょう。

就活生と社会人の就職・転職活動時のSNS活用状況

ここでは、就活生と社会人の就職・転職活動時のSNS活用状況について解説します。

就活生の活用状況

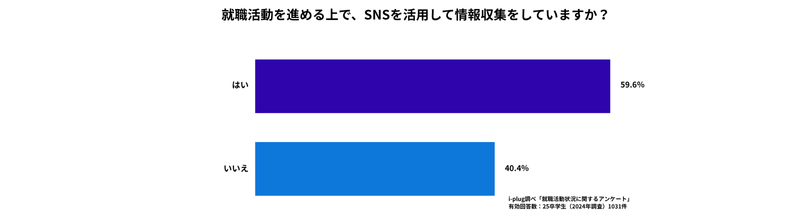

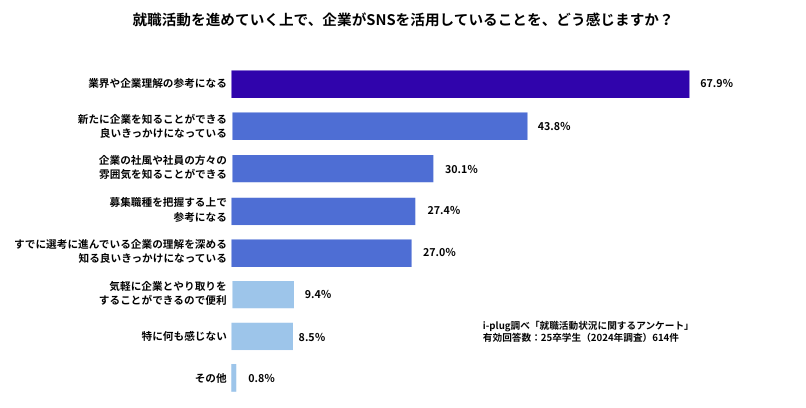

株式会社i-plugが実施した「就職活動におけるSNSの活用状況に関する調査」によると、2025年卒業予定の就活生の約6割が就職活動時にSNSを活用していると回答しました。

引用:株式会社i-plug「就職活動におけるSNSの活用状況に関する調査」

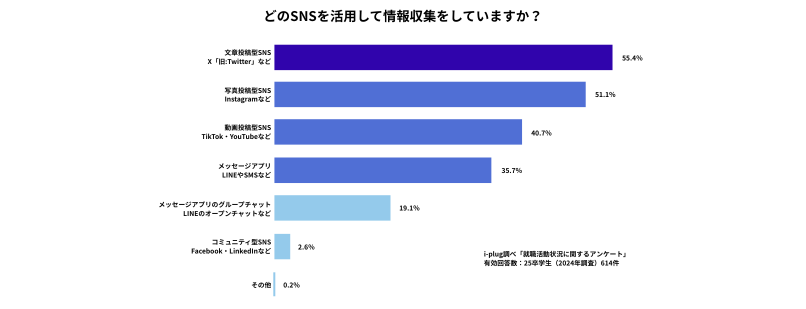

就活生が利用するプラットフォームは多岐にわたりますが、X(旧Twitter)などの文章投稿型が55.4%、Instagramなどの写真投稿型が51.1%に上り、気軽に情報を発信・収集できるプラットフォームを好んで利用している様子がうかがえます。

続いて、動画投稿型のTikTok・YouTubeも40.7%と高い利用率を示しており、情報量の多い動画型SNSも情報収集に活用する就活生が一定数いることがわかります。

引用:株式会社i-plug「就職活動におけるSNSの活用状況に関する調査」

就活生は、多様なプラットフォームを駆使して多角的に情報を収集しています。このような就活生の動向からも、企業は単一のSNSに固執するのではなく、各媒体の特性を活かした多角的な情報発信戦略を構築することが、自社への関心を喚起する上で重要だと考えられます。

社会人のSNS活用状況

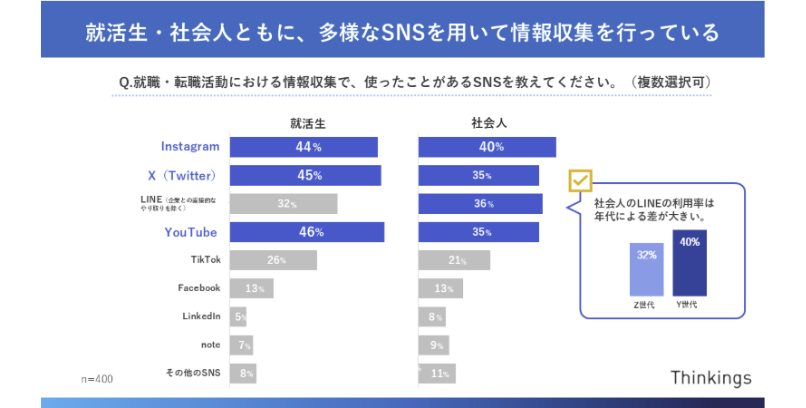

Thinkings株式会社が実施した「就職活動・転職活動におけるSNS利用実態調査」によると、社会人も転職活動時にInstagram(40%)やLINE(36%)、X(旧Twitter)(35%)といった多様なSNSを情報収集に利用しており、複数チャネルを活用した多角的な情報収集が一般的になりつつあります。

引用:Thinkings株式会社「就職活動・転職活動におけるSNS利用実態調査」

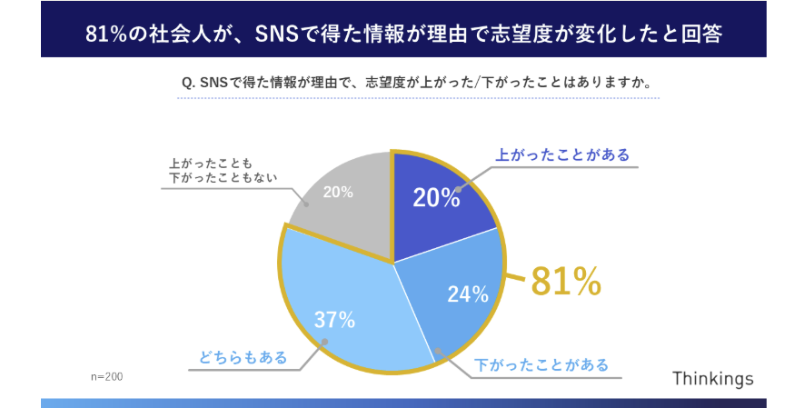

さらに、SNSで得た情報が理由で志望度が変化した割合は全体の81%にも上り、転職活動時の意思決定や行動にも直接的な影響を与えていることがわかります。

引用:Thinkings株式会社「就職活動・転職活動におけるSNS利用実態調査」

中途採用でSNSを活用する際は、候補者の活用実態を的確に捉え、ターゲット層に響くコンテンツを戦略的に発信していくことが、採用競争を優位に進める上で不可欠だと考えられます。

企業の採用活動にSNSを活用するメリット

ここでは、企業の採用活動にSNSを活用するメリットについて解説します。

即時性が期待できる

従来の求人サイトや紙媒体、合同説明会などを使った採用活動では、情報発信から候補者が認知するまでにタイムラグが生じていました。その点、SNSはリアルタイムの情報発信が可能なため、企業の最新のニュースや社員がランチを楽しんでいる日常の一コマ、社内イベントの様子などを、その場で投稿して閲覧者と即時に情報を共有することができます。

候補者は常に鮮度の高い情報を得られるようになり、企業への関心も常に高い状態を維持できるでしょう。

広範性が高い

SNSには、様々な層に広く情報を届けられる利点もあります。従来の採用手法では、特定の大学や専門学校、あるいは特定の職種に特化した求人サイトに登録している人材にしかリーチできませんでした。その点、SNSは、転職を積極的に考えていない潜在的な候補者層や自社に興味・関心が薄い就活生にも情報を届けることができます。興味・関心に基づいてフォローしているアカウントや、友人がシェアした投稿をきっかけに、自社の存在を知るケースも少なくありません。

投稿が「いいね」されたり、シェアされたりすることで、フォロワー以外のネットワークにも情報が拡散し、広告費をかけずにリーチを拡大できる点も大きなメリットといえるでしょう。また、特定のハッシュタグやキーワードを戦略的に利用すれば、自社の求める人材像に効率的にアプローチすることもできます。

双方向性のコミュニケーションが可能

SNSでは、求人掲載に対する「いいね」やコメント、DM機能を通じて候補者と直接やり取りできるため、一方通行のコミュニケーションになりがちな従来の採用手法とは異なり、双方向のコミュニケーションで関係性を構築していくことができます。

候補者は、企業の投稿に対して気軽に質問や感想を投稿できるため、「親しみやすい」「気軽に話せる」というポジティブな印象を抱きやすくなります。さらに、候補者からの質問や反応を分析することで、企業は彼らが本当に知りたい情報や関心事をリアルタイムで把握でき、今後のコンテンツ企画や採用メッセージの改善に活かせるようにもなるでしょう。

就活生・社会人が企業に発信してほしいSNSのコンテンツ

ここでは、就活生・社会人が企業に発信してほしいSNSのコンテンツについて解説します。

就活生が企業に発信してほしいコンテンツ

株式会社i-plugが実施した「就職活動におけるSNSの活用状況に関する調査」によると、「企業のSNSで確認したい情報」としては、インターンシップや説明会の案内が61.6%と、最多となりました。加えて、社員の働き方や部署ごとの仕事内容も一定の関心を集めています。

引用:株式会社i-plug「就職活動におけるSNSの活用状況に関する調査」

SNSはスケジュールや募集要項など実務的な情報発信に加えて、動画によるオフィスツアーや社員インタビューなど、職場の空気感や臨場感を伝える手段としても有効です。就活生にとって、働くイメージを描ける情報は企業理解の促進につながり、安心感や信頼感の醸成にも直結します。福利厚生のような制度面についても、ユニークなものをビジュアルで分かりやすく紹介すれば、企業の魅力を効果的に印象付けることができるでしょう。

社会人が企業に発信してほしいコンテンツ

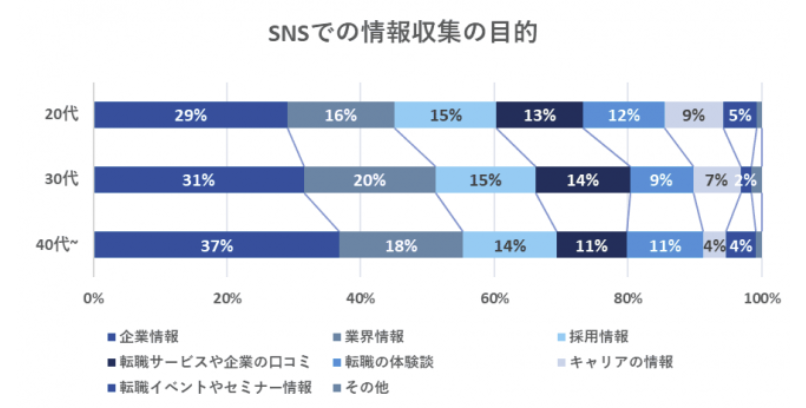

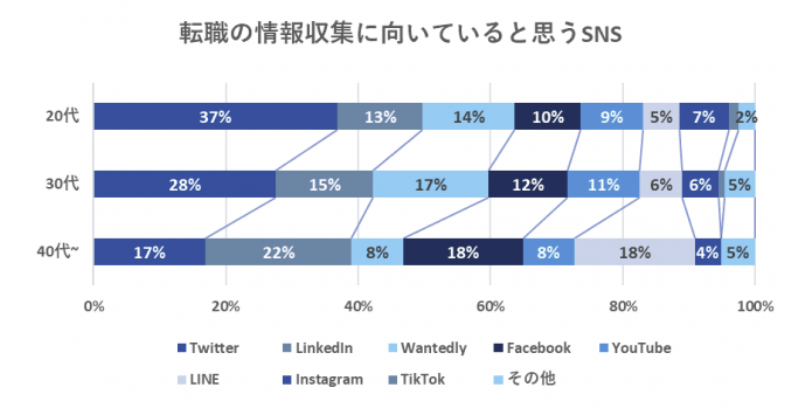

転職活動時におけるSNS利用においては、年代によって求める情報や利用するプラットフォームが異なることがわかりました。

株式会社ギークリーが実施したアンケート調査によると、20代の若手層は自身の「キャリアに関する情報」への関心が高く、情報収集の場としてX(旧Twitter)を多用する傾向にあります。一方、40代以降のミドル・シニア層は「企業の公式情報」を重視し、LinkedInやFacebookなどビジネス色の強いSNSの利用率が高まる傾向があります。

引用:株式会社ギークリー

引用:株式会社ギークリー

20代を採用ターゲットとする場合は、具体的なキャリアパスの提示、スキルアップ支援制度の紹介、あるいは現場で活躍する同世代の社員の声などのコンテンツが有効だと考えられます。一方、40代の採用に取り組む際は、企業の事業戦略やビジョン、専門性を活かせるポジションの紹介、そしてワークライフバランスを実現するための制度などの発信が効果的といえるでしょう。

中途採用では、画一的な情報を発信するのではなく、採用ターゲットに響くメッセージを最適なプラットフォームで届けることが重要です。

企業の採用活動でSNSを活用するコツ

続いて、企業の採用活動でSNSを活用するコツを解説します。

ブランドの一貫性を保つ

採用活動にSNSを取り入れる際、目的やターゲットを明確にし、投稿ごとに企業が伝えたいメッセージやトーンを統一することが重要です。採用アカウントで「自由で楽しい会社」をアピールしても、実際の企業文化が硬直的であったり、企業のロゴやデザインのトーンが異なっていたりすると、候補者は不信感を抱くことになります。

ブランドの一貫性を保つには、人事部と広報部門、そして経営層が連携し、企業の理念や価値観を共有することが不可欠です。投稿内容やデザイン、言葉遣いを統一するためのガイドラインを策定し、企業全体で一つの声を発信する意識を持つことで、採用ブランディングが強化され、候補者からの信頼も高まるでしょう。

情報の透明性の担保に勤める

従来の採用活動では、企業の良い面ばかりが強調されがちでしたが、SNSでは仕事のやりがいや楽しさだけでなく、直面する課題や成長に伴う苦労、繁忙期の様子など、組織の「ありのままの姿」を正直に発信することがポイントです。

誠実な姿勢を示すことで、候補者は自分にその仕事が本当に合っているか、入社後のギャップはないかをより深く検討できるようになります。結果として、企業の文化や価値観にフィットする人材からの応募が増え、入社後の定着率向上にも寄与する効果が期待できます。

属人化を避け、運用体制を標準化する

SNSアカウントは、企業の組織資産と捉え、誰が担当しても一貫したメッセージを発信できる体制を構築することも欠かせません。属人化を避け、運用体制を標準化するには、投稿内容の方向性、言葉遣い、投稿頻度、緊急時の対応フローなどを詳細に定めた運用マニュアルの作成が有効です。

さらに、マニュアルに基づいて複数人で運用できる体制を構築することで、個人のスキルに依存しないSNS運用を実現できます。

炎上リスク対策を徹底する

SNSには拡散力があるため、誤投稿や不適切な表現が炎上に直結します。そのため、投稿前に複数人で内容をチェックするダブルチェック体制、投稿ルールや禁止表現を定めたガイドライン、ログイン管理などを整備することが不可欠です。

さらに、万一炎上が発生した場合の対応フローを事前に定め、迅速かつ誠実に謝罪や訂正を速やかに行える体制を整備しておくことも重要です。

まとめ

多くの企業がSNSの効果を認識し、採用活動への導入を進めており、就活生や社会人といった候補者側もSNSを主要な情報源として利用しています。この潮流の中で採用を成功させるには、候補者が求める「リアルな情報」をターゲットに合わせて最適化されたコンテンツとして提供することが重要です。

即時性や双方向性というSNSならではの利点を最大限に活かしつつ、ブランドの一貫性や炎上リスクの管理といった運用体制を堅実に構築することで、SNSは自社にとって有効性の高い採用ツールとなるでしょう。

ぜひ本記事を参考に、採用活動におけるSNSの利用効果を高め、求める人材の採用を成功させましょう。

コラムを書いたライター紹介

日向妃香

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

コメントはこちら