新卒採用におけるリクルーター制度の重要性と導入ステップを解説

近年、売り手市場の加速、ならびに就活の早期化により、新卒採用では学生との接点作りが一層重要視されつつあります。特に、学生がリアルな情報を強く求めるようになった今、現場で働く社員が自社の魅力を学生に直接伝える「リクルーター制度」が採用成功の鍵として注目されています。

一方で「導入したものの形骸化している」「具体的な効果・成果を得られていない」などの声も少なくありません。本記事では、新卒採用におけるリクルーター制度の重要性や効果を最大化するための導入ステップを解説します。

新卒採用でリクルーター制度が重要視されるようになった3つの理由

ここでは、リクルーター制度が重要視されるようになった理由を解説します。

理由1:採用担当者の業務肥大化

近年の採用活動は、採用チャネルが多様化・複雑化しており、従来の就活サイトへの出稿や合同説明会への参加はもちろん、企業から学生へ直接アプローチするダイレクトリクルーティングの導入、長期・短期のインターンシッププログラムの実施、SNSを活用した採用広報など、採用担当者が担う業務は増大しています。多くの採用担当者が目の前の業務に追われ、本来注力すべきである学生一人ひとりとの丁寧なコミュニケーションや中長期的な採用戦略の立案など、コア業務に十分な時間を割けていない実情があります。

このような状況において、リクルーター制度は、採用担当者の負荷を軽減し、採用活動全体の質を向上させる施策の一つになると期待されています。リクルーターが個別面談や動機付け、関係構築など、採用担当者に代わり学生とのコミュニケーションを担うことで、企業として学生との接点機会を増やし、かつ一人ひとりへの対応の質を高められるようになります。

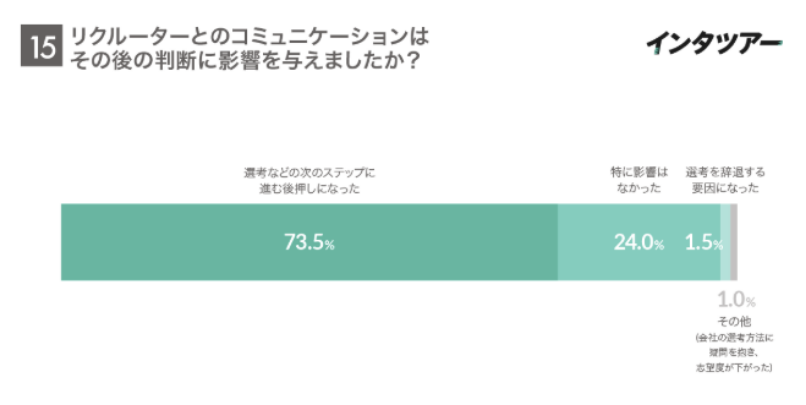

事実、株式会社インタツアーが23卒~24卒学生を対象に実施した『リクルーターとのコミュニケーション調査』では、リクルーターとのコミュニケーションで志望度が高まった学生は73.5%にも上り、リクルーターが入社の意思決定や志望度の向上に欠かせない存在になっていることがわかります。

引用:株式会社インタツアー『リクルーターとのコミュニケーション調査』

リクルーターの戦略的な活用は、採用担当者がより上流の戦略設計に集中するための時間を創出し、組織全体としての採用力を最大化するための、不可欠な取り組みといえるでしょう。

理由2:ジョブ型採用への移行

ジョブ型採用への移行により、リクルーターの役割は以前にも増してより重要視されるようになりました。終身雇用を前提としたメンバーシップ型採用が「どの会社に入るか(就社)」を重視していたことに対し、ジョブ型採用は「どの仕事に就くか(就職)」を重視します。このような学生動向の変化に伴い、学生が企業を選ぶ際の判断基準も「企業の安定性やネームバリュー」などの外的要因から、「自身の専門性を活かせるか、プロフェッショナルとして成長できる環境かどうか」といった、キャリアに直結する内的要因へと大きくシフトしています。

その結果、学生は自分が担う仕事について、専門的かつ詳細な情報を求めるようになりました。例えば、データサイエンティストを志望する学生は、その企業がどのようなデータ基盤を持ち、どのような分析手法を用いているのかを知りたがるでしょう。また、UXデザイナーを志望する学生は、ユーザーリサーチからプロトタイピング、実装に至るまでの具体的なデザインプロセスやエンジニアとの協業体制について、現場視点の情報を求めると考えられます。

これらの専門的な問いに対し、人事担当者が全ての職種について、現場の第一線で働く社員と同等の解像度で答えることは、難しいでしょう。そこで、リクルーターが自らの実体験に基づき、使用しているツールや技術、プロジェクトの具体的な進行手順、そしてその仕事ならではの魅力や難しさを語ることで、学生は入社後の自身の姿をリアルに想像し、「この環境で働きたい」という強い動機を形成できるようになります。

理由3:リアルな情報ニーズの増大

幼い頃からインターネットに慣れ親しんだZ世代は、企業が一方的に発信する公式情報をそのまま受け入れることはなく、SNSや口コミサイト、第三者機関の調査レポートなど、あらゆるチャネルを駆使して、職場の人間関係、具体的なキャリアパスの事例、そして仕事のやりがいだけでなく厳しさも含めたリアルな情報を徹底的に収集・分析します。

また、例えば企業のWebサイトに「社員の成長を全力でサポートします」と記載された表層的な情報よりも、リクルーターが「自分は入社3年目で、会社の費用負担で海外カンファレンスに参加させてもらった経験がある」と語るリアルな情報に、より価値を感じ信頼を寄せます。

このように、企業のリアルな情報を最も効果的に提供できる存在がリクルーターであり、学生の志望度や企業に対する信頼を大きく向上させる役割を担います。

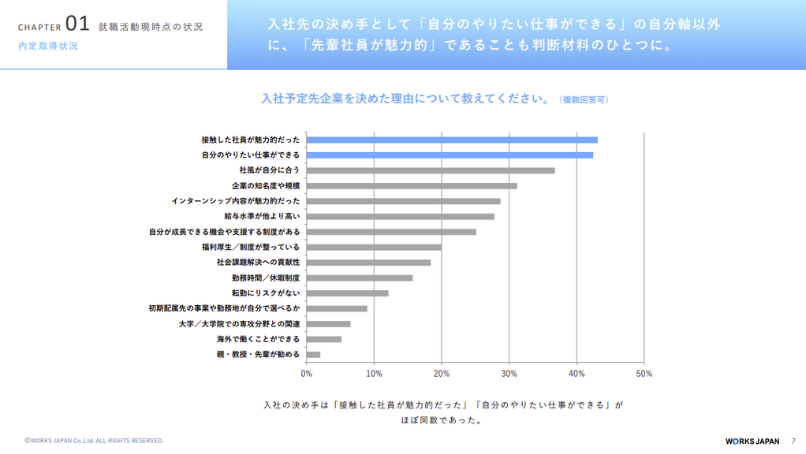

ワークス・ジャパンが実施した『26卒採用市場の振り返り調査(学生編)』では、学生が就職先を決めた理由として、「接触した社員が魅力的だった」が「自分のやりたい仕事ができる」と並んで最も多く回答されました

引用:株式会社ワークス・ジャパン『26卒採用市場の振り返り調査(学生編)』

本調査結果は、学生が現場で働く社員との直接的かつパーソナルな交流を通じて、リアルな企業文化や働きがいを感じ取り、入社の意思を固めていることを示しています。

リクルーター制度のトレンド

かつてのリクルーター制度は、特定の大学出身の社員がOB/OGとして後輩学生と接触し、自社への入社を促す活動が一般的でした。しかし、近年は、大学別ではなく、職種別にリクルーターグループを設計する企業が増えつつあります。

リクルーター制度のあり方が変化した要因として、メンバーシップ型採用からジョブ型採用への移行が挙げられます。総合職として一括採用し、入社後の適性を見て配属先を決める従来の方法とは異なり、ジョブ型採用では職務内容(ジョブディスクリプション)を定義し、規定の職務を遂行できる専門性を持った人材を採用する方法を指します。また、終身雇用制度の崩壊により、自身の市場価値を高められるスキルの習得に学生の関心が移行していることも一因だと考えられます。

学生は「その会社で、具体的にどんな仕事をするのか」「どのようなスキルセットが求められ、どう成長できるのか」など、以前よりも職種や業務内容に対してより解像度の高い情報を求めるようになりました。このような背景から、多くの企業が従来の大学別ではなく、職種別にリクルーターグループや制度を設計するようになりました。

リクルーター制度の導入ステップ

リクルーター制度を成功に導くためには、場当たり的な導入ではなく、戦略に基づいた設計と準備が不可欠です。ここでは、制度の導入から運用に至るまでのプロセスを、4つのステップに分けて解説します。

【STEP1】目的とKGI/KPIの明確化

リクルーター制度を導入するにあたっては、まず目的(ゴール)を定義しましょう。目的が曖昧なままでは、活動の方向性がブレてしまい、リクルーターの士気も上がらず、結果的にコストだけがかかる形骸化した制度になりかねません。

例えば、「理系学生の母集団形成が長年の課題である」「選考プロセスにおける途中辞退率が高い」「内定は出すものの、他社に負けてしまい承諾率が低い」といった採用課題を洗い出し、各課題を解決するための手段としてリクルーター制度を位置づけることが重要です。これにより、「選考移行率の20%改善」「内定承諾率の15%向上」など、具体的で測定可能な目的を設定できるようになるでしょう。

目的を明確にした後は、達成度合いを客観的に評価するための指標となるKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を設計します。KGIは、リクルーター制度における最終的なゴールを指し、KPIは、KGIを達成するための中間目標を指します。KPIを週次や月次で確認することで、どこにボトルネックがあるのかをデータに基づいて判断し、迅速な改善アクションへとつなげることが可能になります。

【STEP2】リクルーターの人選と育成

リクルーター制度の成否は、リクルーターを担う社員の人選に大きく左右されることがあります。営業成績が優秀なエース社員やコミュニケーション能力が高い社員を安易に任命することは必ずしも最善とは言えず、思わぬ失敗を招く恐れがあります。

人選にあたっては、以下の3つの基準を参考に総合的に判断しましょう。

-

傾聴力と共感性

自分が話したいことよりも、まず学生が何を知りたがっているのか、どんなことに不安を感じているのかを、真摯な姿勢で聴き出せる社員はリクルーターの資質を備えていると考えられます。学生の言葉の裏にある価値観や感情を汲み取り、「あなたのことを理解したい」という想いを伝えられる共感性が信頼関係を築く際の土台となるでしょう。 -

自社への愛情と当事者意識

リクルーターには、自社が提供する製品やサービス、そして自社の組織文化に心から誇りと愛情を持ち、その魅力を自身の言葉でいきいきと語れる姿勢が求められます。また、会社の課題や採用活動にも当事者意識を持ち、自分たちの手で良くしていこうという当事者意識を持っている社員は、学生にとって魅力的に映るでしょう。 -

高い倫理観と誠実さ

企業の魅力や仕事のやりがいなどポジティブな側面だけでなく、企業の抱える課題や仕事の厳しさといったネガティブな情報も、必要であれば正直に伝えられる誠実な姿勢もリクルーターには不可欠です。課題や厳しい現実についても正直に伝え、学生が納得して意思決定できるようサポートする姿勢が、結果的に学生の志望度向上につながることもあるでしょう。

リクルーター制度を効果的に運用するには、人選に加え育成も欠かせません。特に、リクルーター活動を開始する際は、リクルーターとしての立場や役割を正しく認識できるよう、リクルーター研修などの場を設けることが大切です。

リクルーター研修では、まず企業理念や事業戦略、求める人物像などの基本情報を採用担当者とリクルーター間ですり合わせましょう。加えて、オワハラやセクシャルハラスメントなどにつながりかねない言動、内定を不当にちらつかせるような発言などをまとめたNG言動集を共有し、ロールプレイングを交えながらリスク管理意識を徹底させることが大切です。

【STEP3】学生との接触チャネルの設計

優秀なリクルーターを育成しても、肝心の学生と出会う機会がなければ、その力は発揮されません。自社が求める学生に効率的かつ効果的にアプローチするために、戦略的に接触機会を設計することが重要です。その際、単一のチャネルに依存するのではなく、複数のチャネルを組み合わせ、学生の認知度や志望度のフェーズに合わせて柔軟に使い分けることがポイントです。

大学のキャリアセンターやインターンシップ、ダイレクトリクルーティングなどのチャネルを戦略的に組み合わせ、学生が自社を「認知」してから「入社」に至るまでの候補者体験(Candidate Experience)を設計し、各フェーズでリクルーターがどのように価値提供できるかを定義することが重要です。

【STEP4】情報共有と連携の仕組みづくり

リクルーター制度が本格的に稼働し始めると、多くの企業が活動の属人化に直面します。リクルーター活動はリクルーターが個々に活動を進めるケースも多いため、採用活動における貴重な情報がリクルーター個人の記憶や手元のメモの中に留まってしまい、組織全体のナレッジとして蓄積・活用されない恐れがあります。

例えば、学生と事前に面談したリクルーターからの情報が全く共有されないまま一次面接に臨んでしまう、などの事態が想定されます。これでは、学生は「また同じ話をしなければならないのか」と感じ、企業への不信感を募らせるでしょう。リクルーター活動における属人化を防ぐには、情報共有できる仕組みを構築することが欠かせません。

情報共有の方法は様々ですが、定期的に定例会を開催し、各リクルーターの活動内容や学生の反応を共有する場を設けるのも一つの方法です。これにより、一人のリクルーターの成功アプローチをチーム全体で横展開したり、対応が難しい学生に対してチームで戦略を練ったりすることが可能になります。

リクルーターの人数が多く、定例会などの場を設けられない場合は、採用管理システム(ATS)を導入し、学生情報を一元管理する方法もあります。リクルーターが接触した学生情報を一元管理できていれば、面接官は学生情報をインプットした上で面接に臨むことができます。結果的に、組織全体として情報の一貫性を保ち、かつ一人ひとりの学生に寄り添った対応が可能となります。

まとめ

本記事では、新卒採用におけるリクルーター活用の重要性や制度設計のステップについて解説しました。リクルーターは、採用活動における補助役ではなく、企業の理念と文化を体現し、学生の最終的な意思決定を後押しする存在です。

学生が企業を選ぶ際に「社員の魅力」を重視する今、リクルーター一人ひとりが自社のアンバサダーとして、学生と誠実に向き合うことこそが、数多くの企業の中から自社を選んでもらうための有力な戦略と言えるでしょう。

リクルーター制度の成功には、戦略に基づいた制度設計や適切な人選、継続的な育成、そして人事と現場が一体となって情報を共有し、組織的に取り組む連携体制が不可欠です。

新卒採用においてもリクルーター制度が効果的に運営されるよう、ぜひ本記事で紹介したリクルーター制度のトレンドや導入ステップを参考に、リクルーター制度の再設計やあり方の見直しに取り組んでみてください。

コラムを書いたライター紹介

日向妃香

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

コメントはこちら