【採用担当者向け】「タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ」とは?他のキャリア形成支援との違いや導入メリット・デメリットを解説

企業の採用活動を取り巻く環境は、年々厳しさを増しています。少子高齢化による労働力人口の減少に加え、学生のキャリア意識の変化や多様化が進む中で、従来の画一的な採用手法だけでは、企業が求める人材を確保することは困難になりつつあります。

このような背景の中、インターンシップの重要性は年々増しており、多くの企業が新卒採用における重要な施策と位置づけるようになりました。

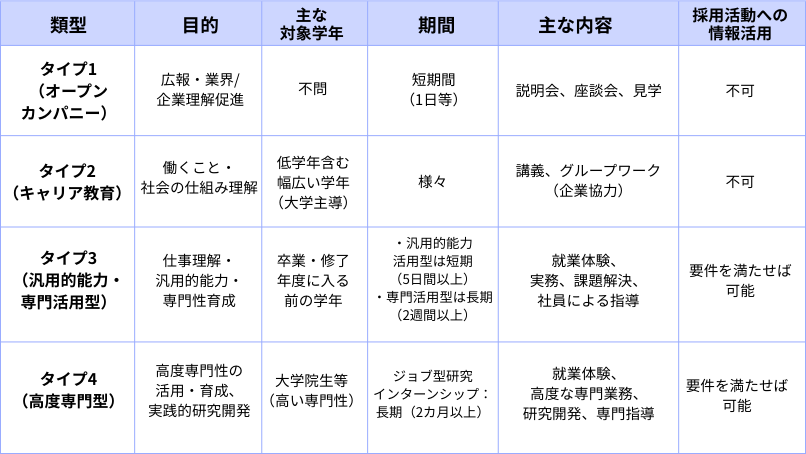

しかし、令和5年度より、インターンシップはキャリア形成支援に係る取り組みとして4つの類型に区分されているため、採用担当者はそれぞれの特徴やルールを正しく理解しておく必要があるでしょう。

今回は、「タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ」に焦点を当て、他のキャリア形成支援との違いや導入するメリット・デメリットなどについて解説します。

参考:厚生労働省「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」

タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップとは?

「タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ」とは、文部科学省、厚生労働省、経済産業省が定めた「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」において、新たに位置づけられたインターンシップの類型の一つです。

本プログラムは、学生が自らの汎用的能力や専門性を企業での実務を通じて実践的に深めることを主目的としています。単なる情報提供や短期間の体験に留まらず、学生が企業の事業に関連する特定の業務や課題解決に一定期間継続的に取り組み、社員からの具体的な指導やフィードバックを受けながら就業経験を積むことを想定しています。

本インターンシップに参加することで、学生は自身の能力が実際のビジネスシーンでどのように通用するのか、どのような仕事に興味や適性があるのかを、より深く理解できるようになります。

また企業にとっても、学生を表面的な情報だけでなく、実務における能力やポテンシャル、適性、カルチャーフィットなど、多角的な情報を通じて深く理解できる機会になることが期待されています。

学生のキャリア形成支援活動 4類型(タイプ1~4)の特徴

「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」では、従来のインターンシップを学生のキャリア形成支援という共通の目的に資する活動としてプログラムを見直し、以下の4つのタイプに分類しました。

- タイプ1:オープン・カンパニー

- タイプ2:キャリア教育

- タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ

- タイプ4:高度専門型インターンシップ

それぞれのタイプは、目的や主な対象学年、期間、プログラム内容、そして採用活動への情報の活用などの点で明確に区別されています。

そのため、企業は自社の採用戦略や目的に応じて、どのタイプのキャリア形成支援を実施すべきかを検討する必要があります。

各キャリア形成支援の違いを正しく理解することが、効果的なプログラム設計と運用、そしてその後の採用活動との連携において不可欠となるでしょう。

本章では、各タイプの詳細と特徴を解説します。

参考:採用と大学教育の未来に関する産学協議会「産学で変えるこれからのインターンシップ」

タイプ1:オープン・カンパニー

タイプ1に分類される「オープン・カンパニー」は、学生に対して特定の業界や企業に関する情報を提供することで、学生の視野を広げ、早期からの主体的なキャリア形成を支援することを主な目的としています。

対象学年は限定されず、大学1年生や2年生といった低学年の学生も参加可能です。

プログラム内容は、会社説明会や社員との座談会、オフィスや工場などの見学、業界説明などが中心となり、1日など短期間で実施されるケースが一般的です。

企業にとっては、自社の認知度向上や企業イメージの醸成、そしてその後の採用選考への母集団形成に向けた広報活動としての利点が得られます。ただし、タイプ1で得られた学生情報は、採用選考活動に直接活用することは認められていません。

タイプ2:キャリア教育

タイプ2に該当する「キャリア教育」は、主に大学等の教育機関が主催し、企業がその活動に協力する形で実施される取り組みを指します。特定の業界や企業への理解を深めるよりも、働くことへの意義や社会で求められる基本的な能力、多様な働き方など、より普遍的なキャリア教育を提供する側面が強い点が特徴です。

1年生や2年生など低学年を含む幅広い学年の学生が対象となり、大学のカリキュラムの一環として実施されることもあります。

プログラム内容は、企業の社員が大学に出向き講義をする、企業の施設を訪問して働く現場を見学する、特定のテーマについて企業と連携してリサーチを行う、などが挙げられます。実施期間は大学の授業計画に準ずるため様々です。企業にとっては、社会貢献活動や大学との連携を深める機会になる利点があります。

なお、タイプ2についても、タイプ1と同様に、得られた学生情報を採用選考活動に活用することは認められていません。

タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ

タイプ3の「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」は、学生が特定の職種や職務に対する理解を深めるとともに、実務を通じて自らの汎用的能力や大学等で培った専門性を向上させることを目的に実施されます。対象は卒業・修了年度に入る前の学年の学生に限定されます。

また、プログラム内容は、企業における就業体験が必須であり、社員の指導のもと実際の業務に近い課題に取り組みます。

実施期間は、汎用的能力活用型の場合は5日間以上、専門活用型に該当する場合は2週間以上となり、学生はインターンシップを通じて、仕事の具体的な流れや必要なスキル、難しさ、そしてやりがいなどを学びます。

企業も学生の実務遂行能力や課題解決能力、コミュニケーション能力、主体性、専門知識の活用度などを詳細に観察・評価できる利点があります。さらに要件を満たせば、インターンシップで得られた学生に関する情報を採用選考活動に活用できます。

タイプ4:高度専門型インターンシップ

タイプ4に分類される「高度専門型インターンシップ」は、特定の分野において高度な専門知識やスキルを有する学生を対象としたプログラムです。実施や導入の目的は、学生の持つ高い専門性を企業の事業活動における高度な課題解決に活かすこと、そして将来的にその学生を専門人材として育成し、採用に繋げることにあります。

対象は主に大学院生など、特定の専門分野を深く研究・習得している学生が想定されます。

プログラム内容は、学生の専門性を最大限に活かせるような実践的な研究開発、高度な分析、専門プロジェクトへの参加が中心となり、企業の専門家や研究者による個別指導が行われます。実施期間は、2カ月以上と長期間にわたる点も特徴の一つです。

企業にとっては、将来の事業の核となる専門人材の早期発掘や接点機会の創出に寄与する可能性が期待されています。タイプ3と同様に、要件を満たせば、インターンシップで得られた学生の情報を採用選考活動に活用できます。

企業が「タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ」を導入するメリット・デメリット

ここでは、企業が自社の新卒採用に「タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ」を導入するメリットとデメリットについて解説します。

【メリット1】早期からの優秀な学生との接点を図り魅力付けできる

タイプ3インターンシップは、卒業・修了年度に入る前の学年を対象とするため、採用活動が本格化する前に、意欲の高い学生にアプローチできます。

また、5日もしくは2週間以上の期間にわたる就業体験を通じて、学生は企業のリアルな雰囲気を肌で感じることができたり、社員と密なコミュニケーションを取る中で、企業の文化や価値観、働く人々の魅力にも直接触れたりできます。

優秀な学生は複数のインターンシップに参加する傾向がありますが、その中でパンフレットやWebサイトだけでは伝えきれない生きた情報を提供し、自社を強く印象付けられる点は、採用競争において有利に働くでしょう。

【メリット2】入社後ミスマッチの低減と定着率向上

タイプ3インターンシップは、学生に実際の業務や職場環境を体験してもらう就業体験型であるため、入社後のミスマッチを大幅に低減できるメリットもあります。

学生はインターンシップを通じて、具体的な仕事内容、業務の難しさ、職場の雰囲気、人間関係などを体験し、自身の適性や興味との合致度を判断します。

また企業も学生の働きぶりや業務への取り組み姿勢、課題解決能力、コミュニケーション能力、そして周囲との協調性などを長期間にわたって多角的に観察・評価できます。

入社前に互いが深く理解し合う機会を持つことで、「イメージと違った」「自分には合わない」などの理由による早期離職を防ぎ、結果として新入社員の定着率向上にも寄与するでしょう。

【デメリット1】プログラム設計・運営の負荷増大

タイプ3インターンシップは、単なる説明会やグループワーク形式のプログラムとは異なり、学生に実際の業務に近い「就業体験」を提供するため、プログラム内容はより具体的かつ実践的な内容にしなければなりません。学生に任せる業務の切り出しや難易度の調整、必要な機材やツールの準備、業務の進め方に関するマニュアル作成など、綿密な事前準備が必要になるため、プログラム設計や運営に大きな負荷がかかります。

また、学生の受け入れ人数によっては、現場社員の協力も必要となります。現場社員は、日々の業務に加えて学生のフォローを行うため、現場社員への負担が増大することも想定されます。

タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップを導入する際は、人事・採用担当者だけでなく、現場との連携を密にし、全社的な協力体制を構築することが不可欠であることを理解しておきましょう。

【デメリット2】指導・フィードバック体制の構築

タイプ3インターンシップでは、職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行わなければなりません。しかし、指導・フィードバック体制の構築が企業の採用活動における負担の増大に繋がる恐れがあります。

学生は実務経験が少ないため、業務内容だけでなく、ビジネスマナーや仕事の進め方など、様々な面でサポートが必要です。

また、学生の学びを最大化し、企業も学生の能力を正確に評価するには、学生の取り組みに対する的確なフィードバックが不可欠です。しかし、質の高い指導やフィードバックを行うには、担当社員にも一定の経験やスキルが求められ、また準備のための相応の時間と労力がかかります。指導担当者への事前研修や統一的な評価基準の策定、評価シートの準備など、体制構築に向けた準備も必要になるでしょう。

さらに指導やフィードバック体制が不十分だと、学生の満足度が低下したり、場合によっては企業の評判が落ちてしまったりするリスクもあります。

「タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ」導入におけるよくある質問と回答

本章では、タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ導入における、よくある質問と回答を紹介します。

Q1. オンラインでも実施は可能か?

タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップは就業体験を伴うため対面での実施が基本ですが、職種やプログラム内容によってはオンラインでの実施も可能です。

ただし、対面と同様の質の高い就業体験を提供するためには、入念な事前準備や運営時の工夫が必要です。

企業が意識するべき具体的な工夫や留意点としては、次のようなものが挙げられます。

【オンライン実施の際の工夫や留意点】

- コミュニケーション設計の工夫

オンラインは、対面より連携が難しいため、Web会議ツールを用いた朝礼・終礼、定期的な1on1など、密なコミュニケーションを意図的に設計することが大切です。 - モチベーション維持への工夫

孤独感を感じやすいオンライン環境では、オンライン懇親会や休憩時間中の雑談タイムなど、他のインターン生との交流機会を設けたり、業務の成果を適切に称賛・フィードバックしたりするなど、学生のモチベーションを維持する工夫が必要です。 - 進捗管理体制の設計

オンライン環境下では、学生の働きぶりが見えにくくなりがちです。そのため、日報や週報の提出を義務付ける、定期的なオンラインミーティングを設け進捗を共有するなど、進捗状況を適切に管理できる体制の構築が必須となるでしょう。 - 情報セキュリティへの対策

機密情報へのアクセスが発生する場合、学生のPC環境確認やVPN接続の利用、アクセス権限の限定、情報持ち出しに関するルール説明と同意など、セキュリティ対策を厳重に行う必要があります。 - 技術的サポートの提供

学生の通信環境やPCスキルは個々によって異なるため、事前の動作確認やトラブル発生時の問い合わせ窓口設置など、技術的なサポート体制の準備も不可欠です。

Q2. 採用選考に学生情報を活用する際の条件は?

タイプ3およびタイプ4で得た学生に関する情報を採用選考に活用することは可能ですが、三省合意が定める要件を満たした場合に限られます。

インターンシップで得た学生情報を選考に活用するには、以下の基準を満たす必要があります。

- 就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当)

- 指導要件(職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行う)

- 実施期間要件(汎用能力活用型は5日間以上。専門活用型は2週間以上)

- 実施時期要件(卒業・修了前年度以降の長期休暇期間中)

- 情報開示要件(学生情報を活用する旨等を募集要項等に明示)

参考: 厚生労働省「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」

要件を満たさないプログラムで得た情報を採用選考に活用することは、不適切な運用として問題視される懸念があるため、十分注意しましょう。

Q3. 「採用選考」として実施することは可能?

インターンシップを「採用選考」と位置づけることは認められていません。インターンシップは、あくまで学生のキャリア形成支援を主目的とする活動です。

そのため、タイプ3もしくはタイプ4で実施されたインターンシップの成績だけで本選考の合否を決定するような運用は避けましょう。

まとめ

タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップは、令和5年度以降の採用活動において、企業が優秀な学生を早期に発見し、採用ミスマッチを防ぐための施策として、その重要性や注目が高まっています。

プログラム設計・運営や指導体制の構築には相応の負担が伴いますが、学生に実際の就業体験を提供し、汎用的能力や専門性を実践的に評価できるというメリットは大きく、適切に運用することで、将来の採用成果にも大きく貢献する可能性が期待できるでしょう。

ぜひ、採用戦略の一手段として導入を検討したり、より効果的な運用方法を検証したりしてみてください。

コメントはこちら