退職代行とは?企業側が知っておくべき対応策と注意点

近年、働き方の多様化や価値観の変化に伴い、退職代行の利用者が増加しています。退職代行の存在が安易な退職を引き起こしているケースもあり、企業の人事担当者は、突然の退職に戸惑うこともあるでしょう。

そこで本記事では、退職代行が注目されている背景や退職代行から連絡があった場合の注意点などについて解説します。

退職代行が注目されている理由

本章では退職代行の利用者が増加している背景にある、次の3つの理由について解説します。

転職が一般化しているから

かつての日本は、一つの企業に長く勤め上げることが美徳とされる風潮がありましたが、近年ではキャリアアップや自己実現のために転職を選択する人が増加しています。転職が一般的になるにつれて、退職も以前ほど特別なものではなくなり、よりスムーズかつ円満に退職したいというニーズが高まりつつあります。

しかし、退職の意思を伝えることや、退職の手続きを進めることに心理的な負担を感じる人も少なくありません。特に、上司に直接退職を申し出ることに抵抗がある場合や引き止めに遭うことを懸念視する場合、退職代行を利用することで、煩わしい手続きや直接的なやり取りを避けられる利点があります。

転職市場の活況と退職希望者のニーズがマッチしたことにより、退職代行への注目も高まっていると考えられます。

ハラスメント問題や労働環境への意識が高まっているから

パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど、職場におけるハラスメント問題が社会的に注目されるようになり、従業員の働き方に対する意識が高まっています。さらに、劣悪な労働環境や過重労働に対する意識も高まり、従業員は以前よりも積極的に自身の権利を主張するようになりました。

しかし、ハラスメントを受けている場合や過酷な労働環境に置かれている場合、自力で退職を申し出ることは精神的な負担が大きく、困難を伴うことがあります。その点、退職代行は、自ら退職を申し出にくい状況にある従業員にとって、安全かつ確実に退職手続きを進められる手段となるでしょう。

従業員の権利を守り、より良い環境への転職をサポートする新たな手段として、退職代行が注目を集める結果となりました。

若年層を中心に新しい退職の在り方が普及しているから

一昔前と比較して従来の終身雇用や年功序列などへの働き方に対する価値観が変化しており、仕事に対する考え方も多様化しています。

特に若い世代は、自身のキャリアやライフプランを重視し、より柔軟な働き方や自己成長につながる環境を求める傾向が強く、現状の希望と働き方が合わないと感じた場合、積極的に転職を検討する傾向がみられます。

退職という行為に対する心理的なハードルが以前よりも低くなっており、より合理的かつストレスなく退職したいと考える若年層が増えていることも、退職代行の普及を後押ししていると推察されます。

退職代行の利用率

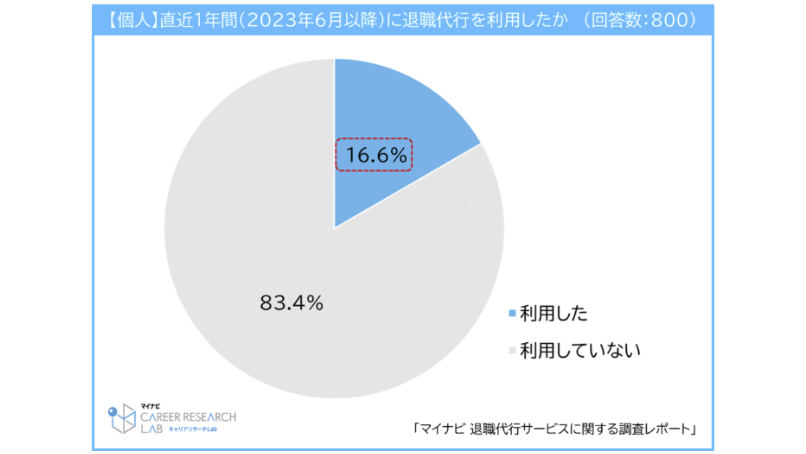

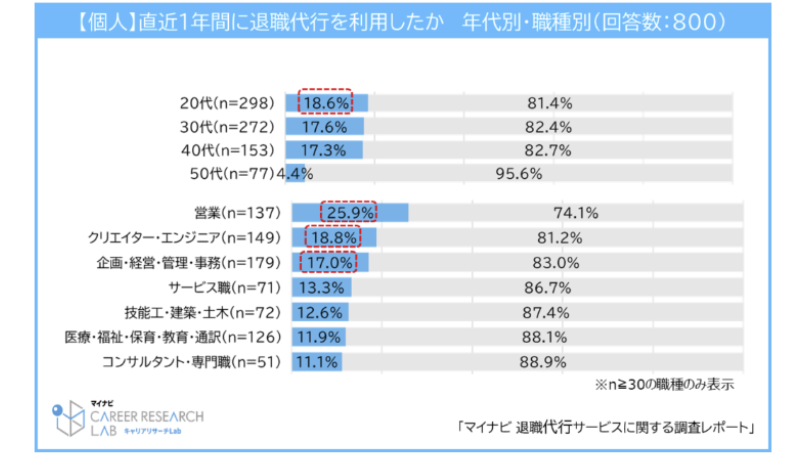

株式会社マイナビが実施した「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」によると、直近1年間に転職した人の中で退職代行を利用した人の割合は16.6%であり、年代が低いほど利用割合が高くなる傾向がみられました。

引用:株式会社マイナビ「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

引用:株式会社マイナビ「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

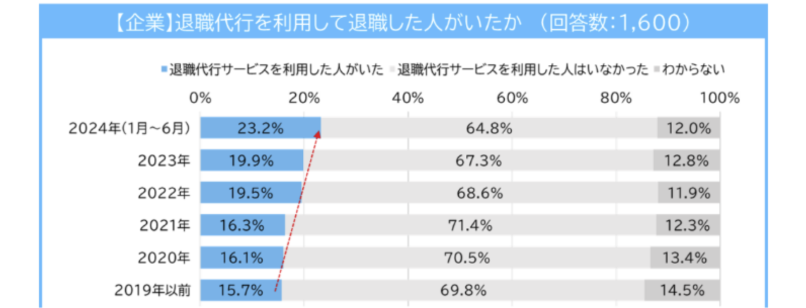

また、企業側における退職代行の利用状況においては、2024年上半期の調査で23.2%という結果になり、下記表の通り年々利用率が高まっていることが分かります。

引用:株式会社マイナビ「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

本調査結果から、今後も退職代行の利用者は増加すると予想されるでしょう。

【事例紹介】退職代行の利用が想定されるケース

ここでは、退職代行の利用が想定される具体的な事例を紹介します。

突発的な事態による退職代行利用

退職代行の利用例として、長年勤めてきた従業員が、家庭の事情や健康上の問題など、予期せぬ事態に見舞われ、急遽退職せざるを得なくなったケースが考えられます。従業員は、自ら会社に退職の意思を伝えたり、煩雑な手続きを行ったりすることが困難になっていると予想されます。

そこで退職代行を利用することで、従業員は自身の心身のケアに専念できるようになるでしょう。また、退職代行業者が介入することで、スムーズかつ迅速に退職手続き進められるようになります。

大きな精神的な負担による退職代行利用

職場内でのハラスメントやいじめ、過度な業務負担などにより、従業員が大きな精神的な負担を抱え、心身の健康を害してしまった場合も、退職代行を利用するケースがあります。

このような場合、従業員は会社に対して強い不信感や恐怖心を抱いている可能性があり、直接退職を申し出ることに強い抵抗を感じる場合があります。特に、うつ病などのメンタルヘルスに問題を抱えている従業員にとって、直接的な退職交渉は大きなストレス要因となるため、退職代行を利用することで精神的な負担を軽減しようとする傾向がみられます。

企業は、従業員のメンタルヘルスに配慮しつつ、大きな精神的な負担を強いた事態を真摯に受け止め、再発防止策を講じなければなりません。

退職交渉が難航している場合の退職代行

すでに従業員が会社に退職の意思を伝えているものの、人手不足などを理由に退職が認められなかったり、過度な引き止めに遭ったりなどして、退職交渉が難航しているケースも、退職代行の利用が想定されます。

従業員は、会社との交渉に疲弊し、精神的なストレスを感じている可能性があり、退職代行に退職交渉を一任することがあります。

企業側としては、引き留めに固執するのではなく、従業員の意思を尊重した上で最適な対処を考えなければなりません。退職代行から連絡がきても引き留め続けた場合、法令抵触(退職の自由)にあたる恐れがあるため注意しましょう。

外国人籍の従業員による退職代行利用

従業員が外国籍の場合、文化や言語の壁、あるいは日本の労働法規に関する知識不足などから、退職手続きをスムーズに進められないことも珍しくありません。退職理由の説明や必要な書類の準備、会社とのコミュニケーションにおいて、誤解が生じることを懸念視し、退職代行を利用するケースもあります。

このような場合、退職代行を利用することで、言語や文化の違いによるトラブルを避け、適切かつ円滑な手続きを実現できるでしょう。従業員は安心して帰国準備などに専念でき、会社側も異文化理解に基づいた対応が可能になります。

退職代行から連絡があった場合の適切な対応

ここでは、退職代行から連絡があった場合の適切な対応について解説します。

本人及び事実の確認

退職代行から連絡を受けたら、まず当該従業員が本当に退職を希望しているのか、事実確認を行いましょう。可能であれば、電話やメールなどを用いて、本人に直接退職の意思を確認することを推奨します。

中には、従業員に十分な意思確認を行わないまま企業に退職希望を伝える退職代行も存在します。また、従業員が退職代行に依頼したものの、後から撤回したいと考えている可能性もゼロではありません。

本人確認を怠り、退職手続きを進めてしまうと、不当解雇として訴えられるなどトラブルに発展する懸念があります。

連絡が取れない場合でも、退職代行からの情報と社内記録を照合し、在籍状況や連絡先を確認するなど、事実関係の把握に努めましょう。

弁護士など専門家への相談を検討する

退職代行からの連絡内容によっては、弁護士など専門家への相談を検討する必要があります。

たとえば、従業員がハラスメントや不当な扱いを受けていたと主張している場合や、契約期間が定められていた場合における途中退職希望など、法的な解釈や対応が求められるケースが該当します。専門家に相談せずに退職代行とやり取りをしてしまうと、法的なトラブルに巻き込まれるリスクがあり、不当解雇として訴えられたり、損害賠償を請求されたりする懸念があります。

専門家の意見を踏まえて対応を検討することで、不要なトラブルを未然に防ぎ、円満な解決を実現できます。特に、従業員との間にトラブルが生じる可能性が高いと判断される場合には、早めに専門家のサポートを得ることが賢明です。

退職代行を防ぐための企業の取り組み

退職代行の利用は、従業員が会社に直接退職の意思を伝えにくい状況があることを示唆しています。企業が従業員の離職を防ぎ、エンゲージメントを高めるためには、退職代行を利用せざるを得ない状況を作らないための取り組みが不可欠です。

本章では、退職代行を防ぐための企業の取り組み例を紹介します。

定期的に従業員と面談を実施する

従業員の潜在的な不満やキャリアに対する希望を早期に把握し、適切な対応を取るためには、定期的な面談の実施が有効です。

面談を行うことで、従業員の不安や悩みを早期に把握し、必要なサポートを提供できるようになるでしょう。特に新入社員や若手社員は、職場の雰囲気や業務内容に対して不満を抱えていても、本音を上司に打ち明けられずに一人で抱え込むケースが散見されます。

上司や人事担当者が従業員とじっくりと話し合う時間を定期的に持つことで、従業員は会社に対して自身の意見や要望を伝えやすくなります。もし退職を考えている兆候がみられた場合には、その理由を丁寧にヒアリングし、部署異動や業務内容の変更、キャリアパスの再検討など、状況に応じた解決策を共に模索することで、退職を思いとどまらせられることもできるでしょう。

面談では、企業としてどのようにサポートできるかを伝えましょう。また、従業員の意見や提案に耳を傾け、積極的に職場環境の改善に努める姿勢も不可欠です。従業員との信頼関係を築くことで、退職代行の利用を未然に防ぐことができるでしょう。

働きやすい職場環境の構築に努める

退職代行の利用を未然に防ぐためには、従業員が安心して働ける環境を提供することも重要です。

具体的には、以下のような取り組み例が挙げられます。

- ハラスメント防止対策の徹底

職場でのハラスメントが原因で退職を希望するケースは少なくありません。セクハラやパワハラの防止策を講じ、安心して働ける環境の提供に努めましょう。 - 柔軟な働き方の導入

テレワークや時短勤務など、従業員のライフスタイルに合わせた働き方を取り入れることで、離職の防止につながります。 - 適性な労働時間管理

長時間労働が続くと、心身の健康に悪影響を及ぼし、退職意欲を高める原因となります。労働時間を適切に管理し、過重労働の防止に努めましょう。

退職代行は拒否できる?

民法上、退職代行経由であっても従業員の退職希望は、原則拒否できません。ただし、退職代行業者の行為が非弁行為に該当する場合は拒否できます。

【退職代行を拒否できるケース】

- 弁護士資格を持っていない代理人が退職手続きを行う

- 従業員本人からの退職希望が法律に基づいていない

また、有期雇用と無期雇用とでも対応が異なる場合があります。無期雇用契約を結んでいる社員が退職代行を経由して退職希望を申し出た場合は、原則拒否することはできず、2週間以内に退職の受理を進めなければなりません。

“当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。”

出典:e-Gov『民法第627条』

一方で有期雇用契約を結んでいる社員が退職代行を経由して退職希望を申し出た場合は、退職を拒否できます。ただし、民法628条には次のように規定されており、病気やハラスメント、出産・育児、家族の介護など「やむを得ない事由」がある時は、退職希望の受け入れが求められることもあるため注意しましょう。

“当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。”

出典:e-Gov『民法第628条』

まとめ

退職代行の利用は、企業にとって予期せぬ事態であることも珍しくありません。しかし、適切な対応を取ることで、トラブルを回避し、円満な解決につなげることができます。また、企業の課題を見直す機会にもなるため、真摯に向き合い対応することが大切です。

退職代行の利用率は、今後も引き続き増大すると考えられます。

企業は、退職代行の利用を否定的に捉えるのではなく、従業員の多様な働き方を尊重し、柔軟な対応を心がけましょう。

また、退職代行の利用を未然に防止する取り組みも大切です。退職代行の利用を防ぐ取り組みは、従業員が安心して働ける環境づくりにも寄与することとなり、結果的に企業の成長と発展にもつながるでしょう。

コラムを書いたライター紹介

日向妃香

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

コメントはこちら