【人事担当者向け】応募者に伝わる「採用ピッチ資料」とは?制作のポイントも解説

採用広報の手法が多様化した今、求人票や採用サイトだけで他社と差別化を図る情報を応募者に伝え切ることは困難になりつつあります。「スピード感のある選考が重視され、相互理解の時間が足りない」「入社に至ってもミスマッチが原因で早期離職してしまう」などの課題を抱える人事担当者も多いのではないでしょうか。

こうした採用活動におけるミスマッチや非効率を解消し、応募者の志望度と納得感を高めるツールとして「採用ピッチ資料」を制作する企業が増えています。

本記事では、採用ピッチ資料とはどのような資料なのか紹介するとともに、作成することで得られるメリットや活用法、制作のコツなどを解説します。

採用ピッチ資料とは?

採用ピッチ資料とは、応募者へ自社の魅力や実情についてストーリー性を持たせて体系的に伝える資料を指します。

従来の会社説明資料や採用パンフレットは、主に企業の良い側面や概要を伝えることに重点を置いていました。

一方で採用ピッチ資料は、企業のミッションやビジョン、事業内容のほか、組織文化や働く環境、メンバーの雰囲気、さらには現在抱えている課題や応募者に期待する役割など、より踏み込んだ内容を含みます。リアルな情報を図表や写真を用いて伝えるなど、応募者が自社へ関心を持つよう、ストーリー性のあるコンテンツに仕上げる点が特徴です。

採用ピッチ資料を作るメリット

本章では、企業が採用ピッチ資料を作成・活用することで得られる3つのメリットを解説します。

応募者の志望度とマッチ度が向上する

採用ピッチ資料は、応募者の企業理解を促し、志望度とマッチ度の向上に寄与します。

求人票や採用サイトに明記できる情報は、給与や勤務地、業務内容など、条件に関する情報にとどまりがちです。しかし、応募者が本当に知りたい情報は、「企業が何を目指しているのか」「どのような価値観を大切にしているのか」「入社後にどのような貢献が期待されているのか」といった、より本質的でリアルな情報です。

その点、採用ピッチ資料は、求人票では公開しにくい事業の未完成な部分や組織が直面する課題などの情報を自由に盛り込めます。そのため、応募者は自身が入社した場合、どのような貢献ができるかを具体的にイメージできるようになります。

その結果、「この環境なら自分は活躍できそうだ」「この企業のビジョンに共感できる」と感じた応募者の志望度は自然と高まるでしょう。また、職務内容やカルチャーへの理解が深まるため、入社後のギャップの縮小にもつながります。

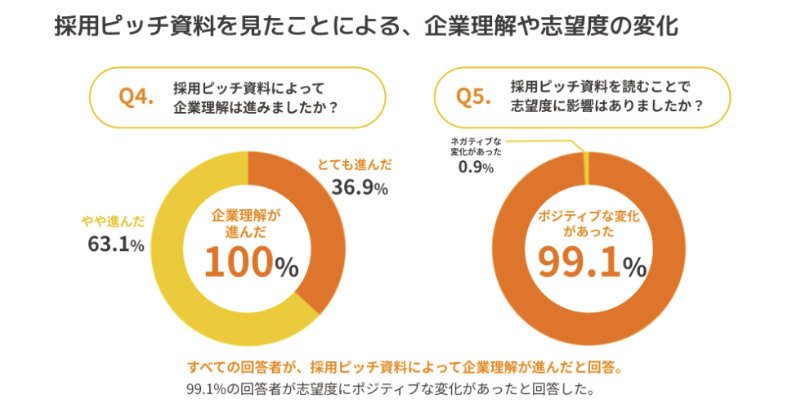

実際に、マルゴト株式会社が実施した「採用ピッチ資料に関する意識調査」によると、「採用ピッチ資料を見たことによる、企業理解や志望度の変化」について問う設問では、99.1%の回答者が「志望度にポジティブな変化があった」と回答しています。

引用:マルゴト株式会社「採用ピッチ資料に関する意識調査」

本調査結果より、採用ピッチ資料を通じた透明性の高い情報提供は、応募者の不安を払拭し、入社意欲を醸成することがわかります。

採用活動の効率化

採用活動の効率化を期待できる点も、採用ピッチ資料を作成するメリットの一つです。

面談や選考のたびに一から企業概要を説明するのは負担となるでしょう。カジュアル面談や面接の前に、採用ピッチ資料を送付しておくことで、応募者は事前に企業の基本情報やビジョン、事業内容を深くインプットした状態で選考に臨めるようになります。これにより、面談や面接の場では、会社概要の説明にかかる時間を大幅に短縮できます。その分、浮いた時間を応募者の経験やスキルの深掘り、価値観のすり合わせ、具体的な業務内容の共有など、より「相互理解を深めるための対話」に充てられます。

また、採用活動には、人事担当者だけでなく、現場のマネージャーや役員など、複数の関係者が面接官として関わるケースもあります。個別に会社説明を行うことで情報の粒度やニュアンスに不一致が生じる可能性がありますが、採用ピッチ資料を活用することでメッセージの一貫性を担保できるようになります。

企業認知度・採用ブランディング力の向上

採用ピッチ資料は、単なる説明資料にとどまらず、企業の認知度向上やブランディング強化のためのツールとしても機能します。

採用ピッチ資料は、多様なチャネルで活用が可能であり、自社の採用サイト、noteや自社ブログ、SNSで発信することにより、転職潜在層を含む不特定多数の人々に自社の情報を届けられます。

また、採用ピッチ資料を通じて、自社の課題やリアルな働く環境を包み隠さず公開する姿勢は、求職者に対して「誠実な企業である」というポジティブなイメージを与えます。応募者にとっての「理解のしやすさ」がそのまま評価に反映され、結果として社外プレゼンスの向上にも寄与するでしょう。

採用ピッチ資料に記載する項目

応募者が知りたい情報を網羅しつつ、自社の魅力を的確に伝えるには、盛り込む項目を精査する必要があります。ここでは、採用ピッチ資料に記載する主要な項目について解説します。

会社概要・事業概要

会社概要や事業概要は、企業の存在意義や将来性を示すにあたって必須となる項目です。

具体的には、以下の要素を盛り込みます。

ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)

企業が何を目指し(Vision)、何を成し遂げるために存在し(Mission)、どのような価値観を大切にしているか(Value)を記載し、企業の存在意義を伝えます。

会社概要

設立年、代表者名、所在地、資本金、従業員数などの基本情報を簡潔に記載します。

沿革

創業の背景やこれまでの重要なターニングポイントをストーリーとして示すことで、企業のDNAや成長の軌跡を伝えられます。

事業内容・サービス紹介

図や写真を交えながらどのような事業を展開しているのかを解説します。市場における立ち位置や競合優位性も併記すると、事業の独自性が伝わりやすくなるでしょう。

主要取引先・実績

主要な取引先や過去の目立った実績を記載することで、信頼性の担保につながります。

会社・事業概要では、「今後どのような領域に進出しようとしているのか」「どのような新規事業を構想しているのか」といった未来の展望を示すことが重要です。

転職希望者の中には、「新規事業の立ち上げに関わりたい」「既存事業の再建に挑戦したい」といったチャレンジ志向を持つ方が一定数存在します。こうした応募者に対し、今後の可能性を示すことで、優秀で意欲の高い人材からの反応を高められるでしょう。

特に、事業構造の変化にともない、他業界からの応募者を歓迎する企業には有効です。

組織図・組織文化

組織図や組織文化は、応募者が入社後の働き方をリアルに想像できる内容に仕上げることがポイントです。

具体的には、以下の要素を中心に盛り込みましょう。

組織図

どのような部門があり、それぞれがどのような役割を担っているのか、組織全体の体制を図で示します。組織構造や指揮命令系統を明確にすることで、応募者は入社後の自身の立ち位置をイメージしやすくなるでしょう。

役員・主要メンバーの紹介

経営陣や各部門のリーダーの経歴や顔写真、仕事への想いなどを紹介することで、親近感や信頼感を高められます。

社員の属性

平均年齢、男女比、新卒・中途比率、職種別の人員構成などのデータを公開することで、組織の多様性や雰囲気を客観的に伝えられます。

働く環境・制度

オフィス環境、リモートワークやフレックスタイムなどの社内制度、福利厚生、評価制度、社内イベントなどを具体的に紹介します。働くリアルな情報は、応募者に安心感を与えたり、入社意欲の醸成に寄与したりするでしょう。

組織図・企業文化のセクションでは、自社が現在抱えている課題も併記することがポイントです。自社の魅力をアピールすることだけに終始しないよう留意しましょう。

応募者が本当に知りたい情報は、企業の現状についてです。例えば、「組織体制がまだ未整備な部分がある」「特定のスキルセットを持つ人材が不足している」「評価制度を現在構築中である」といった課題を正直に開示することで、応募者は「自分のスキルや強みを発揮できるか」を見極められるようになります。

結果として、「自身のスキルや経験を活かし、課題解決に貢献したい」という高い意欲を持つ人材が集まりやすくなり、ミスマッチを根本から防ぐことにつながります。

採用・選考情報

採用・選考情報のセクションでは、応募者が「応募対象となるか」「どのような準備をして選考に臨めばよいか」を把握できる情報の開示に努めましょう。

具体的には、以下のような情報を記載します。

募集中のポジション

現在募集している職種や各ポジションのミッション、業務内容、責任範囲を明記します。

求める人物像

ポジションで必要とされるスキルや経験を記載します。マインドセットや価値観など定性的な側面も記述することで、応募者のセルフスクリーニングを促せます。

選考プロセス

書類選考から最終面接までの具体的なステップや選考で重視するポイントなどを開示します。

給与レンジ・待遇

可能な範囲で各ポジションの給与レンジやモデル年収、評価制度を記載します。直接聞きにくい給与に関する情報を開示することは、透明性の高い情報開示に努める企業姿勢のアピールにもなります。

制作のポイントとしては、「主体的に課題を見つけ、解決策を提案できる人」「変化を楽しみ、学習し続けられる人」など、求める人物像を行動レベルにまで言語化することです。

また、「指示待ちの人」「他責思考の人」など、自社のカルチャーと合わない人物像も併記することで、応募者のセルフスクリーニングを促すことができます。これにより、自社の価値観と根本的にマッチしない応募者との面接工数を削減し、カルチャーフィットする可能性の高い応募者との選考に集中できるようになるでしょう。

その他項目

上記の主要項目に加え、企業の特色や応募者のニーズに応じて、よりリアルに働き方やキャリアをイメージできる項目を追加することも効果的です。

例えば、以下のような項目が例として挙げられます。

キャリアパス事例

入社後、社員がどのようなキャリアを歩んでいるのか、具体的な昇進・昇格、部署異動、スキルアップの事例を紹介します。応募者が思い描くキャリアビジョンと合致していれば、入社意欲を高められるでしょう。

社員インタビュー・1日のスケジュール

実際に働く社員の声や、職種別の1日のタイムスケジュールを紹介することで、応募者は入社後のイメージをより明確に描くことができます。

よくある質問(FAQ)

応募者から過去に多く寄せられた質問と回答をまとめて掲載します。応募者が抱きがちな細かな疑問や不安を事前に解消することで、情報不足による辞退を防げるでしょう。

社員インタビューを掲載する際は、美談だけにとどまらず、「苦労したこと」「失敗したこと」も併せて紹介することを意識しましょう。「失敗を許容し、挑戦を奨励する文化がある」というメッセージとなり、チャレンジ精神旺盛な人材に対して「この会社なら思い切って挑戦できる」という安心感を与えることができます。

採用ピッチ資料を効果的に活用する方法

採用ピッチ資料の効果を最大化するには、目的に応じてさまざまな場面で戦略的に活用することが不可欠です。ここでは、代表的な3つの活用方法について解説します。

Web上に公開する

オウンドメディアや採用サイト上に公開すれば、現在アクティブに転職活動に取り組む転職顕在層だけでなく、情報収集段階にある転職潜在層を含む不特定多数の人々に自社の情報を届けることができます。また、資料がSNSなどで拡散されれば、予想以上の認知度向上につながることも期待できるでしょう。さらに、情報をオープンにしている企業として、透明性や先進性をアピールでき、採用ブランディングにも寄与します。

ただし、詳細な給与レンジや未公開の事業計画など、社外秘情報を含む場合は注意が必要です。チャネルごとに公開する情報を調整したり、選考に進んだ応募者のみに送付する非公開用の資料を作成したりするなどの工夫が求められます。

面接前に送付する

カジュアル面談や面接が確定した応募者に対して、事前にメールなどで送付する活用方法もあります。面接の案内メールに資料を添付し、「ぜひご一読いただき、面接当日は資料を踏まえた上で、より深いお話をさせてください」などの一言を添えると、応募者の閲覧を促せるでしょう。

応募者は面接前に資料を読み込むことで、企業の基本情報やビジョン、事業内容を深く理解した状態で当日を迎えることができます。これにより、面接官は会社説明にかかる時間を短縮でき、その時間を応募者の経験やスキルの確認、価値観のすり合わせ、質疑応答といった「相互理解」のために時間を費やせるようになります。

スカウトメールに貼付する

スカウトメールに採用ピッチ資料のリンクやデータを添付するのも有効です。

他社からのスカウトメールと差別化を図れるだけではなく、スカウトメールだけでは伝え切れない自社のビジョンや事業の将来性、働く環境、組織のリアルな雰囲気などを凝縮して伝えられます。また、転職潜在層に対しても採用ピッチ資料を通じて自社の魅力を具体的に伝えることで「この会社の話なら一度聞いてみたい」という動機付けになることもあります。

さらに、経験や志向性と資料内の特定のページを関連づけて、「あなたの〇〇な経験は、当社の資料のXXページに記載の課題解決に活かせると考えました」など、パーソナライズされたメッセージを送ることで、開封率や返信率の向上が期待できます。

採用ピッチ資料の効果を高める制作のコツ

採用ピッチ資料は、ただ作れば良いというものではありません。

採用成果につなげるためには、制作の「コツ」を押さえる必要があります。ここでは、資料の効果を高めるための3つの制作のコツを解説します。

透明性の高い情報の掲載を意識する

採用ピッチ資料は、魅力の訴求に偏ると、入社後の乖離が生じやすくなります。

応募者は、転職という人生の大きな決断をするにあたり、「入社後にギャップを感じたくない」「失敗したくない」という思いから、良い面だけでなく企業の「リアルな姿」や「悪い面」も知りたいと考えています。そのため、自社の魅力だけでなく、現在抱えている「課題」や「未完成な部分」も開示に努めましょう。

また、平均残業時間の実績、有給消化率、離職率、給与レンジの具体的な幅、評価制度の運用実態など、面接では質問しにくい情報も可能な範囲で開示することも効果的です。

魅力ばかりが羅列された資料は、かえって応募者に不信感を抱かせる懸念があります。誠実で透明性の高い情報開示こそが、最終的に企業への信頼性を高め、入社後の長期的な活躍を実現する鍵となります。

定期的に情報を更新する

採用ピッチ資料は常に最新の状態を保ちましょう。実態と乖離した情報は、ミスマッチを誘発するだけでなく、企業の管理体制のずさんさや、採用活動への熱意の低さを露呈してしまうことにもなりかねません。

更新ルールを社内で定め、定期的に内容を見直しましょう。資料の末尾などに「最終更新日」を明記しておくだけでも、常に最新の情報を提供しようとする企業の誠実な姿勢をアピールできます。

ストーリー性を持たせる

応募者に最後まで興味を持って読み進めてもらい、内容を深く理解してもらうためには、資料に「ストーリー性」を持たせることが不可欠です。どれほど有益な情報が記載されていても、単なる情報の羅列だったり、トピックがバラバラで唐突な構成だったりする場合、読み手は混乱し、興味を喪失してしまいます。

応募者の心情に沿って、情報が自然な流れで展開される構成を意識することが大切です。例えば、「私たちはなぜこの事業を展開しているのか」という問いかけから始まり、「どのような市場で、どのような価値を提供しているのか」、「その価値を、どのような仲間たちと、どのような文化のもとで生み出しているのか」、「そして今、私たちはどのような課題に直面し、それを乗り越えるために、誰を必要としているのか」といったように、一連の物語として構成します。

このように応募者が、自社に対して「まず何を知りたいか」「次に何に疑問を持つか」「最終的に何が決め手となるか」をシミュレーションしながら、ページ順や情報の配置を設計することが重要です。

まとめ

採用ピッチ資料は、従来の会社説明資料とは異なり、企業の魅力だけでなく抱える課題やリアルな組織文化まで透明性高く開示することで応募者の企業理解を促し、志望度を醸成します。さらに、採用ピッチ資料を導入することで、企業は採用活動の効率化や企業ブランディングの強化などのメリットを得られることもあるでしょう。

しかし、メリットを最大化するには、「会社概要」「組織文化」「採用情報」などの必須項目を網羅しつつ、「今後のサービス展開」や「自社の課題」など踏み込んだ情報を盛り込む必要があります。そして、Web上での公開、面接前の送付、スカウトメールへの添付など、戦略的に活用するとともに、情報を常に最新に保ち、応募者に響くストーリー性を持たせることも不可欠です。

採用ピッチ資料は、制作に工数がかかり活用・運用にも工夫が必要ですが、それ以上のリターンが期待できるルーツでもあります。ぜひ、本記事を参考に採用ピッチ資料の導入・改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。

コメントはこちら