【採用担当者向け】カジュアル面談とは?目的や実施するメリット、失敗例と対策を解説

近年、労働市場の変化と採用競争の激化を背景に、新たな採用手法を取り入れる企業が増えつつあります。その中で候補者と企業が対等な立場で相互理解を深める「カジュアル面談」を導入する企業も少なくありません。

選考とは異なるリラックスした雰囲気で行われるカジュアル面談は、候補者の本音や潜在的なニーズを引き出せることから、入社後のミスマッチ防止や志望意欲の向上に効果を発揮するといわれています。

本記事では、カジュアル面談が注目されるようになった背景やカジュアル面談で陥りやすい失敗と対策を解説する他、導入事例を紹介します。

カジュアル面談とは?

カジュアル面談とは、候補者の採否を決める面接とは異なり、候補者と企業が相互理解や情報交換を行うことを目的とした面談のことを指します。

カジュアル面談を担当する社員は、採用担当者や経営者に限らず、現場社員や年次の近い社員、同じキャリア背景を持つ社員など様々です。

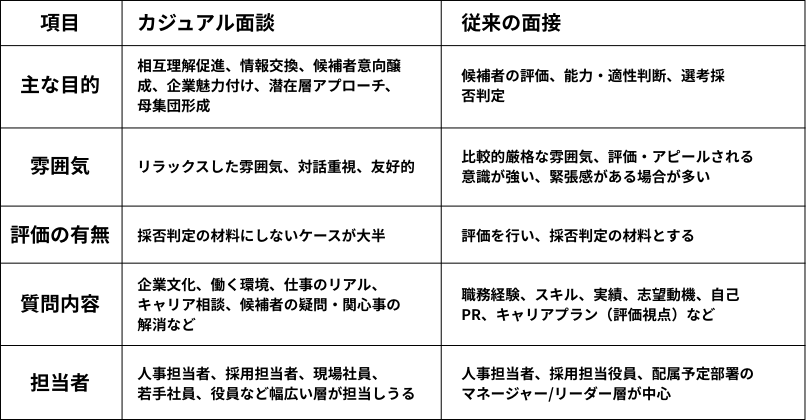

カジュアル面談と従来の面接との違い

カジュアル面談と従来の面接との違いは、選考か否かという点です。

従来の面接は、企業が候補者の能力や経験、適性などを評価し、採否を判断します。一方、カジュアル面談は企業と候補者が対等な立場で情報交換を行い、相互理解を深めることを目的としており、多くの場合、選考要素は含まれません。

評価や採否判定のプレッシャーがないため、候補者はよりリラックスした状態で、企業の担当者に対して率直な疑問や懸念を伝えたり、自身のキャリアに関する相談をしたりすることができます。

以下で、カジュアル面談と従来の面接の違いを比較表でまとめています。

カジュアル面談が注目・実施されるようになった背景

採用競争の激化

カジュアル面談が注目・実施されるようになった要因として、採用競争の激化が挙げられます。

採用競争が激化したことで従来の応募を待つ、あるいは求人媒体に掲載するだけの採用手法では、求める人材からの応募は期待できなくなりました。企業が優秀な人材を獲得するには、候補者から選ばれるための施策を積極的に行う必要があります。

このように、企業から積極的に候補者にアプローチし、自社の魅力を能動的に伝える必要性が高まった結果、いち手段としてカジュアル面談が注目されるようになりました。

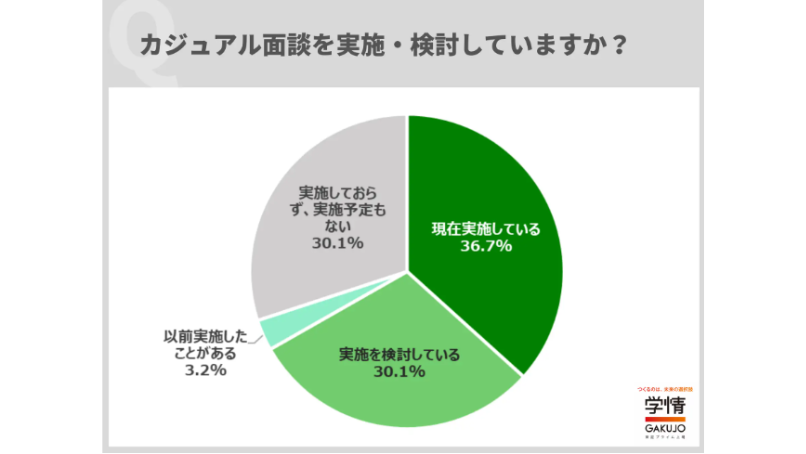

株式会社学情が実施した調査では、キャリア採用において「カジュアル面談」を「実施している」と回答した企業は36.7%にも上り、3社に1社が実施していることが明らかになりました。

さらに、「実施を検討している」と回答した企業も全体の30.1%に達しています。

引用:株式会社学情

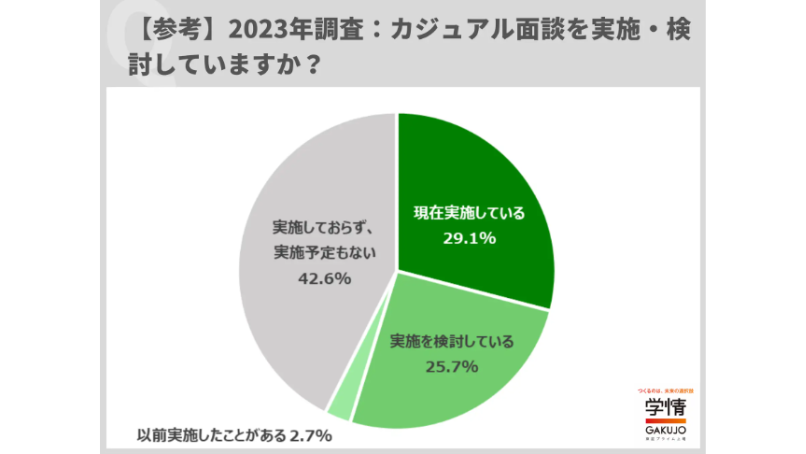

加えて、2023年調査と比較して、「実施している」と回答した企業は、7.6ポイント増、「実施を検討している」と回答した企業は、4.4ポイント増という結果になりました。

引用:株式会社学情

本調査結果より、カジュアル面談が企業の採用戦略において有力な手法の一つとして定着しつつあることがわかります。

求職者のニーズの変化

求職者側の意識とニーズの変化もカジュアル面談が注目されるようになった一因だと考えられます。

終身雇用という概念が薄れ、個人のキャリアを主体的に形成する意識が高まる中、求職者は企業選びにおいて、給与や福利厚生といった条件だけでなく、企業の文化や価値観、働く環境、人間関係、成長機会、ワークライフバランスなど、条件以外の要素も重視するようになりました。

その結果、多くの企業が求職者の求める情報を提供し、自社への興味喚起をつなげる手段の一つとして、カジュアル面談を取り入れるようになりました。

カジュアル面談を実施するメリット

ここでは、企業がカジュアル面談を実施することで得られる、次の3つのメリットについて解説します。

- 入社後のミスマッチを防止できる

- 候補者の入社意欲を高められる

- 質の高い母集団を形成できる

入社後のミスマッチを防止できる

カジュアル面談の実施は、入社後のミスマッチ防止、定着率の向上などに寄与する可能性が期待できます。

選考という限られた時間だけでは、企業の詳細な情報や雰囲気、文化などを候補者に十分に伝えることは困難です。場合によっては、理解を十分に深められないまま、入社を決めてしまう恐れもあります。

その点、カジュアル面談を実施すれば、候補者に対して必要な情報が提供されるため、候補者は入社後の働くイメージを具体的に描けるようになります。その結果、入社後に「思っていたのと違った」というミスマッチの防止にもつながるでしょう。また、企業も候補者の価値観やキャリア志向が自社のカルチャーやポジションにフィットするかを見極める機会となります。

候補者の入社意欲を高められる

選考という評価のプレッシャーがない状況で対等に対話できるカジュアル面談は、候補者のキャリアプランや価値観を理解し、候補者一人ひとりの状況に合った情報提供や対話を可能にします。

よりパーソナライズされた情報提供や、候補者一人ひとりの疑問や不安に寄り添い、疑問点に対して丁寧に回答を提供することで、企業への関心や入社の志望度を高められることもあります。

質の高い母集団を形成できる

カジュアル面談は、積極的に転職活動を行っている層だけでなく、転職を漠然と考えている層や、まだ応募には至っていないものの自社に興味を持つ潜在層にアプローチする際にも有効な手段になる場合があります。

ビジネスSNSや転職エージェントからの打診、さらにはリファラルなどを通じて、従来の求人媒体だけではリーチしにくかった層と接点を持ち、カジュアル面談を実施することで、早期から自社の魅力を候補者に伝えられます。

事前にカジュアル面談を実施し、候補者の興味を喚起しておけば、いざ候補者が転職活動を開始する際に自社を応募先候補の一つとして検討してもらえる可能性を高められるでしょう。

カジュアル面談で陥りやすい失敗と対策

カジュアル面談は、採用戦略において有効な採用手法である一方、目的や方法を誤ると、期待する効果を得られないばかりか、候補者に悪い印象を与え、企業イメージを損なうリスクも伴います。

ここでは、多くの企業が陥りがちな失敗と対策を解説します。

失敗1:面談目的が曖昧で効果が出ない

「なんとなく流行っているから」「他社もやっているから」といった曖昧な理由でカジュアル面談を導入すると、面談の設計段階からブレが生じ、本来得られる効果や期待する成果を得られない懸念があります。

結果として、企業・候補者ともに相互理解が深まらず、次のアクションにもつながらない無益な場になってしまうでしょう。

【対策】

カジュアル面談を始める前に、「誰に」「何のために(企業認知向上、特定ポジションの魅力付け、潜在層のタレントプール化など)」「面談後どうなってほしいか(応募につなげる、定期的に情報提供を続けるなど)」を具体的に定義しましょう。次に、採用チーム全体で目的を共有します。

カジュアル面談を実施する目的が採用チーム全体で明確になれば、面談の構成や担当者の選定、話すべき内容、候補者へ提供すべき情報も自ずと定まり、効果や成果も期待できるようになるでしょう。

失敗2:企業と候補者の間でカジュアル面談の定義が異なる

企業と候補者の間で、カジュアル面談の捉え方が大きく異なる場合もあります。企業が「選考とは全く関係ない」と考えていても、候補者は「カジュアルとは言いつつも、実質的な一次面接なのではないか」「ここで良い印象を与えなければ次のステップに進めないかもしれない」と身構えているケースは少なくありません。

このような認識のズレが存在すると候補者はリラックスできず、本音で対話することが難しくなり、本来の目的である相互理解が阻害されてしまう懸念があります。

【対策】

事前のコミュニケーションで、カジュアル面談が選考ではない旨を繰り返し伝えることが重要です。

カジュアル面談を案内する際は、「企業と候補者の双方が情報交換し、お互いを理解するための場」という目的を相手にしっかりと伝えることを意識しましょう。

さらに、面談の冒頭でも改めて「本日は選考ではございませんので、リラックスしてください」と、言葉で候補者の緊張をほぐす配慮が必要です。

失敗3:気づけば面接と同じ雰囲気になっている

カジュアル面談の目的は相互理解であるにも関わらず、「これまでの経験で一番苦労したことは?」「あなたの強みは?」「なぜ当社を志望するのか?」など、面談担当者が面接で聞くような質問を繰り返したり、候補者の回答を評価するような態度を取ったりすると、面談の雰囲気は緊張感のあるものに変わってしまいます。

その結果、候補者も緊張したり、身構えて本音を語れなかったりと、相互理解や興味喚起などカジュアル面談の本来の目的を達成できなくなる恐れがあります。

【対策】

面談担当者は、カジュアル面談の目的と従来の面接との違いを理解しておかなければなりません。カジュアル面談を担当する社員には事前研修を実施し、面接で聞くべき質問とカジュアル面談で聞くべき質問を区別できるようにしておくことが大切です。

また面談中は、候補者の話を聞く姿勢を意識し、一方的な質問攻めではなく、対話のキャッチボールを意識することも面談担当者に伝えておきましょう。

失敗4:候補者が知りたい情報を提供できていない

カジュアル面談は、候補者にとって企業に関するリアルな情報を得る貴重な機会ですが、候補者が知りたい情報を提供できていない企業も少なくありません。

企業側の一方的な説明で終始すると、候補者は知りたい情報を得られずに終わり、場合によっては「時間の無駄だった」と感じ、自社への関心が薄れてしまう場合があります。

【対策】

面談前には、候補者の経歴や興味関心から、候補者がどのような情報を求めているのかを事前に想定し、準備しておきましょう。

また、候補者からの質問には、曖昧な表現を避け、具体的かつオープンな情報を用いて回答するよう心がけることが大切です。必要に応じて、写真や簡単な図、動画資料など視覚的な情報も活用すると、より理解を深めてもらいやすくなるでしょう。

また、事前に候補者に対して、聞きたい内容や面談したい社員をヒアリングしておくことも有効です。

失敗5:面談後の関係構築ができていない

カジュアル面談を実施する際は、面談を実施して終わりでなく、面談後にも適切なフォローアップを行うことが不可欠です。面談で良い感触を得られたのにもかかわらず候補者へのフォローアップを怠ると、候補者は「面談は単なる形式的なものだったのか」「自分に興味がないのかもしれない」と感じ、他の企業に関心が移ってしまう恐れがあります。

【対策】

カジュアル面談終了後は、速やかにお礼メールを送付しましょう。

メールには、面談で話した内容の振り返りや会話の中で出てきた候補者の疑問点に対する回答、あるいは面談時に伝えきれなかった補足情報を添えると、候補者は「自分のために時間を使ってくれた」と感じ、企業への好感度が高まります。

また、今後の選考プロセスに進むための具体的なステップや、次に連絡する時期などを伝えておくことで、候補者の不安を解消し、期待感を維持できるでしょう。

カジュアル面談の導入事例

カジュアル面談をどのように工夫して実施しているかを知ることは、自社のカジュアル面談の精度を向上・改善する上で非常に有益なヒントとなります。

ここでは、カジュアル面談を導入している2社の事例を紹介します。

事例1:株式会社プレイド

顧客体験プラットフォーム「KARTE」を提供するプレイドでは、エンジニア採用においてカジュアル面談を実施しています。

同社がカジュアル面談を実施する際に大切にしている点は、「業務内容の具体的なイメージ」を提供することです。抽象的な説明に終始せず、実際に開発で使われている管理画面やコードの一部を候補者に見せるなどの取り組みを行っています。

これにより、候補者であるエンジニアは、入社後の環境や携わる技術、求められる業務レベルを具体的にイメージできるようになると考えられます。

「自分のスキルが通用するか」「この環境で成長できるか」といったエンジニアならではの関心や不安を解消し、高い納得感と入社意欲につなげている点がポイントと言えるでしょう。

参考:株式会社プレイド

事例2:株式会社ニーリー

SaaS型クラウドサービスを提供するニーリーが実施するカジュアル面談では、候補者が面談担当社員を指名できます。また、面談を希望する社員が決まっていなくても、職種から選択できる設計にしている点がポイントです。

面談担当者を指名制にすることで、ポジションにおける職務内容や部署のチーム体制、求められるスキル、キャリアパスなど、候補者が求める情報提供を可能としています。

参考:株式会社ニーリー

まとめ

カジュアル面談は、企業と候補者の相互理解を深めるだけではなく、入社後ミスマッチの低減や候補者の応募・入社意欲の醸成、潜在層へのアプローチなど多くのメリットが期待できます。

しかし、カジュアル面談の効果を高めるには、実施の目的を明確にし、候補者のニーズに寄り添った個別性の高い情報提供、そして担当者の適切な対応とフォローアップが不可欠です。

本記事で解説した内容を参考に、ぜひ自社の採用戦略に合ったカジュアル面談を取り入れてみてください。

コラムを書いたライター紹介

日向妃香

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

コメントはこちら